PHOTO

Andrea Riseborough in To Leslie

La storia è nota. Andrea Riseborough, stimata attrice britannica vista in ZeroZeroZero e Morto Stalin, se ne fa un altro, ha conquistato la sua prima nomination all’Oscar grazie a To Leslie, esordio indie costato meno di un milione di dollari, in cui interpreta una donna che sperpera i soldi vinti a una lotteria, si dà all’alcolismo e si ritrova a vivere per strada.

Tutti i pronostici la segnalavano tra le contendenti alla statuetta più come attestato di stima. E invece, alla fine, ce l’ha fatta. Come? Un’astuta campagna elettorale, orchestrata dal regista Michael Morris e da sua moglie, l’attrice Mary McCormack, e sostenuta da star, vincitori dell’Oscar e opinion leader. Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett, Jane Fonda, Kate Winslet, Jennifer Aniston, Edward Norton, Amy Adams, Charlize Theron, Mia Farrow, Frances Fisher, per citarne alcuni, hanno promosso il film e l’interpretazione di Riseborough con una marea di post sui social e dichiarazioni nelle occasioni più disparate.

Tutto spontaneo? Mica tanto, considerando che nella maggior parte dei post social sono taggati i profili del film, della produzione, del regista, della moglie, della protagonista. Tutto legittimo? Se l’è chiesto la stessa Academy, che ha avviato un’indagine su sollecitazione di alcuni membri infastiditi da una campagna così fuori dagli schemi e al limite dei regolamenti sulla propaganda (non si possono promuovere candidati facendo paragoni e confronti con rivali).

Alla fine i post incriminati sono stati rimossi, la candidatura non è stata messa in discussione, il film ha ottenuto una visibilità incredibile. Ma l’Academy ha espresso preoccupazione per le tattiche di campagna elettorale tramite social media. Atto dovuto, ma, insomma, solita ipocrisia dell’Academy. Perché la storia degli Oscar è piena di campagne particolari. E costosissime: lecito pensare che la contestazione di To Leslie sia dovuta anche (soprattutto) al fatto che con poche migliaia di dollari l’ottima Riseborough si sia guadagnata una nomination, mentre gli studios siano rimasti a bocca asciutta nonostante investimenti milionari.

Prima di diventare celebre anche tra i non addetti ai lavori per le note vicende, Harvey Weinstein era famoso per essere il mago degli Oscar. Magnate del cinema indipendente, ha individuato negli Oscar il veicolo per valorizzare le sue produzioni, dirette e non (acquisizioni, distribuzioni, produzioni esecutive).

Il suo modello è la campagna elettorale de Il cacciatore: dopo una disastrosa proiezione di prova, la Universal si rivolse a un consulente esperto che decise di presentare il film in pochissime sale, così da renderlo ammissibile agli Oscar, farlo vedere a critici ed elettori, ritirarlo dalle sale e proiettarlo su Z Channel, una rete via cavo in cui si programmavano film rari o d’autore.

Harvey Weinstein (Webphoto)

Risultato? Nove nomination (ne vinse cinque, pesanti), clamore generale, distribuzione in larga sala, successo di pubblico. Che sia produttore o distributore con la Miramax, Weinstein segue quello schema, aggiornandone le strategie di marketing e investendo cifre spropositate. Nascono così i successi di film considerati – spesso impropriamente – “Oscar Bait” (esche, cioè pensati per guadagnare nomination o Oscar: biopic con performance eclatanti, drammi in costume, film stranieri): Il mio piede sinistro (2 Oscar su 5 nomination), La moglie del soldato (1/6), Lezioni di piano (3/8), Pulp Fiction (1/7), Il postino (1/5), Il paziente inglese (9/12), Will Hunting – Genio ribelle (9/2), La vita è bella (3/7), Shakespeare in Love (7/13), Le regole della casa del sidro (2/7), Chocolat (0/5), In the Bedroom (0/5), Gangs of New York (0/10), Chicago (6/13), The Hours (1/9), Master & Commander (2/10), Neverland (1/7), The Aviator (5/11), Non è un paese per vecchi (4/8), Il petroliere (2/8), The Reader (1/5), Bastardi senza gloria (1/8), Il discorso del re (4/12), The Artist (5/10), Il lato positivo (1/8), Django Unchained (2/5), Philomena (0/4), The Imitation Game (1/8), Lion (0/6). Le strategie di Weinstein sono state replicate, nella maggior parte dei casi senza raggiungere gli stessi successi dell’improbo tycoon.

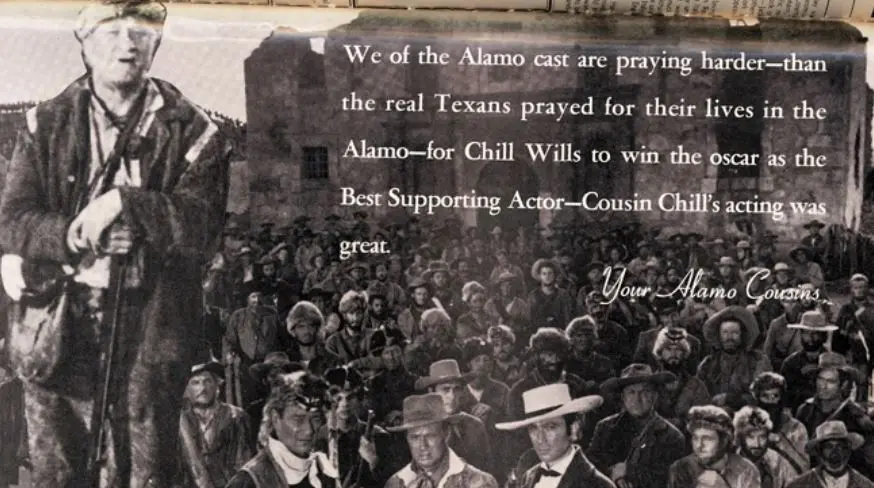

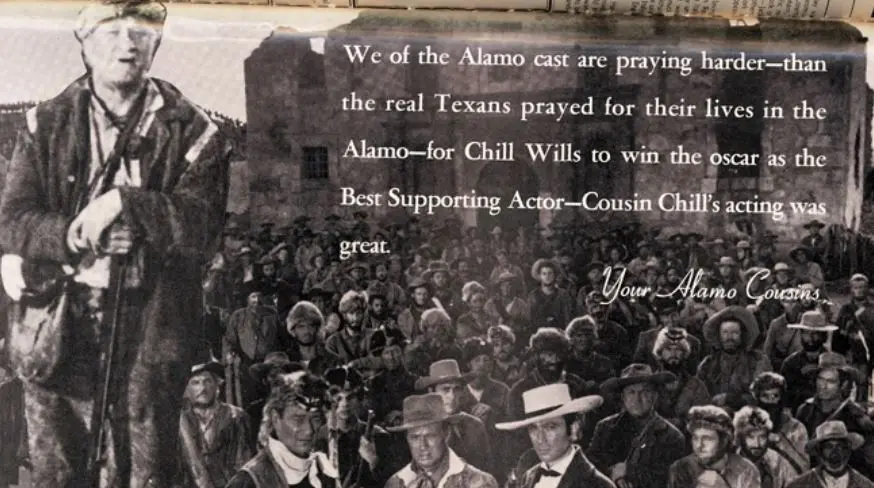

Nel 1961, il caratterista Chill Willis si lanciò in una campagna rimasta nella storia. Per ottenere una candidatura come miglior attore non protagonista per La battaglia di Alamo, pubblicò un annuncio su The Hollywood Reporter in cui si sosteneva che il cast del film e i veri texani stavano pregando affinché Willis vincesse l’Oscar e che tutti gli elettori erano “cugini di Alamo”. John Wayne, star del film, prese le distanze con imbarazzo, Groucho Marx, in quanto membro dell’Academy, lo prese in giro (“Sono felice di essere tuo cugino ma ho votato per Sal Mineo per Exodus”), l’agente pubblicitario di Willis si accollò le responsabilità. Vinse Peter Ustinov per Topkapi.

Non è sempre una questione imbarazzante. A volte una campagna serve per segnalare un lavoro che, per ragioni varie, non è stato giustamente considerato dal. Nel 1974, l’attrice Candy Clark sborsò circa 1700 dollari per pubblicare annunci su The Hollywood Reporter e Variety per il suo ruolo in American Graffiti. Investimento a buon fine, considerando che è stata l’unica del cast a ottenere una nomination come non protagonista (ma il premio andò a Tatum O’Neal per Paper Moon, che aveva 10 anni).

Con notevole tenacia, nel 1976 Carol Kane ha convinto gli elettori dell’Academy a vedere Hester Street, un oscuro low budget parlato in yiddish, riuscendo a entrare nella cinquina delle migliori attrici (vinse Louise Fletcher per Qualcuno volò sul nido del cuculo).

Un anno prima, un gruppo di attrici ha sostenuto la causa di Liv Ullmann, protagonista di Scene da un matrimonio. Il film, riduzione della miniserie del 1973, non era ammissibile per un tecnicismo (era già stato presentato in televisione prima dell’uscita nelle sale americane), ma colleghe come Elizabeth Taylor, Joanne Woodward, Lauren Bacall, Jane Fonda, Shirley MacLaine, Ingrid Bergman ed Ellen Burstyn firmarono una lettera di sostegno. Niente da fare, e alla fine vinse proprio Burstyn per Alice non abita più qui, superando altre due firmatarie della lettera (Diahann Carroll e Gena Rowlands).

Liv Ullmann in Scene da un matrimonio

Nel 1986, per la campagna come miglior attrice non protagonista per Il colore viola, Margaret Avery pagò poco più di 1000 dollari un annuncio pubblicitario su People. Tutto regolare, se non fosse che si trattava di una lettera a Dio in cui l’attrice, in un linguaggio stereotipato da schiava nera, ringraziava per la candidatura e sperava nella statuetta.

Due anni dopo, per ottenere una nomination come miglior attrice per la sua acclamata performance nel dramma indie Anna (un genere di film che ai tempi non era propriamente nelle grazie dell’Academy), Sally Kirkland scrisse lettere agli elettori per chiedere sostegno e attenzioni, rilasciò interviste e dichiarazioni a chiunque potesse firmare un articolo che alimentasse l’hype attorno al film, ha presidiato qualsiasi evento mondano del periodo, si autofinanziò annunci e pubblicità. All’epoca fu presa in giro, oggi ci sembra quasi eroica. E, in qualche modo, anticipa il caso Riseborough.

Una mangiata di spaghetti, lettere personali agli elettori con allegata la videocassetta di Cuore selvaggio, annunci pubblicitari: uno sforzo pari a circa 15.000 dollari, nel 1990, è valsa la nomination come non protagonista a Diane Ladd, poi sconfitta da Whoopi Goldberg per Ghost.

Jennifer Aniston in Cake (Warner Bros.)

Niente da fare, invece, per Jennifer Aniston: nel 2015 era in corsa con il dramma Cake, ma a nulla servì inviare cupcakes agli elettori e farsi organizzare una proiezione dalla potente Arianna Huffington (quella del Post). In cinquina ci entrò, spiazzando tutti, la già vincitrice Marion Cotillard con Due giorni, una notte, che praticamente non mosse un dito per la sua seconda candidatura in carriera.

E nemmeno per Ann Dowd, che non riuscì a farsi citare per il suo ruolo in Compliance, un dramma indie amato dalla critica, dimostrando che gli studios non avevano alcuna intenzione di investire su una pur stimata attrice over 50, peraltro in una categoria certo più fondamentale per una star bisognosa di consolidare il proprio potere contrattuale.

D’altronde la stessa Melissa Leo, nel 2011, decise di fare tutto da sola. Grazie a una serie di foto in cui appariva molto più affascinante rispetto a come era conciata nel ruolo promosso (la burrascosa madre di The Fighter), fece capire non solo il suo sforzo di calarsi nei panni di una donna molto lontana da lei, ma anche la volontà di emanciparsi da quell’immagine imbruttita e di proporsi per quel che era davvero: una normale donna di mezz’età desiderosa di vincere un Oscar.