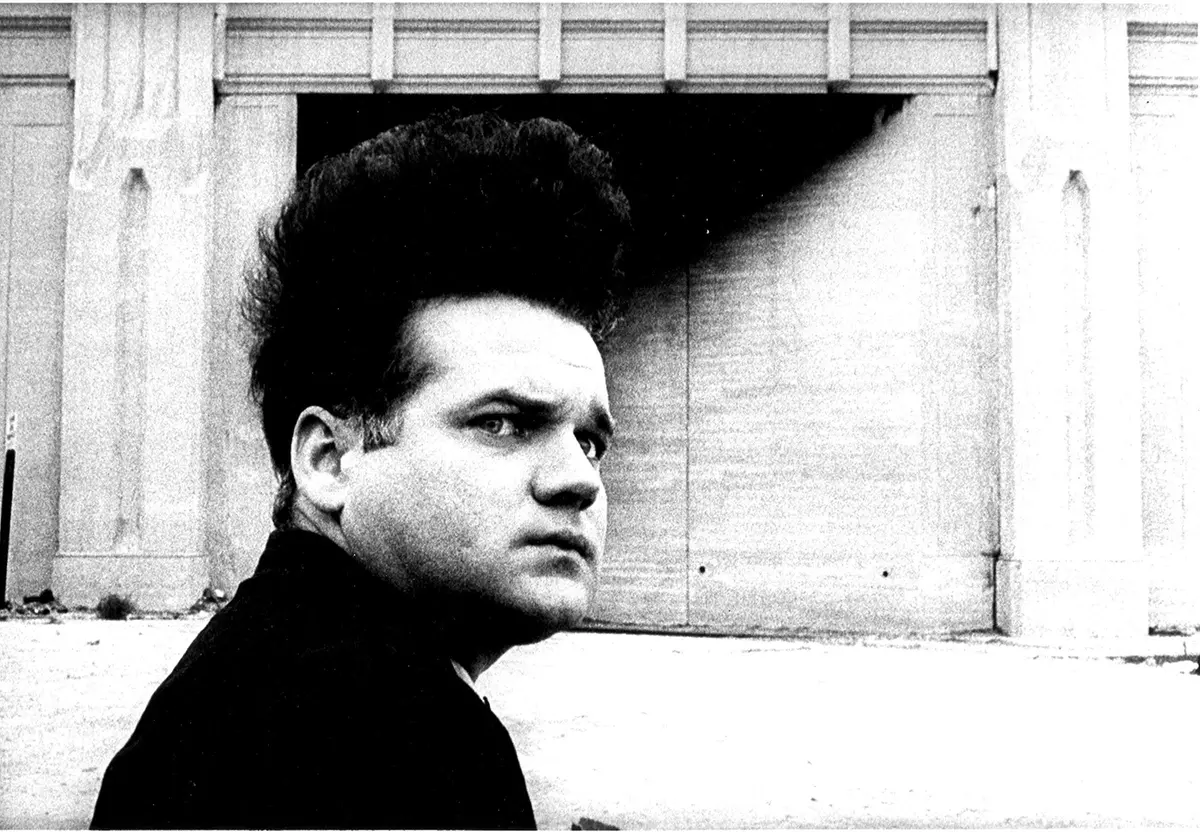

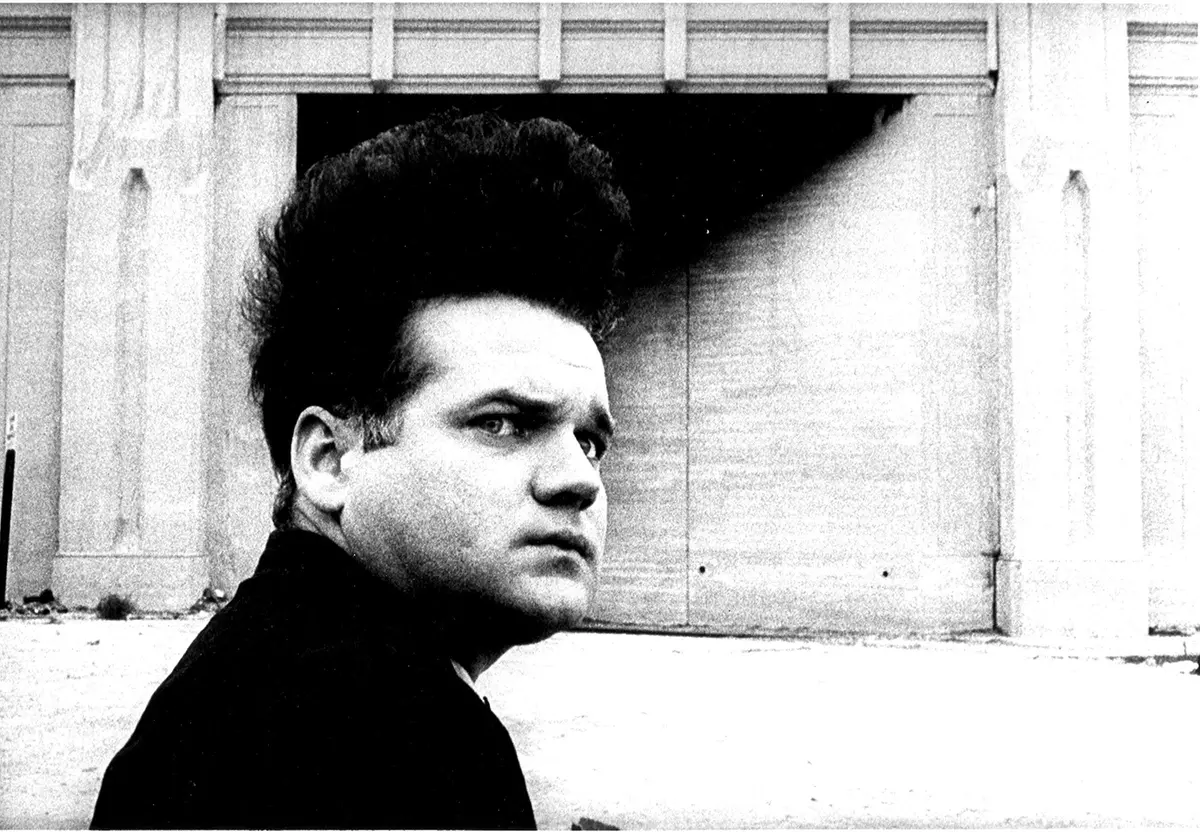

PHOTO

David Lynch - The Art Life, @Webphoto

Ora che David Lynch è approdato là, dove i suoi film e i suoi quadri lo hanno condotto da cinquant’anni a questa parte, forse starà ammirando la visione che cercava.

Il cinema non gli era mai bastato. E non solo per quell’esuberante irrequietezza del genio che lo portava a cercare il diapason dell’infinito ovunque, dalla musica alla pittura, dalla videoarte alla meditazione. Ma per il limite congenito di ogni immagine che esiste, offrendo solo frammenti di quell’Oltre per un attimo intravisto, annunciato, di nuovo richiuso.

C’è, nel lavoro di Lynch, il seme di un altro mondo che non può che partorire in questo il figlio deforme di Eraserhead . Il mostro è solo un riflesso però di un’altra abbagliante bellezza. Quella che Joseph Merrick, l’uomo elefante, si ritrova a contemplare, come in uno specchio, dal suo letto di morte: la siderale bellezza di un universo silenzioso, che buca il soffitto dell’umana imperfezione e si protende, ricambia il suo sguardo, lo accoglie. L’orrore e la bellezza, il rigetto e la meraviglia: i primi due lungometraggi di Lynch ne prefigurano tutto il percorso. Le mappe segrete di uno spazio di confine, dove il mostruoso e il sublime finiranno sempre per sfiorarsi, confondersi. Ammesso che siano effettivamente separati.

John Hurt in The Elephant man (1980), @Webphoto

Non sappiamo da dove venissero certe visioni a quel ragazzo tranquillo di Missoula. E quale fosse l’origine uditiva di quel richiamo. Se la testa è la figura chiusa e oblunga che cova il mistero della visione – a stento trattenuto nella mente che cancella e sulla fronte gobbuta, perché dall’interno premuta, di Merrick - l’orecchio è lo strumento della sua captazione acusmatica: non l’organo mozzato da una fantomatica testa, ma corpo dell’Origine sonora, piovuto in giardino da chissà dove (bisognerebbe rileggersi Michel Chion sul mondo sonoro di Lynch).

Inland Empire (2006), @Webphoto

Questo impercettibile aprirsi cosmico, da cui passano echi di luce e materia del non riconosciuto ha qualcosa di Lovecraft. Ma il cielo di Lynch non ha nulla di terrificante. Nulla di improprio o di perturbante. È un cielo che inonda di dolcezza il mondo. Come le note di Badalamenti. Un cielo non contemplativo ma partecipe, che vibra di una luce viva, come gli occhi ardenti di Richard Farnsworth in Una storia vera.

Richard Farnsworth in Una storia vera, @Webophoto

Il cinema di Lynch, che si compie in parabole di stupefacente e disordinaria bellezza, non è il cinema dell’orrore. È semmai un cinema dell’errore – prima fisico, quindi ambientale, poi via via spirituale – che evoca sempre la possibilità della riparazione, una realtà di giustizia e di bellezza oltre l’equivoco dell’aberrazione, che è semmai distorsione percettiva, abbaglio dell’intelletto.

Il guardare oltre come serietà di un’arte che non ha mai voluto solo procedere in avanti, definirsi avanguardista. Chi guadagna spazio, perde tempo nell’universo di questo autore.

Perciò dei film di Lynch non diremo, come talvolta si dice di alcuni, che li capiremo solo nei prossimi anni. Ma che li vedremo con chiarezza una volta di là. Dove lo sguardo sarà liberato anche dal cinema.