PHOTO

Mario Martone sul set di Il giovane favoloso © 01 DISTRIBUTION

Mario Martone rivela: “Robert Bresson è stato un riferimento molto importante per me, mi ha aiutato a trovare una strada quando nel 1992 feci il mio primo film, Morte di un matematico napoletano”. E, poco più di trent’anni dopo, il cerchio si chiude: il cineasta napoletano riceverà il 24° Premio Robert Bresson, il riconoscimento che la Fondazione Ente dello Spettacolo e la Rivista del Cinematografo, con il Patrocinio, come da tradizione, del neonato Dicastero per la Cultura e l'Educazione e del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, conferiscono “al regista che abbia dato una testimonianza, significativa per sincerità e intensità, del difficile cammino alla ricerca del significato spirituale della nostra vita”. La cerimonia di consegna sarà giovedì 7 settembre a Venezia, in occasione della Mostra del Cinema, presso lo Spazio Cinematografo di Ente dello Spettacolo (Sala Tropicana 1, Hotel Excelsior). “Mi considero un peccatore, sono felice che si consideri l’aspetto spirituale della mia opera: fare un film è un modo irriducibile per provare a farsi delle domande da condividere con gli spettatori. I film sono fatti di carne, luoghi, contraddizioni, ma ciò che dà il soffio è la spiritualità”. La redazione di Cinematografo, insieme al direttore Davide Milani, ha incontrato il regista.

Insieme ad altri artisti, lei ha partecipato all’incontro del 23 giugno per il 50° anniversario dell'inaugurazione della Collezione d’Arte Moderna dei Musei Vaticani, alla presenza del Santo Padre.

Un pezzo della mia vita appartiene al Novecento, da ragazzo c’erano ancora dei momenti di aggregazione molto forti. Oggi non è più così. E che sia il Papa a chiamare a raccolta gli artisti è una cosa rara, preziosa. Mi hanno colpito le sue parole, semplici e precise, sull’idea dell’artista come bambino. Sa arrivare al cuore.

L’artista è un bambino – ha detto Papa Francesco – perché “si muove nello spazio dell’invenzione, della novità, della creazione, del mettere al mondo qualcosa che così non si era mai visto”.

E perché conserva il senso dello stupore. Senza dimenticare l’ironia, che il Papa ha definito “virtù meravigliosa”, necessaria per smascherare il potere. E poi il richiamo alla povertà, a non dimenticare chi soffre: l’artista deve ricordare che esiste un mondo attorno a noi immerso nel dramma.

Cosa rappresenta, per lei, l’arte?

Una forma di salvezza. Non sta a noi spiegare se Dio esista e quale sia la sua forma: è un discorso che ci sovrasta. Ma la capacità di interrogarci sul tema ci ha permesso di dare vita alle due grandi invenzioni degli esseri umani: le religioni e le arti. La religione implica il contatto con Dio, l’arte segue strade meno dirette per incontrarlo. Penso al mio amato Leopardi: dobbiamo proteggere la sua dimensione atea, ma naturalmente nessuno può negare lo spirito che permea tutto ciò che scrive. Anche nel rapporto con la natura matrigna, che ha un fondo tragico. È un mistero. Noi facciamo film, scriviamo romanzi, dipingiamo quadri, componiamo musica, ma avvertiamo che c’è qualcosa o qualcuno che ci mette in condizione di poterlo fare, che inesorabilmente ci conduce. Come sanno quelli che vanno a vela, il vento soffia ma tu devi capire come muoverti.

Mario Martone sul set di Nostalgia (credits: Mario Spada)

Il Papa ha invitato gli artisti – credenti e non – ad accogliere la bellezza nell’armonia delle differenze: “Non annientarle, non uniformarle, ma armonizzarle”.

È un punto molto concreto per gli artisti: l’armonia che nasce dalle contraddizioni, il disordine che si ricompone nell’armonia. Come in Nostalgia. Non ho potuto chiedere a Ermanno Rea, l’autore del romanzo da cui è tratto il film (scomparso nel 2016, ndr), perché nel testo ci fossero tutte quelle forze che si scontravano: avermi lasciato senza risposta ha innescato definitivamente il lavoro.

Nella sua opera c’è un rapporto molto stretto con altri artisti, da Elena Ferrante, da cui ha trasposto il romanzo L’amore molesto, a Giacomo Leopardi, il suo Giovane favoloso ma anche autore delle Operette morali che ha portato in teatro, fino allo stesso Rea. Quanto è importante il dialogo?

È fondamentale. Il teatro e il cinema sono linguaggi fondati sulla relazione. Il teatro nasce senza regista, figura che, a differenza di elementi primari come l’attore, la maschera, la parola, il suono o la luce, appartiene alla storia e non alla natura del teatro. Al cinema, invece, il regista è completamente coinvolto: la macchina da presa è il prolungamento del suo corpo. La relazione col prossimo è tutto: si scrive sulla base di cose sapute da altri, si lavora sul set con persone che a loro volta lavorano con altre persone, al montaggio si sta accanto a qualcuno. Mi interessa lo sguardo altrui, chi lavora con me sa che parlo con chiunque, che il mio metodo è orizzontale. Ecco il contributo ontologico del cinema all’umanità: un artista crea la propria poetica solo in relazione con gli altri.

È sempre così?

Prendiamo un film di Fellini. Appena ne vediamo un’inquadratura, capiamo immediatamente chi l’ha diretto. Com’è possibile che la sua dimensione d’autore sia così definita anche se a quell’opera hanno contribuito altre persone? Nessuno più di Fellini poteva dire “io”; eppure quell’“io” nasceva sempre da una relazione. È il massimo divertimento, cominci un viaggio che si fa con altre persone, fatto di domande, punti di vista che cambiano, risposte che appaiono quando meno te lo aspetti e da chi meno ti aspetti. Io, per esempio, che non ho mai recitato, non sono capace di dire a un attore come si dice una battuta, ma mi interessa scoprire come la diranno e come si crea quel campo di forze da cui tutto nasce. È una visione che via via si fa disegno: decido di fare un film perché lo vedo. E, alla fine, stranamente quella visione originaria assomiglia al risultato finale, al punto d’arrivo. In mezzo c’è stato ciò che conta davvero: gli incontri, il confronto, la vita.

Nostalgia è un film fondato proprio sugli incontri. Tra questi, c’è quello tra il protagonista e Don Luigi Rega, personaggio ispirato a Padre Antonio Loffredo, il parroco visionario del Rione Sanità. Una figura, quella del prete, spesso dimenticata dal cinema italiano: se agisce è narrabile, se ha una dimensione più riflessiva lo è meno.

In realtà c’era già stato un prete nel mio cinema, in Morte di un matematico napoletano. Si chiamava Simplicio Laureatano e non aveva un’istanza sociale. Era ispirato a Savino Coronato, un sacerdote che insegnava matematica e fu assistente di Caccioppoli. Mi affascinava che un comunista, ateo e nichilista avesse come assistente un uomo di Chiesa. Che amava molto, perché gli dava un punto di vista diverso. Chiamai Antonio Neiweller, un grande attore scomparso troppo presto, un maestro misconosciuto del teatro dell’ultimo Novecento. Quando gli proposi il ruolo mi disse che era stato allievo di Coronato. E nella sua memoria trovò un gesto su cui costruì la sua toccante interpretazione. La figura del prete mi aiutava a uscire da un universo molto definito, di aprire un campo.

Anche in Nostalgia c’è questa apertura di campo?

Assolutamente sì. Il romanzo nasceva anche dall’incontro tra Rea e Padre Loffredo. Per tornare alle parole del Papa, Loffredo si occupa dei poveri. E Rea, vecchio comunista, ha trovato in quel sacerdote un impegno sociale che lo faceva respirare. E poi lo fa entrare nella Sanità, un quartiere che non tutti i napoletani possono dire di conoscere davvero. Loffredo si muove in orizzontale, alla predica preferisce rispondere i bisogni: lui c’è. Ma era anche un personaggio rischioso, i miei dubbi sul fare o meno film riguardavano proprio lui.

E poi arriva Francesco Di Leva, che per questo ruolo ha vinto il David di Donatello come miglior attore non protagonista.

Lo conosco da quando è ragazzo, abbiamo fatto Il Sindaco del Rione Sanità, conosco la sua attività al NEST (teatro e laboratorio nato nella palestra di una scuola abbandonata a San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia est di Napoli, ndr) che è molto simile a quella di Loffredo. Ma Francesco è tutt’altro che prete! È un uomo che agisce in nome di un’idea, ha salvato ragazze e ragazzi grazie al teatro. Ho abbassato l’età del personaggio, ho insistito affinché fosse lui a interpretarlo nonostante ci fossero attori che avrebbero voluto quel ruolo. Quel personaggio così rischioso trova la credibilità proprio in virtù del suo interprete. E così è venuto naturale.

Ricorderemo Nostalgia per un’immagine insuperabile: Felice (Pierfrancesco Favino) tiene in braccio l’anziana madre (Aurora Quattrocchi) e la mette nella tinozza da bagno. Come se fosse una “deposizione al contrario”. Come si arriva a un momento così potente?

Era già nel romanzo di Rea: relazione e trasmissione, siamo sempre lì. Mi aveva colpito molto per come era scritta, mi sono sentito pietrificato all’idea di farla immagine. È una scena semplice ma ha richiesto un lungo lavoro. Il luogo l’abbiamo trovato in un basso del Rione Sanità in cui vivono degli immigrati. Non si riusciva a ottenere, ma ci sembrava fondamentale: era illuminato con una lampadina, ricordava sia un hammam che una cripta. Volevo mantenere quella luce, che non è bella ma spietata: non nasconde, non ingentilisce, non ha pudori. Al cinema devi tirare la freccia della quale disponi in quel momento.

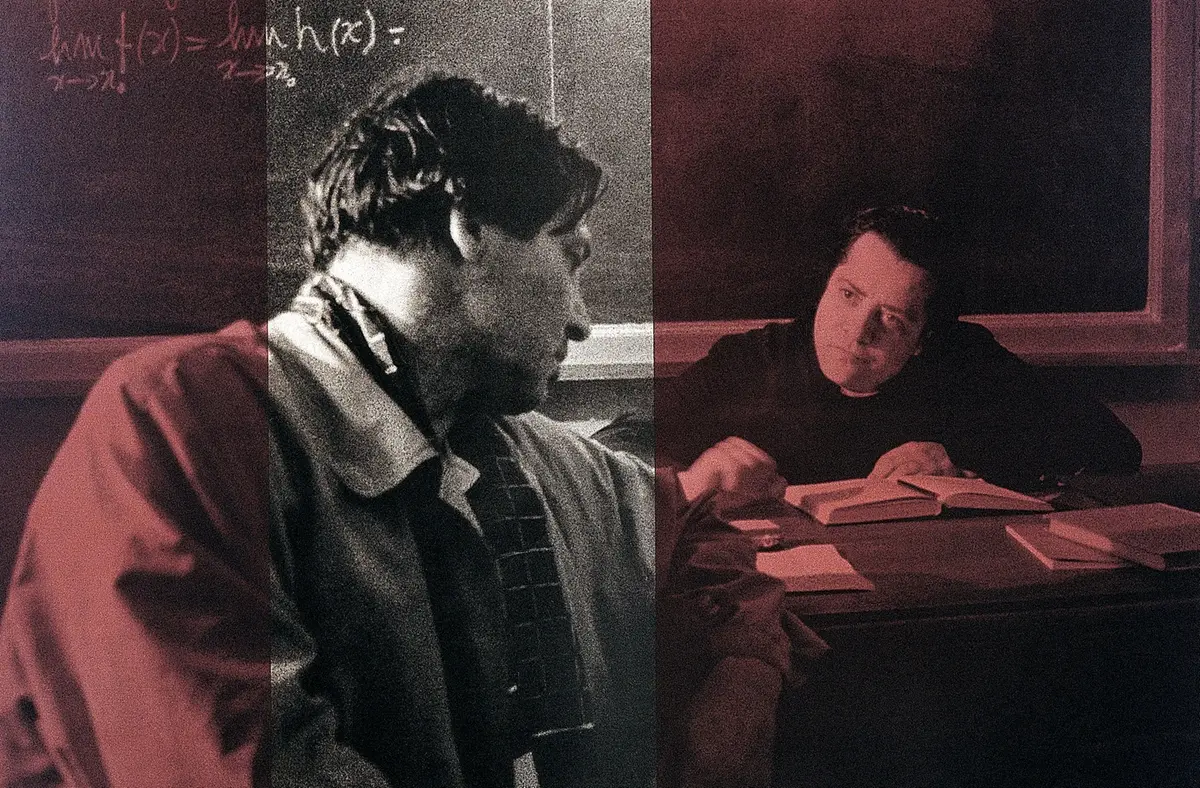

Morte di un matematico napoletano © MIKADO

Nel suo cinema troviamo spesso personaggi che tornano in un luogo che evoca fantasmi, con il passato che diventa protagonista del presente.

È vero, la macchina del tempo mi ha intrappolato sin dall’inizio. Il mio primo film, Morte di un matematico napoletano, è ambientato nel 1959, l’anno in cui sono nato, e ha per protagonista un personaggio, Renato Caccioppoli, che abitava nel palazzo in cui vivevo da ragazzo. È stato un fantasma della mia adolescenza. L’idea mi venne mentre facevo teatro, la visione originaria era il suo ultimo giorno di vita prima di suicidarsi. Mi affascinava che fosse un matematico, legato a qualcosa che ha a che fare con il tempo inteso come vertigine matematica. Eravamo tutti debuttanti: Fabrizia Ramondino non aveva mai scritto una sceneggiatura, Carlo Cecchi non era mai stato protagonista di un film, Toni Servillo e Licia Maglietta erano esordienti sul grande schermo. Ecco, lì subentrò Bresson.

Come?

Dall’idea di raccontare l’ultimo giorno siamo passati all’ultima settimana di vita, mantenendo il principio di non usare flashback né voci fuori campo. Bresson mi ha aiutato a condurre il film nel rapporto con la quotidianità. Ecco, più del rapporto tra passato e presente, mi interessa di più il tempo. Che si allarga, si restringe, prende la profondità dei secoli, dei decenni, degli anni… Qualcosa che accadrà anche nel mio prossimo film. Il cinema è uno strumento per entrare nelle pieghe del tempo. Mi piacerebbe fare film di fantascienza, genere che ho già affrontato a teatro: ai tempi di Falso Movimento, il mio gruppo teatrale, feci Ritorno ad Alphaville, sequel del film di Jean-Luc Godard che immaginava la missione di un nuovo agente segreto.

C’è chi, di fronte all’abusivismo edilizio nel risorgimentale Noi credevamo, parlò di “fantascienza”…

Gli anacronismi mi permettono di fare incursioni in un “tempo altro” rispetto al tempo della storia. Alle prime proiezioni di Noi credevamo gli spettatori si stupivano: la ricostruzione era iconograficamente molto precisa, ma per ogni scena c’erano dei riferimenti meno immediati. Faccio un altro esempio: se ci limitiamo a leggere i verbali del processo a Felice Orsini (in Noi credevamo gli dà il volto Guido Caprino, ndr), immaginiamo quelle parole così dirompenti nei grandi spazi del Tribunale di Parigi. Ma se cerchiamo le immagini d’epoca scopriamo che gli spazi sono in realtà molto raccolti. Non è un dato scontato: la riconfigurazione dello spazio cambia la recitazione. Perciò in quelle scene Valerio Binasco (che interpreta Angelo Cammarota, ndr.) sussurra. Tutto è collegato. Alla restituzione filologica preferisco la ricerca della realtà a partire dai luoghi. La precisione della tela d’epoca ma con dei tagli che sveglino lo spettatore. Insomma, anche se stiamo vedendo sullo schermo la storia dei giovani cospiratori dell’Ottocento, stiamo parlando di noi e del nostro tempo. Non si deve sprofondare nel passato.

Noi credevamo © 01 DISTRIBUTION

Noi credevamo, Qui rido io, Laggiù qualcuno mi ama: tre verbi per tre titoli.

I titoli sono importanti. Noi credevamo fu un dono di Cesare Garboli, un caro amico che già non c’era più. Mi sono imbattuto in un suo saggio contenuto nella raccolta Pianura proibita, dove, parlando dei libri di Anna Banti, citava brevemente Noi credevamo: ne restai folgorato, lavoravo da tempo a un film sui cospiratori e pensai che in quella frase ci fosse esattamente ciò che volevo raccontare. Molto del film viene dal romanzo, ma la chiave di tutto è proprio nel titolo. Qui rido io era un titolo inevitabile. Per chi è napoletano è un’espressione tipica, Eduardo Scarpetta la scrisse sul suo castelletto al Vomero. Tutti i napoletani che passano per quella strada, prima o poi, la leggono. E mi fa piacere che consideriate Laggiù qualcuno mi ama in questo novero: è un documentario che ho girato come un film. Credere, ridere, amare: è una bella triade!

E come sono nati gli altri titoli?

Morte di un matematico napoletano fu una battaglia. Tanti amici cercavano di dissuadermi, a un certo punto mi convinsi a sostituirlo con L’arte della fuga, non solo per la tendenza a fuggire del protagonista ma anche perché era un pianista. Ma sono contento di aver combattuto. Altre volte si parte dai romanzi, che a volte mi attraggono proprio a partire dal titolo: L’amore molesto, Nostalgia, L’odore del sangue da Goffredo Parise. Anche per Il giovane favoloso ho dovuto insistere: è un’espressione di Anna Maria Ortese, che così parlava di Leopardi in un racconto che rievocava una visita alla tomba del poeta a Piedigrotta. Mi fulminò, mi sembrò meraviglioso. È il film che fa i titoli. Il titolo è un elemento della costruzione del film. L’unica volta che l’ho cambiato me ne sono pentito: Capri-Revolution si intitolava Capri-Batterie, un titolo ispirato all’opera d’arte concettuale di Joseph Beuys. Lo si riteneva eccessivamente ostico, allora accettai di cambiarlo ispirandomi sempre a un testo caprese di Beuys. Va benissimo, ma non è che questo abbia favorito gli incassi…

Mario Martone sul set di Capri-Revolution © 01 DISTRIBUTION

Da giovane, con la sua attività teatrale, è stato un rivoluzionario, perfino un incendiario: cosa resta, oggi, di quel ragazzo?

Per me non è cambiato niente. Quando il Museo Madre di Napoli mi ha chiesto di realizzare una retrospettiva, ho fatto saltare qualunque schema cronologico creando un film di 9 ore visibile su 4 schermi: una visione naturalmente parziale – a meno che non si restasse tutta la giornata al Museo – con pezzi del mio lavoro tra cinema, teatro e opera messi insieme seguendo associazioni. Una visione orizzontale in cui tutti i lavori sono legati. Come se fosse un arcipelago. Ma non è un percorso casuale: Il giovane favoloso ha incassato 7 milioni, eppure pensare a un film su Leopardi non era scontato. Anche in teatro: ero direttore dello Stabile di Torino, dovevamo allestire uno spettacolo per il centocinquantenario dell’Unità d’Italia, quando comunicai che volevo adattare le Operette morali calò il gelo tra i miei collaboratori. Dov’era finito, appunto, il giovane incendiario? E se avessero potuto incendiarmi l’avrebbero fatto! Tutti si aspettavano un Goldoni e un Pirandello, certo non il “noioso” Leopardi. Nessun teatro italiano lo volle prendere, solo Roma ci lasciò due settimane a fine maggio. Alla fine fu record di incassi, la tournée è durata due anni e il film è nato da lì. Le scelte, per me, vanno sempre in direzione contraria a ciò che si aspettano gli altri.