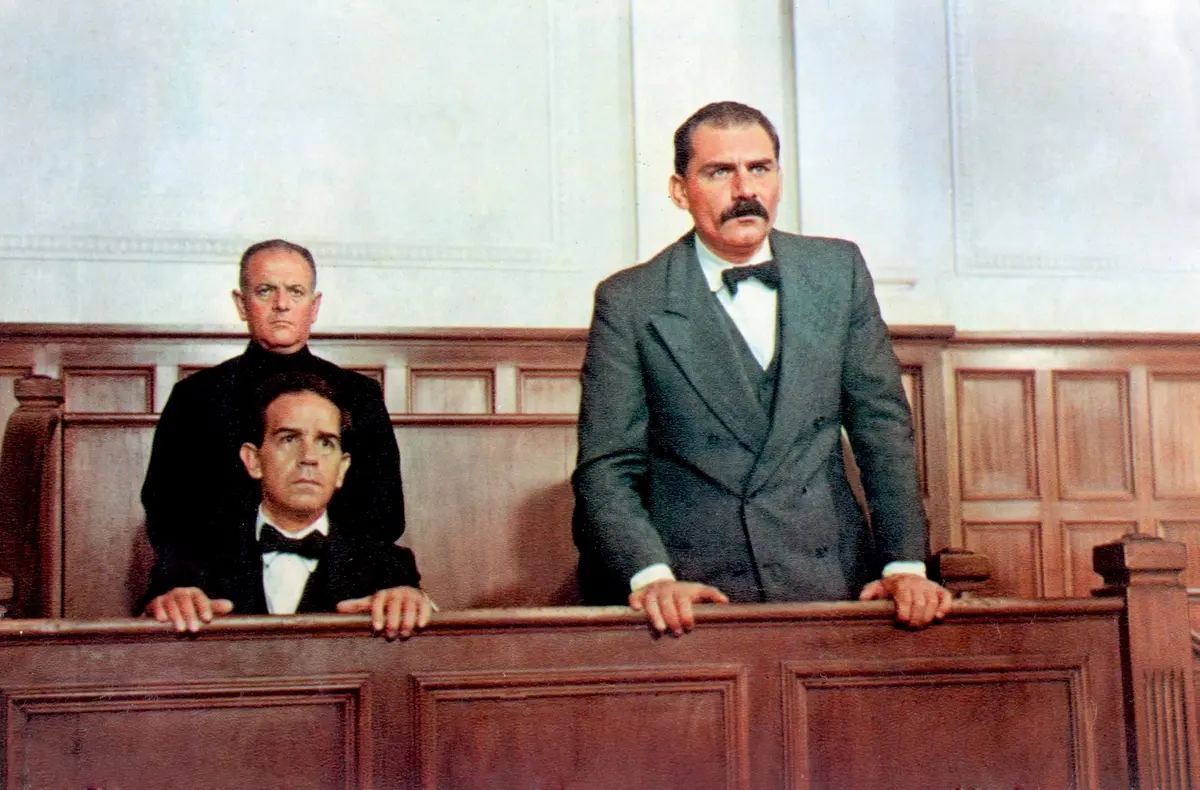

PHOTO

Giuliano Montaldo (Webphoto)

Pochi come Giuliano Montaldo (morto ieri a 93 anni) sono stati dentro la storia del cinema italiano. Anzi: le storie del cinema italiano. Perché Montaldo, il cinema italiano, dietro – e davanti – la macchina da presa e dietro le quinte, l’ha attraversata per oltre settant’anni, diventando a poco a poco non tanto – o perlomeno non solo – un venerato maestro quanto piuttosto una figura familiare e gioviale, un signore elegante e soave, il padre nobile, un generoso testimone dominato dal desiderio – anzi, dalla necessità – di trasmettere qualcosa alle generazioni successive. Che cosa? Più che un certo tipo di cinema, un certo modo d’intendere il cinema.

Montaldo è stato un regista avventuroso e appassionato, che ha cambiato pelle in continuazione toccando i generi più disparati, i mondi meno esplorati, i punti cardinali più lontani. Anche forse per una sana vocazione all’understatement, dovuta a un carattere mai tirannico e a una radicata coscienza civile (e forse a un’antica delusione: voleva fare l’attore, ma tutti lo ritenevano un “cane”), Montaldo sembrava immune all’autocelebrazione, sempre pronto a ricordarci che, d’accordo, il cinema e tutto il resto, ma la vita viene prima, come dimostra la lunga storia d’amore con Vera Pescarolo, compagna di vita sposata per allegria, che meriterebbe un film a sé (recuperate il documentario di Fabrizio Corallo).

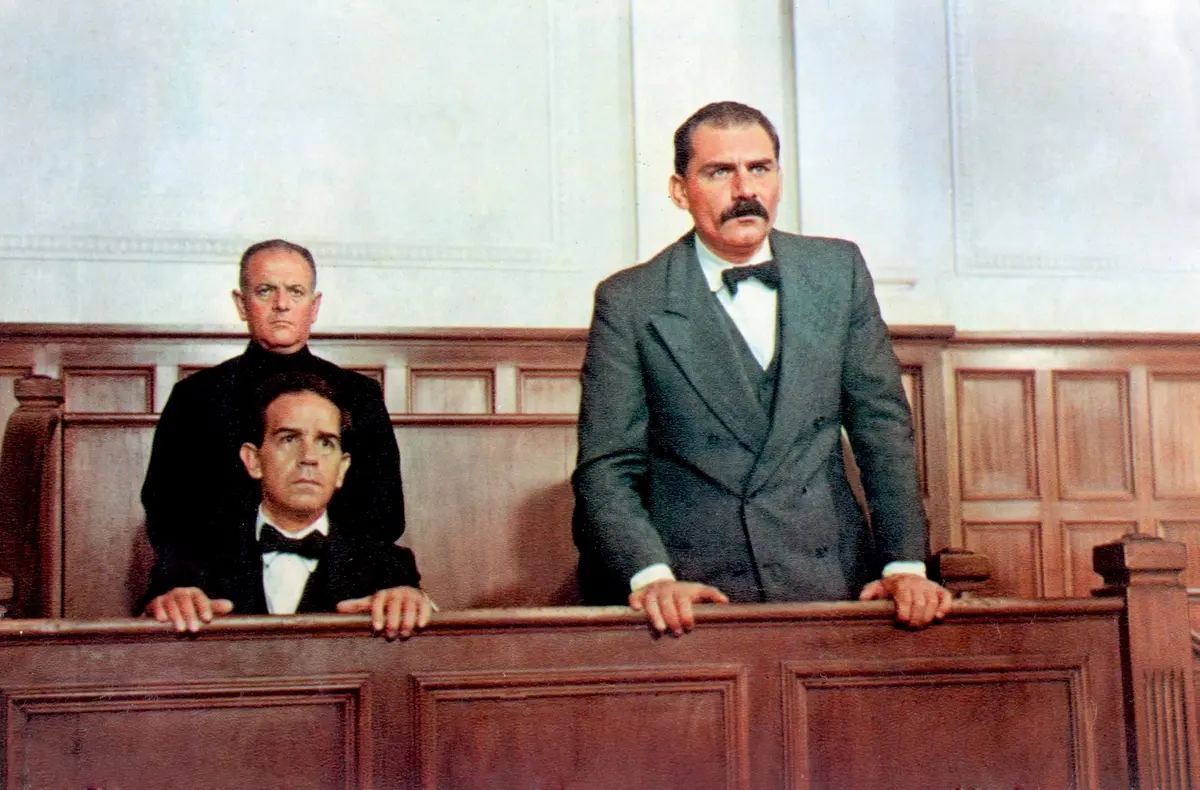

Sacco e Vanzetti (Webphoto)

E come dimostra quel Sacco e Vanzetti (1971) che resta a tutt’oggi il suo vero, grande lascito ai posteri: quante volte è accaduto che un film riuscisse a fare i conti con la narrazione ufficiale, riaprire un caso, riabilitare due uomini che furono ingiustamente condannati a morte? Un film che si è impiantato nell’immaginario, didattico nel senso più nobile e autentico del termine, consacrato dalla cerimonia pubblica del 23 agosto 1977, quando, in occasione del cinquantesimo anniversario dell’esecuzione dei due anarchici italiani, il governatore del Massachusetts Michael Dukakis riconobbe ufficialmente l’errore giudiziario e il dolo dei magistrati. Al di là della comunque indiscutibile qualità del film, Sacco e Vanzetti dimostra l’assunto di tutto il cinema di Montaldo: che il cinema o incide sulla realtà o non è.

Non è un caso che i protagonisti delle sue storie siano segnati da tormenti e votati alla sconfitta. Pensiamo ai primi due, tra gli apici della carriera: l’opera prima Tiro al piccione (1961), che nel momento di massima gloria del filone resistenziale osa guardare dalla parte dei vinti, inquadrando il destino di un repubblichino; e il secondo titolo, Una bella grinta (1965), con un industriale sull’orlo del baratro in una provincia che fa finta di non vedere le falle della società (l’ultima regia di Montaldo, L’industriale del 2012, ne è un aggiornamento: quanti hanno affrontato il tema della crisi economica nei piani alti del sistema?).

Tiro al piccione (Webphoto)

Il cinema di Montaldo è magmatico e articolato, pieno di ingiusti fallimenti commerciali e costellato di momenti decisivi e incontri imprevedibili: il successo dell’heist movie Ad ogni costo (1967) gli apre le porte del thriller internazionale con Gli intoccabili (1968), interpretato da tre icone dell’indie americano (John Cassavetes, Peter Falk, Gena Rowlands), la rievocazione della Seconda guerra mondiale passa attraverso episodi dimenticati (Gott mit uns, 1970) e epiche resistenziali (L’Agnese va a morire, 1976), il ritratto di Giordano Bruno (1973, che con Gott mit uns e Sacco e Vanzetti forma una sorta di trilogia del processo ingiusto) s’impianta nell’immaginario.

Genovese come Giuliani G. De Negri, il partigiano nato produttore con Carlo Lizzani e sodale dei fratelli Taviani, e come Pietro Germi, il nostro “regista all’americana” sempre visto come un faro (un altro uomo di sinistra senza tessera), Montaldo è stato un pioniere della serialità: accanto a Verdi di Renato Castellani (1981) e Cristoforo Colombo di Alberto Lattuada (1984), Marco Polo (1982) può essere considerato l’apice del rinnovamento dello sceneggiato italiano che ha visto protagonisti registi di cinema, chiamati a dirigere kolossal destinati a vasta eco internazionale.

Tutto quello che vuoi (Webphoto)

Sempre fedele a se stesso, Montaldo ha fatto di tutto, dall’apologo umano e sociale sul rapporto con le armi (Il giocattolo, 1979) allo psicodramma sulla minaccia nucleare (Il giorno prima, 1986), dalle riduzioni letterarie vagamente calligrafiche e anodine (Gli occhiali d’oro, 1987; Tempo di uccidere, 1989) fino ai documentari d’archivio (L’oro di Cuba, 2009) e complesse macchine storico-letterarie (I demoni di San Pietroburgo, 2008). Ma, alla fine, il cerchio l’ha chiuso grazie a un allievo affettuoso, Francesco Bruni, che all’attore diventato regista (comunque spesso chiamato come interprete, pensiamo a Un eroe borghese di Michele Placido e Il caimano di Nanni Moretti) ha dato l’occasione della vita: tornare attore (e no, non era un cane) con Tutto quello che vuoi (2017), in cui è un poeta che sta perdendo la memoria ma non la voglia di vivere. “Tutto quello che vuoi alla fine l’ho avuto”.