PHOTO

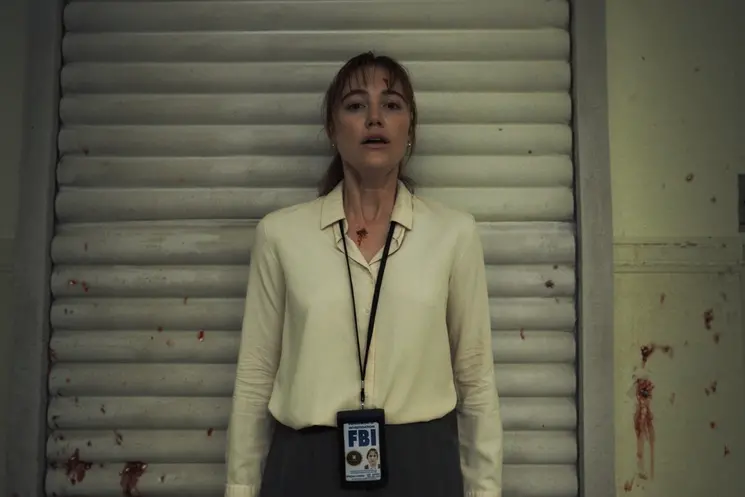

Maika Monroe, courtesy of NEON1

È uno di quei rari casi in cui il film mantiene non solo quel che promette ma va oltre. Preceduto da una campagna marketing aggressiva e assai felice, salutato come il miglior horror dell’anno, Longlegs è in effetti qualcosa di diverso e di meglio. È un’esperienza cinematografica realmente perturbante, che s’insinua nel corpo dello spettatore lambendone le paure più profonde. Un horror adulto, senza adolescenti pronti a farsi massacrare e una quantità invereconda di jumpscare usati come scarica di adrenalina nel vuoto pneumatico di idee di narrazione e di messa in scena più originali.

Al suo quarto tentativo dietro la mdp, l’attore e regista Oz Perkins, figlio d’arte della paura (Anthony, il padre, è stato il leggendario Norman Bates di Psycho), trova la combo tra approccio autoriale, sviluppo dell’intreccio e tensione drammatica, in un modo che ricorda gli esiti migliori del genere. In questo supportato da un casting eccezionale, dove in rilevo ci sono un Nicolas Cage mostruosamente bravo e l’intensa Maika Monroe, già apprezzata in un altro bell’horror del millennio, It Follows. Ma Longlegs è eccellente in ogni comparto produttivo, a incominciare dalla scrittura e dal trattamento riservato ai ruoli secondari, tutti profondi, interessanti. Il modo in cui costruisce la sua tavolozza visiva è magistrale e l’apporto tecnico, dalle scenografie ai costumi, dalla fotografia alle musiche, è determinante nel dar vita all’inquietante velatura psicologica e spirituale del film.

È proprio la sua natura inafferrabile, intangibile e sfocata, a renderlo di difficile decifrazione, accrescendone l’alone di mistero. Dal punto di vista delle definizioni di genere si tratterebbe di un procedural, con l’indagine che riguarda un serial killer, alla maniera di Se7en, Zodiac e Il silenzio degli innocenti. A quest’ultimo in particolare, è accostabile per finezza compositiva e per come ripropone lo schema detective-assassino in una chiave morbosa. In effetti il legame malignamente simbiotico tra l’agente dell’FBI Lee Harker e il serial serial killer noto solo come Longlegs, ricorda molto quella tra Clarice Starling e Hannibal Lecter ne Il silenzio degli innocenti. E se Maika Monroe interpreta una detective anche più traumatizzata di quella resa celebre da Jodie Foster, Nicolas Cage riesce a non far rimpiangere Anthony Hopkins dando vita a un personaggio altrettanto penetrante e sinistro. Là dove i due film divergono è nell’agone in cui giocano la partita, preferendo il lavoro di Jonathan Demme una chiave psicopatologica per lo scavo sul male e sulle paure, mentre Perkins abbraccia il versante più esoterico, dialogando con il cinema satanico maturo.

MaikaMonroe_CourtesyofNEON1

È in questo un horror più filologico dell’altro perché rileva nella stessa natura dell’immagine la diabolicità del segno illusoriamente sostitutivo del reale – il dia-ballein che, secondo la prima critica cristiana, costituiva il peccato originale del cinematografo, in quanto inganno, parvenza, specchio rovesciato della verità delle cose, come Satana lo sarebbe dell’unico vero Dio. Perciò Perkins, sulla scia dei capolavori come Shining, L’esorcista, Cure e Sinister, può esercitarsi sulla materia stessa del cinema, evocandone l’imponderabile natura, l’ineffabile doppiezza e la soglia spazio-temporale in cui si stabilisce, sospesa tra il regno delle ombre e quello della luce, tra mondo e retromondo. Un lavoro sul dispositivo della rappresentazione speculativo dunque, ma non cerebrale, perché le immagini lavorate da Perkins possiedono una concretezza feroce e una potenza affettiva che non necessitano di mediazioni. Sono semmai sollecitazioni subliminali, che lavorano sullo spettro cromatico – il bianco è abbagliante, il rosso grumoso, il nero è un rivolo onnipresente nella verniciatura della scena -, sull’oggetto allegorico (la bambola demoniaca), sui rapporti dimensionali del quadro e sulla straniante geometria della composizione interna.

La prima sequenza, tra le più riuscite del film, è una sorta di compendio ideale di quanto vedremo in seguito: il primo incontro ravvicinato tra la bambina e il carnefice, l’innocenza e la sua persecuzione, mediato dallo schermo di una finestra, è un esercizio vertiginoso di suspense metafisica. Mette i brividi. È raro che un film dell’orrore utilizzi la sua sequenza più spaventosa in partenza, cercando poi di farla durare come eco di una tonalità iniziale, carica di presentimento e di angoscia. Non è il solo strappo alle regole di un’opera che, d’altra parte, non teme mai di apparire derivativa, inglobando i tanti possibili negativi dell’originale come parte della sua strategia discorsiva.

Ripetizione e variazione sono anche lo schema del glam rock dei Settanta, usato da Longlegs in forma occulta - con una predilezione per la band T. Rex e il loro singolo del 1971 Bang a Gong (Get It On) – non tanto come retaggio ironico à la Rob Zombie contro il bigottismo con cui venne accolta la scena rock dei primi anni, ma in una veste nuovamente anarcoide e trasgressiva. Come se tra gli anni Settanta e i Novanta, le due decadi prese in considerazione, non fosse accaduto nulla di nuovo: come se quell’America terrorizzata dai propri figli, al punto tale da crederli posseduti dal diavolo, fosse ancora lì, paralizzata e incredula di fronte a un Male inopinato, cresciuto misteriosamente al suo interno.