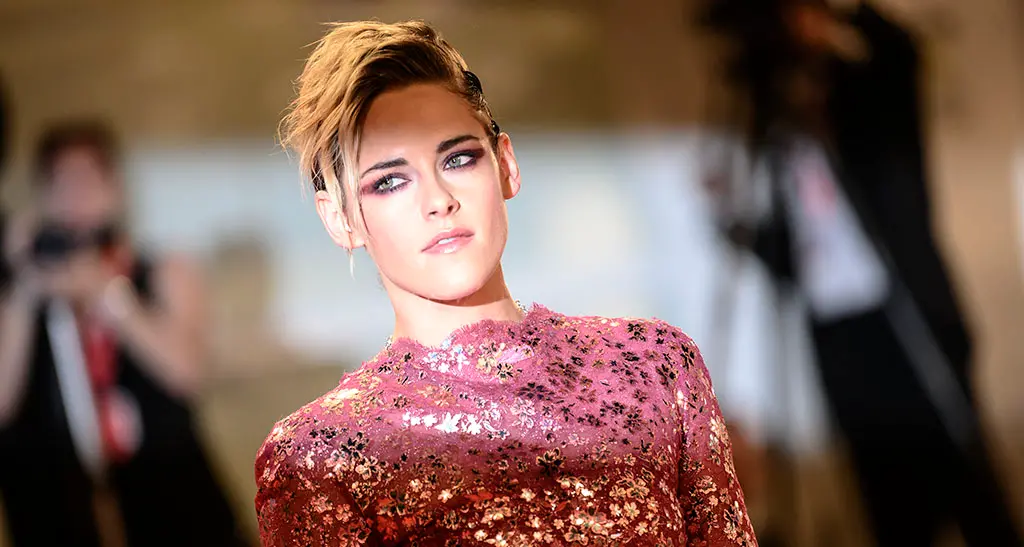

PHOTO

Spencer

Altrove vorrebbe trovarsi la bella, tutta nervi e ipersensibilità Lady Diana Spencer.

Altrove, lontano dalla sontuosa e malinconicamente sobria dimora (Sandringham House) dove per le vacanze natalizie si trova “confinata” con il principe Carlo, i due figli, tutta la famiglia reale e buona parte della società che vi fa da corollario (compresa la insinuante e già minacciosa Camilla). La bravissima Kristen Stewart è l’interprete scelta da Pablo Larraín come protagonista del suo Spencer, data l’impressionante somiglianza con la “vera” Diana.

Stesse movenze di lei, movenze sempre nervose, incerte, svenevoli, a segnare una fragilità intessuta di caparbia ostinazione. Stessi tratti e stessi gesti, evocativi di quella malinconia che è stata di Lady D, donna via via più nevrotica e autodistruttiva, il viso dalla forma allungata, il sorriso triste e sensuale, gli occhi di cerbiatta che ammaliavano e intanto, sprofondati in un pozzo di angoscia, là si smarrivano. La più che credibile attrice, e il particolare frangente biografico scelto da Larraín per raccontare Diana, più di tutto raccontano il suo desiderio di fuga. Un irresistibile impulso verso l’altrove.

Sì, vorrebbe essere altrove Diana, principessa troppo giovane e troppo bella per il grigio delle prigioni esteriori e interiori, cause per la sua anima del senso di crescente oppressione in cui si dimena. Un altrove che trova simboli: uno spaventapasseri in un campo vicino alla sua casa d’infanzia, lì nel Norfolk, un fantoccio di paglia da cui lei trafuga una giacca che era stata del padre e con quella dialoga, la mente sconnessa che freneticamente si volge altrove, verso il passato. Quel passato che è un altrove confortante, nel mentre a Sandringham House per la famiglia reale tutto a Diana appare ostaggio di un’indistinzione tra passato e presente.

E altrove, naturalmente, anche significa futuro: quella esigua porzione di futuro concessa all’immaginazione stravolta della principessa. Promessa di futuro come è il pub “on the road” dove infine, portatasi via con sé i figli William e Harry lei approda, esagitata, sempre troppo scossa dai propri nervi, ma per la prima volta quasi felice, determinata a cambiare le cose del suo matrimonio. Altrove è possibilità, è salvezza e tormento.

In Belfast di Kenneth Branagh, l’intera trama trova il suo snodo nell’irruzione di un altrove immaginato, ignoto ma in modo progressivo più concreto e possibile. Tutto della narrazione acquisisce ritmo nel momento in cui, causa da un lato la furia devastante delle tensioni sociali e religiose che funestano la città, dall’altro quelle piscologiche di un matrimonio alle corde dati i dissesti economici, il marito e uomo di casa (sempre lontano, pendolare) riferisce alla moglie la possibilità di un trasferimento a Londra. Ha ottenuto una promozione sul lavoro, la possibilità di spostarsi ed estinguere i troppi debiti con il fisco ecco è lì, a un passo da loro, compresa una casetta a schiera con giardino annesso in un suburbio londinese.

A Londra, sì: lontano da Belfast incendiata e impazzita, ma anche lontano dal conforto di memorie e tradizioni sempre uguali, da generazioni. Altrove: dal primo istante in cui quell’altrove possibile non proprio si materializza, ma si delinea sulla linea d’orizzonte delle ipotesi, l’ingranaggio narrativo del film prende a ruotare attorno a quella possibilità. A proporzione dell’aumentare della violenza che sconvolge le strade di Belfast, la prospettiva di traslocare a Londra si fa miraggio che alimenta la vita di tutti. Ogni stato d’animo nell’altrove va a convergere: sia il dispiacere di partire per il delizioso bambino protagonista; siano le malinconie, le resistenze ma anche le generose aperture dei suoi meravigliosi nonni; sia la livorosa, eppure dolce e struggente paura del cambiamento da parte della moglie e madre. Ogni moto d’animo converge nell’altrove, un altrove la cui minaccia di rottura con il presente si impone, al pari della componente salvifica della sua soluzione. L’al

rove occupa porzioni sempre maggiori di orizzonte. In Spencer, la bella e tormentatissima Diana architetta la propria fuga, allegorica e reale, fuggendo altrove e intanto foggiando una sua nuova identità (seppellita o davvero nuova, comunque inedita). Di notte, invasata, incurante degli uomini della sicurezza preposti a fermarla, il cappotto gettato con disperazione sopra alla camicia da notte in un’assurda fuga notturna verso la casa d’infanzia. L’altrove la guida, al pari di come in Belfast è l’altrove a ridisegnare un’architettura famigliare sull’orlo del collasso.

È l’altrove con la sua carsica azione a guidare i destini, a infondere speranza o disperazione; a orientare la vita. E non solamente la vita degli individui, anche quella dei luoghi. Branagh dedica il suo film semi-autobiografico “a quelli che sono rimasti e a quelli che sono partiti”. Non ci fosse stata la seduzione di un altrove, tutta la vicenda del suo Belfast sarebbe stata zoppa. Senza l’altrove di una vita sognata, rincorsa con fame e tante, tantissime lacrime, il destino di Diana sarebbe stato tutt’altro.