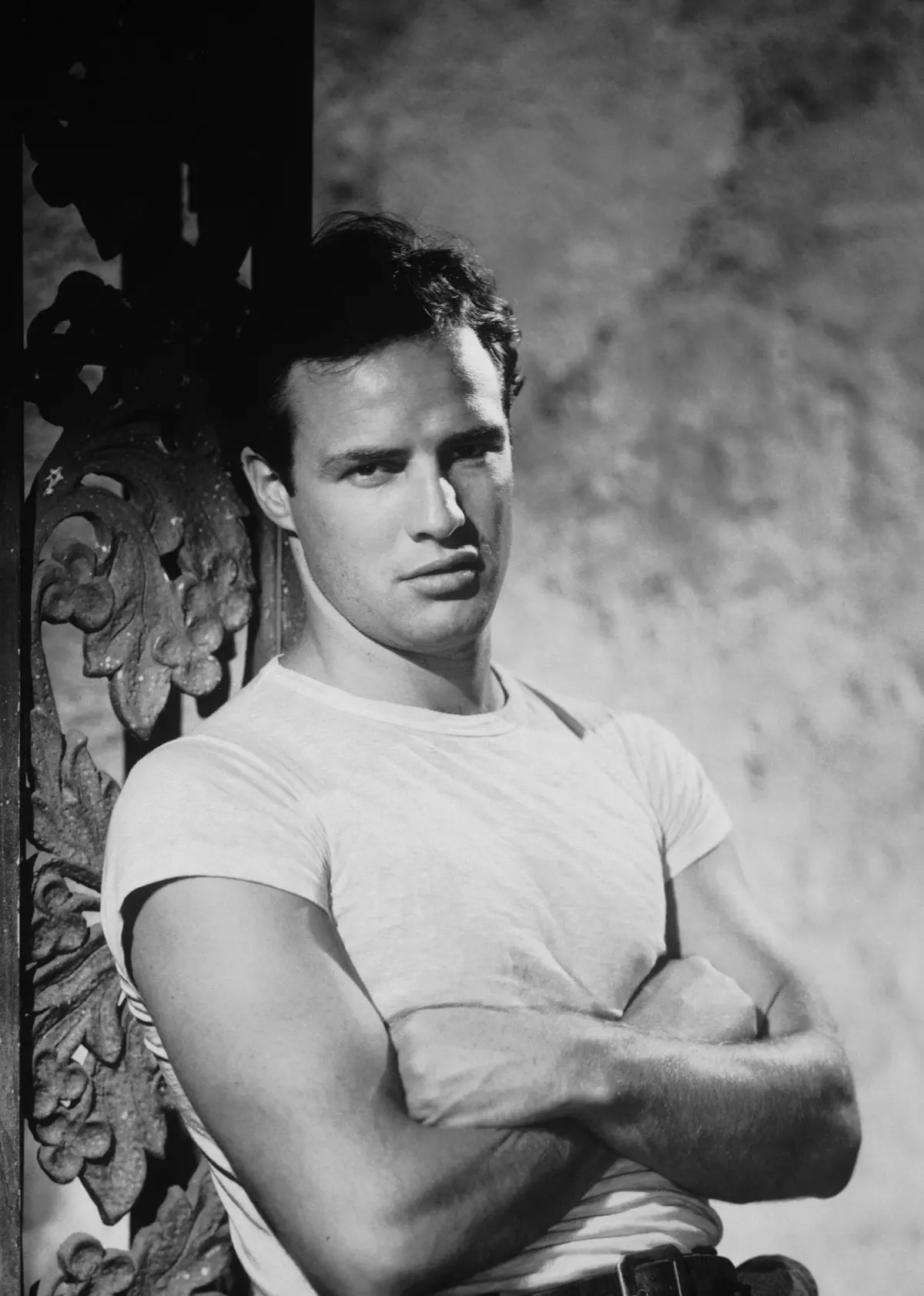

PHOTO

Marlon Brando in Fronte del porto

Quando ci accomodiamo a guardare un film siamo naturalmente interessati alla storia ma quanto ci piace di più se dentro c’è una proposta di moda eccezionale? Perché è lì che emergono le tendenze e che le grandi attrici e i grandi attori diventano eterni. La marinière di Jean Seberg, il Borsalino di Alain Delon, i pullover di Steve McQueen, i foulard di Jean-Pierre Léaud, il pigiama di Paul Newman, la cravatta di Diane Keaton, il cappotto in PVC di Keanu Reeves, il bomber di raso di Ryan Gosling… hanno ancora oggi un impatto palpabile sul nostro guardaroba.

Sempre all’avanguardia, questo universo vestimentario codificato torna e ritorna a risplendere sulle passerelle diversi anni dopo l’uscita delle opere che lo hanno ispirato. I film si fanno ambasciatori di uno stile, di una moda e di un tempo unico. Perché l’abito è la vetrina dei codici di un’epoca, un linguaggio, una mediazione tra l’interiorità e l’esteriorità che permette alla “coscienza” di apparire e ai personaggi di essere.

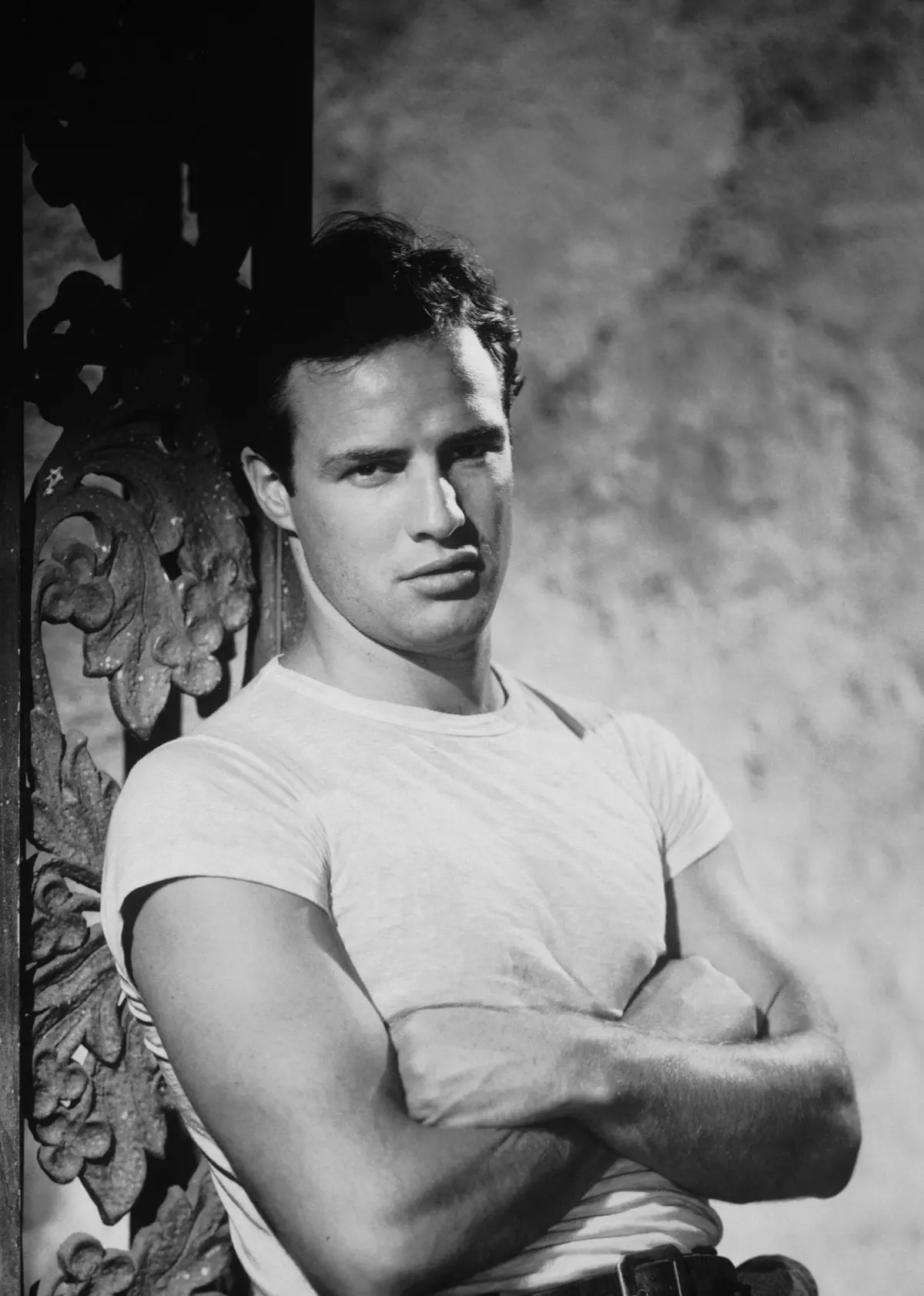

Marlon Brando in Un tram chiamato Desiderio

Qualche esempio per credere. Charley Malloy (Rod Steiger), perfetto gangster degli anni Cinquanta in trench e trilby, fedora dalla tesa stretta, supplica il fratello minore Terry (Marlon Brando), versione docker chic, di non fare il furbo nel classico di Elia Kazan del 1954 (Fronte del porto). Purtroppo per Charley, Terry sceglie il diritto di lavorare, piantando in asso il fratello maggiore. La distanza tra i due uomini non è mai stata così grande e il cinema non è mai stato così stiloso. Marlon Brando interpreta un Terry Malloy in carne e ossa, capace con un sospiro di evocare il bambino ferito sotto la maschera del villano, ma c’è (molto) di più.

La rappresentazione iconica di Marlon Brando in Fronte del porto, e nei film appena precedenti (Un tram che si chiama Desiderio e Il selvaggio), fissa per sempre un intero settore della moda maschile. Sono i film di Kazan e di Benedek a far entrare il perfecto e il denim, la t-shirt bianca e l’attitudine dell’antieroe nel pantheon della cultura popolare. Vero ribelle di Hollywood, l’attore giocava secondo le sue regole, sullo schermo e fuori, forgiando la ribellione di un’intera epoca e calzando come un guanto le sue rivendicazioni. T-shirt e giacche di pelle, jeans e cappotti, molti dei capi di Brando sono diventati elementi fondamentali dell’eleganza maschile. Un’eleganza fondata su una certa idea di uomo, sobrio e introverso piuttosto che magniloquente.

La formula funziona anche per il suo “gioco” e per il suo stile, definito dal realismo e dal rifiuto dei codici degli anni ‘50. La sua mascolinità, lontana dalla formalità e l’eccesso, fa eco al periodo di sconvolgimenti sociali e culturali degli Stati Uniti. E Un tram chiamato Desiderio è la pietra miliare di questa storia. Il corpo possente di Brando valorizza una maglietta modesta ma eloquentemente potente, presa in prestito dalla biancheria intima regolamentare dell’esercito americano. Arrivata in Europa con la Liberazione, confezionava la libido dei fautori del riavvicinamento atlantico. Ma sotto una pesante giacca di pelle e sopra i Levi’s con il bordo arrotolato diceva quello che Brando e la sua generazione non condividevano. Diventò una divisa universale, indossata da tutti e introdotta nella controcultura dai punk.

Clark Gable e Claudette Colbert in Accadde una notte

L’oltraggio alla società americana del tempo fu così forte che il chiodo venne addirittura bandito dai licei. Lo scandalo è pari soltanto all’effetto Clark Gable, che nel 1934 si avviava a diventare il modello maschile americano. Sfilandosi la camicia in Accadde una notte rivelò di non portare la canotta. L’effetto sul pubblico femminile fu immediato. Tra un mancamento e un gemito, le spettatrici intuirono che quel torso nudo era la promessa mantenuta dei baffi sopra il broncio seducente. Da par loro, gli uomini fiutarono l’astuzia e gettarono la canottiera nel cestino facendo crollare l’industria tessile e impazzire la segretaria di turno.

Eppure, vent’anni dopo, quel paradosso volubile che è la maglieria intima, farà ruggire le fanciulle. Indossata senza camicia, attillata e torrida, simboleggiava la virilità di Brando ma anche la sua resistenza agli appetiti di Vivien Leigh. Intanto un altro femminile si profilava all’orizzonte e dentro la petite robe noir di Colazione da Tiffany, il film di Blake Edwards che è una referenza in materia di cinema ma soprattutto di moda. Il concetto di “tubino nero” nasce negli anni Venti su impulso di Coco Chanel. Per Colazione da Tiffany, e la sua musa di sempre, Hubert de Givenchy riprende l’idea di un capo senza tempo e dall’indiscutibile eleganza.

Audrey Hepburn e George Peppard in Colazione da Tiffany

Sulla silhouette minuta di Audrey Hepburn disegna un little black dress con tagli minimalisti. Un perfetto esempio degli anni ‘60: austero sul davanti, delicato, sensuale e parisienne dietro. Rimedio perfetto a una festa di troppo, il vestito iconico di Holly Golightly ha saldamente fissato nell’immaginario collettivo la petite robe noir, un basique intramontabile, portato con una tazza di caffè e un croissant, una tiara e un tradizionale paio di guanti neri.

Colazione da Tiffany è un film di rara raffinatezza estetica, il fascino soprannaturale di Audrey Hepburn opera all’istante, esaltato dagli accessori: gli occhiali da sole oversize, il lungo bocchino, la collana di perle, lo chignon. L’immancabile abitino nero diventa il negativo della veste bianca di Marilyn Monroe, irresistibilmente sollevata dal soffio di una griglia metropolitana nel film di Billy Wilder (Quando la moglie è in vacanza). L’emblematico subway dress di William Travilla, tagliato in vita con scollo a V e scollatura all’americana - schiena, braccia e spalle scoperte - era abbastanza pesante da oscillare camminando e abbastanza leggero da catturare zefiro nella canicola newyorkese. Nell’industria della moda è uno dei modelli più memorabili dell’haute couture, al cinema è una scena culto in raso plissé soleil, la materia di cui sono fatti i sogni e la gonna di una Marilyn risplendente. Ma un marito troppo fedele l’abbandona per raggiungere la moglie in vacanza, persuadendo gli uomini di tutto il mondo che è davvero possibile resistere a Marilyn…

Tom Ewell e Marilyn Monroe in Quando la moglie è in vacanza

Se una folata di aria calda scopre le sue culotte glamour, gli slip più celebri appartengono al tenente Ripley, Eva del futuro che non teme il guardaroba di base perché nulla la veste. Amazzone fantascientifica, Sigourney Weaver raccoglie l’eredità di Katharine Hepburn e fa meglio di Jane Fonda, liberandosi delle false ciglia di Barbarella. Ripley è ben oltre il femminile e il maschile: tiene a bada donne, uomini e tentacoli e ha la stoffa spessa e resistente di una tuta unisex, utile per tenere i piedi per terra nello spazio. Suda nel freddo siderale e resta in mutande in balia di un alieno. Lotta e dimostra al mondo che in materia di biancheria intima si può essere semplici: wife-beater e mini-slip che si impongono subito come un must.

Abbigliamento standard per il sonno artificiale degli astronauti, non rientra nello stile di femminilità che i terrestri maschi attribuiscono alle donne ma non mancherà nei cassetti dell’eroine del quotidiano. La quasi nudità di Ripley impedisce qualsiasi voyeurismo e parla soprattutto della vulnerabilità umana di fronte al mostro.

Al guardaroba aggiungiamo un altro must have: Jean-Luc Godard. L’autore, ispirazione duratura per il mondo della moda, si è divertito a sviscerarla in clip di pochi secondi ma nel ‘98 estende il suo formato e decostruisce la rappresentazione della sfilata di moda in un cortometraggio di 13 minuti (On s’est tous défilé), in cui declama Mallarmé, “editore” all’epoca di una pseudo rivista di moda.

Brigitte Bardot

Tuttavia, non è la teorizzazione di Godard sulla moda che viene comunemente ricordata, ma le icone costruite dal regista nel primo decennio della sua carriera. L’eyeliner di Bardot (Il disprezzo), la gonna tartan di Chantal Goya (Il maschio e la femmina), il casquette mao di Anne Wiazemsky (La cinese), le sue immagini sono iscritte nel cuore del linguaggio del costume, lette e rilette stagione dopo stagione. Perché il cinema come JLG è vettore di moda.