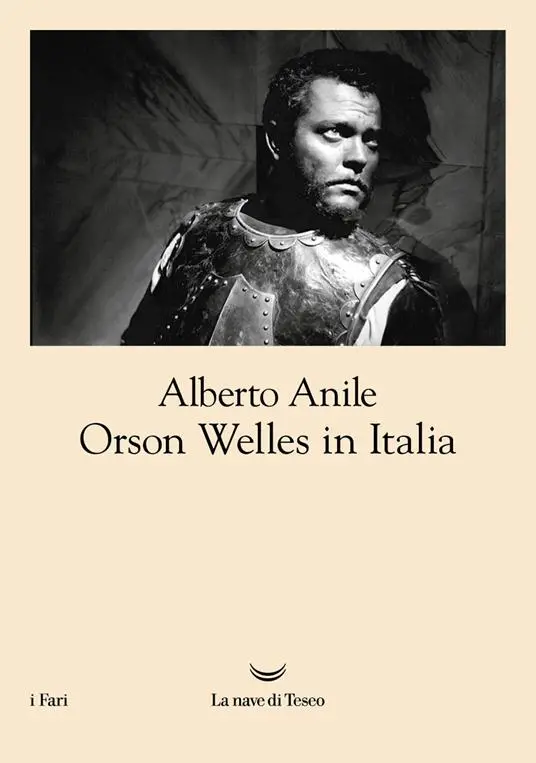

PHOTO

Orson Welles in Il principe delle volpi

“Oggi Welles è una leggenda, ma all’epoca non lo era affatto. I suoi film arrivarono preceduti da una fama che forse al momento un po’ indisponeva. Arrivava tanta roba, e questo mito del ragazzo prodigio, del film più importante della storia del cinema che già allora si era formato, in Italia era stato preso un po’ male. Ma che sarà mai, si diceva, ma queste sono americanate, cose che inventano le grandi case di Hollywood per creare nuove leve che poi in realtà non ci sono! L’attesa era minima e anche maldisposta”.

Quest’atmosfera di reciproca incomprensione fra il giovane Welles e la nostra critica (perfettamente inquadrata dalle parole di Tullio Kezich) fa da sfondo a uno dei periodi più controversi e meno raccontati nella vita dell’autore di Quarto potere (1941) e L’infernale Quinlan (1958), ossia la sua “fase italiana”, cominciata in pompa magna nell’autunno 1947 e conclusasi, fra mille conflitti e delusioni, nel 1953. A rimediare provvede Alberto Anile grazie alla riedizione del volume Orson Welles in Italia (La nave di Teseo, pagg. 560, € 27), dedicato proprio all’epoca in cui il regista, “lasciandosi alle spalle un’America che non lo capiva più, veniva a cercare nuovi stimoli in un paese prostrato dalla miseria del dopoguerra, con cui aveva in comune l’orgoglio di chi cerca di rialzarsi”.

L’intellighenzia nostrana fu inizialmente intrigata da quell’omone dotato di un irrefrenabile entusiasmo e di quelli che il giornalista Alfredo Todisco definì “due occhi caldi e diretti, a volte incrinati da appena visibili fili di ironia, a volte accesi da una quasi fanciullesca simpatia umana”. Tuttavia l’Italia (che pure Orson reputava “un paese adorabile”) non seppe che farsene di tanto ardore creativo e, citando ancora Anile, “dopo qualche mese di curiosità, la bella società di via Veneto lo registrò fra “le delusioni del dopoguerra”, i produttori si rimangiarono le promesse, i critici più influenti bollarono i suoi film come “presuntuose e orripilanti pasticciate”; perfino le donne, alla prospettiva di una fede nuziale, lo piantavano in asso. Fra alti e bassi, Welles fece base a Roma per sei anni. Poi si arrese e ripartì”.

A testimonianza di quel soggiorno, restano cinque pellicole come interprete – tre film di cappa e spada (Cagliostro, 1949, Il principe delle volpi, 1949, e La rosa nera, 1950), una commedia con Totò (L’uomo, la bestia e la virtù, 1953) e un capolavoro (Il terzo uomo, 1949, girato a Vienna, ma indissolubilmente legato all’esperienza nel nostro paese) – e una come regista/mattatore assoluto (il tribolato Otello, 1951), più una cornucopia di aneddoti, tra incontri incredibili (fra cui una cena con Palmiro Togliatti entrata nei radar dell’FBI), questioni politiche, scontri feroci, set da incubo, progetti falliti (dai copioni rimasti nel cassetto di Salomè e Masquerade alle collaborazioni mai realizzate con Vittorio De Sica, Alberto Lattuada e Roberto Rossellini), grandi mangiate, amori tempestosi (leggi alla voce “Lea Padovani”), fughe continue, invadenze giornalistiche, sindromi stendhaliane e persino l’assalto di un cane idrofobo. In breve, ciclonico come Welles in Italia nessuno mai. “Per fortuna” avrebbero affermato allora. ‘Purtroppo’ diremmo oggi”.

Oltre a ricostruire quel rocambolesco periodo e a riportare la prima conferenza stampa italiana di Orson (tenutasi all’Hotel Excelsior di Roma e costellata di perle wellesiane quali “i critici sono nocivi, specialmente quando assegnano premi e quando fanno le critiche” o “il cinema raggiunge troppi uomini perché i suoi messaggi possano essere accettati dovunque”), il volume offre anche una serie di interviste amarcord con la “bella di via Veneto” Franca Faldini (che reputava quello con Orson “un flirtino ragazzino”), il già citato Todisco (al quale, dopo una disastrosa proiezione veneziana di Macbeth, il regista confessò “di non capire la ragione della frattura esistente tra lui e la società italiana”), il direttore della fotografia Alvaro Mancori (operatore sul set di Otello e testimone tanto della dedizione di Welles verso Shakespeare quanto delle sue incontenibili sfuriate contro la troupe e gli attori), la segretaria Mary Alcaide (dotata di pazienza infinita e unica donna preclusa ai corteggiamenti di Orson, che la considerava una sorta di sorella minore, pur riservandole soprannomi tipo “Sexy” e dandole apertamente dell’ignorante), il montatore Roberto Perpignani (che si fece le ossa su Il processo, salvo poi scoprire che, in Italia, aver lavorato con Welles equivaleva a un marchio d’infamia) e due critici con posizioni ben diverse, ovvero il sostenitore Kezich e il detrattore per eccellenza Gian Luigi Rondi (secondo cui il regista “non rappresentava un cinema a cui io potessi aderire”).

Insomma con Orson Welles in Italia c’è da ridere, da piangere, da pensare, da emozionarsi e da arrabbiarsi, perché, come sottolinea nella prefazione Pupi Avati, “Alberto Anile narrando l’Orson Welles italiano ha anche narrato la storia di tutti gli autori nel loro rapporto con l’esilio perenne, con quell’altrove, con quell’emarginazione, che sono la condizione necessaria al formarsi di una propria identità. Quindi va ringraziato e con lui l’editore che ha intuito quanto in ogni genio si occulti un insieme di lealtà e tradimento, di coraggio e codardia”.