PHOTO

Marjane Satrapi

Regista, disegnatrice, sceneggiatrice, pittrice, autrice di libri per bambini e attivista, Marjane Satrapi è nata a Rasht in Iran nel 1969 ed è stata educata al liceo francese di Vienna. Da 30 anni risiede a Parigi, ed è naturalizzata cittadina francese. Di famiglia medioborghese che l’ha inviata a Vienna a 14 anni in seguito alla Rivoluzione islamica, Satrapi è tornata a Teheran per laurearsi e conseguire un master, poi si è trasferita a Strasburgo per studiare all’Istituto d’arte HEAR e infine nella capitale francese, dove vive con il secondo marito svedese Mattias Ripa dopo il divorzio dal primo marito iraniano.

Il suo debutto alla regia, il film di animazione Persepolis (2007), basato sulla sua omonima graphic novel, ha vinto il Premio della Giuria al Festival di Cannes ed è stato candidato agli Oscar come miglior film di animazione. I film successivi da sceneggiatrice e regista – Pollo alle prugne (2011), La Bande des Jotas (2012), The Voices (2014) e Radioactive (2019) – l’hanno certificata come una voce originale e coraggiosa a favore dei diritti civili, in particolare quelli delle donne e dei dissidenti nel suo Paese di origine. Rivista del Cinematografo, insieme alle Giornate degli Autori e a Naba - Nuova Accademia di Belle Arti, le ha assegnato il Premio Le Vie dell'immagine, che riceverà a Venezia nel corso della 81esima Mostra del Cinema.

Come mai ha scelto di dedicarsi al cinema dopo aver raggiunto la notorietà con l’illustrazione?

Il cinema è una macchina per creare emozioni, e non conosco nessun altro mezzo che sappia farlo altrettanto efficacemente. Attraverso il cinema si può cambiare la mentalità delle persone: pensiamo all’accettazione dei gay dopo che il grande schermo ce li ha raccontati in chiave positiva, oppure all’opposizione al fascismo dopo che Pasolini ne ha raccontato le perversioni in Salò. Inoltre quando dipingo o disegno non sono mai sorpresa perché decido tutto da sola, mentre il cinema è un’esperienza collettiva il cui risultato finale per me è sempre del tutto inaspettato. Il mio direttore della fotografia italo-belga, Maxime Alexandre, spesso mi propone idee molto diverse dalle mie, e quando un’idea è migliore della tua la cosa intelligente da fare è incorporarla nella tua visione. In genere sono una persona solitaria, non mi piace incontrare gente nuova, alle feste faccio finta di essere al telefono per non dover parlare con nessuno, accetto gli inviti e poi prego che la festa sia cancellata. Ma nel cinema posso trascorrere con gioia nove mesi insieme a un gruppo di persone intente a creare un mondo diverso. Da bambina mi piaceva fare solo due cose: mettere in piedi spettacolini e disegnare. E oggi è lo stesso: ho la fortuna di poter fare le cose che amo, e di amare quello che faccio: il 99,99% della gente non può dire lo stesso.

Tanto il cinema quanto il disegno fanno leva sull’immediatezza dell’immagine.

E molti registi li utilizzano insieme, basti pensare a Fellini che disegnava le inquadrature per far capire allo scenografo come immaginava le scene, o a Fritz Lang. Ci sono anche registi che non hanno una grande capacità visiva, ma per me ogni inquadratura è un quadro. E la reazione del pubblico davanti a un’immagine cinematografica, come a un quadro, è immediata. D’ora in poi mi concentrerò esclusivamente sul cinema.

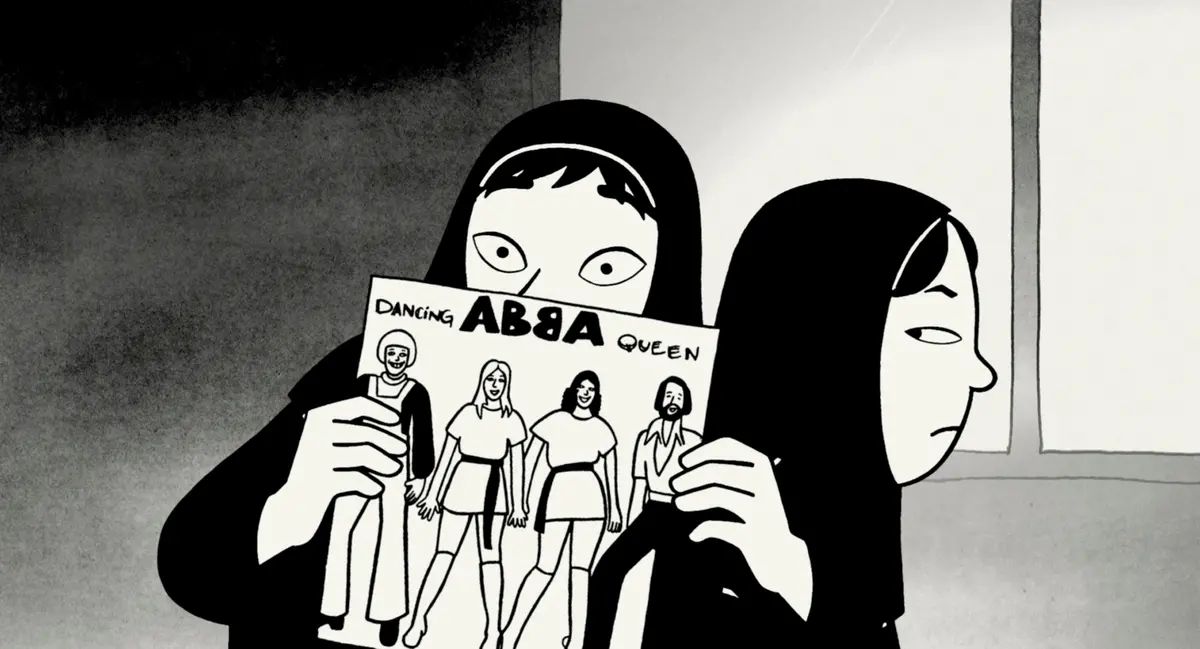

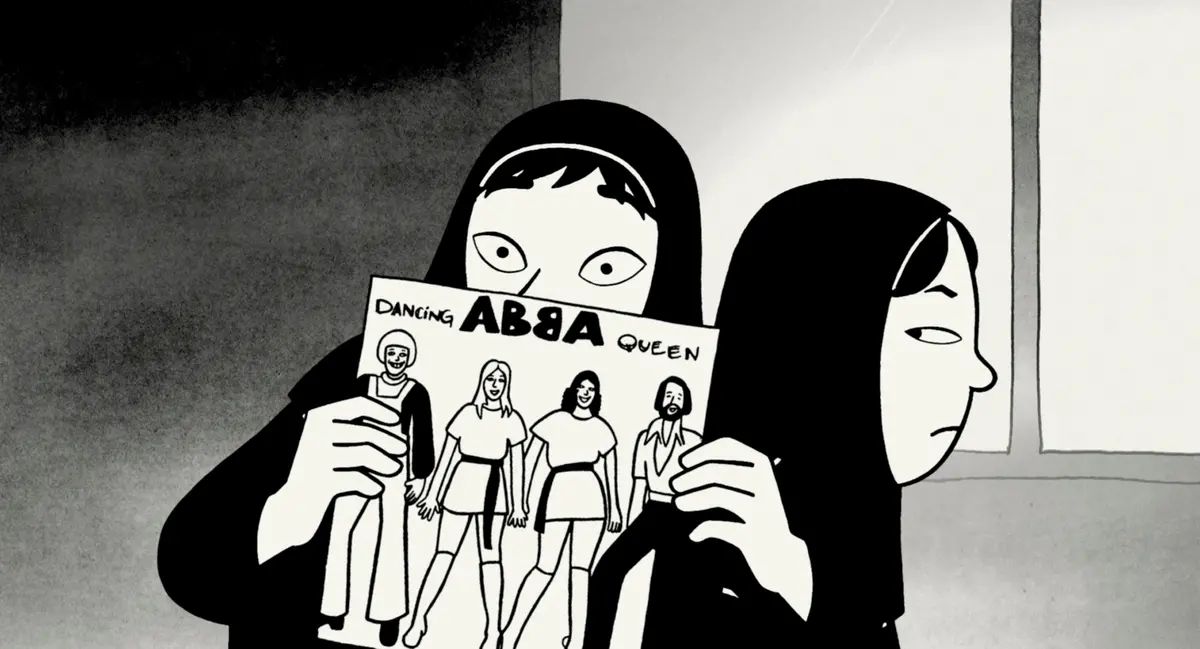

Persepolis

(Marjane Satrapi e Vincent Paron)Tuttavia recentemente ha curato una collezione di illustrazioni dal titolo Woman, life, freedom, che è anche il nome dell’attuale movimento di protesta in Iran. Perché ha deciso di ritornare temporaneamente al disegno?

Per la verità ne ho disegnato solo la copertina e un’illustrazione, perché volevo che fossero altri attivisti a partecipare. Ho scelto un gruppetto di bravissimi disegnatori perché se avessi pubblicato le loro testimonianze in un volume accademico di 200 pagine nessuno l’avrebbe letto, mentre un fumetto è facile da leggere e i concetti, attraverso il disegno, diventano immediatamente comprensibili: una faccia felice o triste si riconosce in Tanzania come in Italia o in Nuova Zelanda. Nel gruppo ci sono due colleghi iraniani che stimo, un giornalista francese che conosce bene l’Iran e così via. Non penso certo di fare la rivoluzione, ma di creare un racconto collettivo, che ho diretto come avrei fatto da regista con un mio film, per lasciare una traccia di ciò che sta succedendo, di come si è arrivati a questo punto, e di quello che la gente chiede. Altrimenti dall’esterno possono sembrare tutti terroristi, come vorrebbe far credere la propaganda governativa.

È molto difficile per i registi iraniani lavorare, soprattutto per quelli rimasti in Iran.

Certo, ma io non posso dire di essere una regista iraniana, perché ho studiato e lavorato sempre in Europa. Persepolis parlava dell’Iran ma il team che l’ha realizzato era composto al 100% da animatori francesi, e non ho mai subito alcun tipo di censura mentre lo giravo. Pollo alle prugne è una storia d’amore che potrebbe avere luogo ovunque, e Radioactive, parlava di Marie Curie, dunque non c’entrava niente con l’Iran. Non torno nel mio Paese natale da 24 anni, e quando mi invitano ai festival in virtù della mia provenienza rispondo che in realtà non faccio cinema iraniano.

Dove si sente a casa?

A Parigi, dove ho costruito la mia vita personale e professionale. Non appartengo a nessuna nazione e allo stesso tempo a tutte: mentre giravo Radioactive a Budapest mi sono unita alle manifestazioni di protesta contro il governo di Orban anche se non sono ungherese. Ovunque vada sento che quello è il mio posto e quella la mia gente perché siamo tutti esseri umani, e i loro problemi diventano anche i miei. Viceversa quando sento parlare i portavoce de governo iraniano capisco ciò che dicono, perché in teoria parliamo la stessa lingua, ma non comprendo il significato delle loro parole, e neanche loro capiscono me. Eppure siamo nati nello stesso Paese, abbiamo lo stesso background, da bambini ci leggevano le stesse favole. È una questione individuale, di comune sensibilità, riferimenti culturali, visione del mondo. Io non scelgo le persone da frequentare in base alla loro provenienza nazionale, al colore, o al genere. Cerco esseri umani, non bandiere, perché trovo che il nazionalismo sia un concetto malato: scientificamente veniamo tutti dallo stesso posto e le diverse razze non esistono.

Marjane Satrapi

(Rahi Rezvani)Recentemente il film Fremont, diretto dal regista iraniano naturalizzato danese Babak Jalali, ha raccontato il senso di colpa di chi ha lasciato il proprio Paese. Lei l’ha mai provato?

Sì, in passato mi sono sentita molto in colpa, ma ora non più. E non sono particolarmente fiera di essere iraniana, o di essere una donna, perché non mi è richiesto alcuno sforzo, lo sono e basta. E se non sei fiera di queste caratteristiche non puoi nemmeno provarne vergogna, che è il lato opposto della fierezza. Oltretutto sono andata via dall’Iran a 14 anni: se fossi stata più adulta sarebbe stato più difficile lasciarmi alle spalle il mio Paese.

In che modo Woman, life, freedom è diverso dai movimenti di protesta del passato?

Quella incorso oggi in Iran è la prima rivoluzione femminista al mondo, perché è molto sostenuta anche dagli uomini. È anche la prima rivoluzione all’interno di un Paese islamico in cui la gente vuole uno Stato laico, il che la differenzia dalla Primavera araba in cui i ribelli cercavano la loro libertà all’interno della religione, tant’è e vero che in Tunisia e in Egitto i ribelli hanno poi votato per i Fratelli musulmani. In Iran invece la gente sta dicendo basta, non vogliamo più la dominazione religiosa, chi è credente può esserlo nel suo privato. Nella vita ci sono due grandi domande, la prima è: “Perché sono nato?”, e la seconda è: “Qual è il senso della mia esistenza?” E le risposte che la religione dà alla prima domanda è la favola di Adamo ed Eva, alla seconda è il fanatismo. Da una prospettiva filosofica non sono risposte accettabili.

La protesta sta coinvolgendo molte giovani donne. Crede che riusciranno a portare a un cambiamento?

Assolutamente, perché ogni rivoluzione per avere successo deve essere culturale, altrimenti non c’è cambiamento duraturo. Basta guardare quello che è successo in Afghanistan: con l’arrivo degli americani, qualche bomba e qualche distributore di Coca cola, si è creduto che fosse arrivata la democrazia. Ma appena gli americani se ne sono andati i talebani sono tornati al potere dopo appena una settimana, come se non fosse successo niente, e adesso le ragazze possono andare a scuola solo fino ai sei anni per imparare a leggere e scrivere, poi basta. E nessun uomo afgano ha alzato la voce per difenderle. In Egitto c’è stata una rivoluzione, ma ora è di nuovo è un regime militare a comandare. In Iran invece Woman, life, freedom è il risultato di 40 anni di proteste e di crescita.

Marjane Satrapi

(Rahi Rezvani)Inoltre c’è una grande partecipazione femminile.

Perché il riconoscimento dei diritti delle donne è la base della cultura democratica. Se non si riconoscono i diritti delle donne che sono la metà della popolazione, che cosa succederà ai diritti delle minoranze, degli omosessuali, o di chiunque sia diverso da te? Se si pensa che metà della società valga meno dell’altra metà, se si pensa che una donna sia buona solo per dare agli uomini piacere e figli, il risultato è una forma di apartheid. Per fortuna la generazione di giovani che oggi combattono per i diritti civili in Iran non è stata traumatizzata come la mia dalle guerre e dalla rivoluzione islamica.

E le nuove generazioni sono anche più istruite.

È così, attraverso Internet oggi i giovani in Iran hanno accesso ad ogni tipo di informazione, mentre io ricordo ancora quando compravo i film di nascosto da un tipo che nascondeva i vhs nella valigia, come se spacciasse cocaina. E io vengo da una famiglia medioborghese, la gente povera aveva ancora meno accesso. Quando ero giovane io le risposte alle nostre domande arrivavano solo dai genitori o dai nonni, che perpetuavano la tradizione. Le nuove generazioni invece scambiano opinioni con i coetanei e formano da soli le proprie idee: pensiamo a Greta Thunberg, leader del movimento ecologista. E la società ne ha paura. Ma una società che ha paura dei suoi giovani è una società che ha paura del suo futuro.

Lei ha detto che ogni essere umano tende alla libertà.

Certo, perché siamo animali selvatici, ed è nella nostra natura essere liberi. È il tema del mio ultimo film, Dear Paris, che si chiede: dato che siamo tutti destinati a morire, perché dobbiamo limitare la vita altrui, ingenerando nel prossimo frustrazione e paura? Più la gente è frustrata e impaurita, più è facile comandarla: è il principio alla base delle religioni che negano tutti i piaceri della vita, perché se sei frustrato in questa vita hai bisogno di aspirare a un paradiso in cui ti aspettano 72 vergini, o le suore sposeranno Gesù. Negli anni Settanta la gente non aveva paura del futuro, c’era lavoro per tutti, ci si poteva comprare una casa. Quando non hai paura del futuro non hai bisogno di un dio, fai le tue esperienze e ti formi le tue idee. La libertà genera indipendenza e pensiero individuale, e se fai lo sforzo di capire le cose non puoi essere controllato: la conoscenza è potere, e la mancanza di conoscenza è paura che ci trasforma in codardi e ci manda in pappa il cervello in pappa.

Vede molta paura in giro oggi?

Ogni volta che la società cambia, la gente deve trovare un colpevole, ed è sempre lo straniero, il diverso. La prima guerra mondiale, in seguito alla rivoluzione industriale dove la gente aveva perso potere, aveva molto a che fare con la xenofobia. Ma nel secolo scorso molti erano ancora analfabeti e non avevano consapevolezza dei loro diritti, dunque hanno permesso che certe cose succedessero. Ma ora in Europa anche se non sei andato a scuola sai chi era Franco, chi è Salvini, che cos’è il fascismo e quali cose orribili ha commesso: eppure c’è chi ancora vota questa gente, e non ha più scusanti. Guardi ciò che sta succedendo oggi in Europa: tutto nasce da quella paura che può cambiarti la chimica del cervello e farti smettere di pensare: sai ciò che è successo in passato, sai a che conseguenze ha portato, eppure hai così tanta paura che credi che votando questa gente le cose miglioreranno. E ovviamente non succederà.

Marjane Satrapi

(Rahi Rezvani)Riesce a trovare il lato umoristico anche delle situazioni più tragiche. Che ruolo ha per lei l’umorismo?

Tutti piangiamo per gli stessi motivi: un amante che ti lascia, un genitore che muore, un figlio che si ammala. Ma non ridiamo per gli stessi motivi, perché la risata è qualcosa di estremamente astratto, e l’astrazione ha a che fare con l’intelletto. Solo quando ridi insieme a qualcuno puoi davvero dire di capirlo davvero, dunque per me l’umorismo è la forma più alta di comprensione dell’altro. La vita è troppo triste per non riderne, perché sappiamo tutti di dover morire: se fossimo vermi, gatti o serpenti non ne avremmo coscienza, ma noi esseri umani ce l’abbiamo, e vogliamo trovare un senso alla nostra esistenza, sapere da dove veniamo e dove siamo diretti, le grandi questioni filosofiche per le quali in realtà nessuno ci ha dato la risposta definitiva. E questo è così terribile che o ci spariamo, o ne ridiamo. Inoltre il senso dell’umorismo è un segno di intelligenza: chi ne è privo è semplicemente stupido.

Ha detto che la sua vita è una ricerca costante, e che le piace il caos.

L’universo è stato creato dal caos, e noi passiamo la vita a cercare una logica nel caos del mondo. È per questo che amo tanto la matematica, che ho studiato prima di dedicarmi all’attività artistica, perché trova la logica nel caos, così come il mio lavoro creativo si sforza di capire il mondo che mi circonda attraverso le storie.

Quale sarà il suo prossimo progetto?

Sono solo alle fasi iniziali di un film che voglio girare con Golshifeth Farahani e Zar Amir Ebrahimi (le due più celebri attrici iraniane espatriate in Francia, ndr). Finora l’occidente ci ha messe sotto al microscopio, ci hanno detto chi siamo e perché facciamo le cose. Dunque ho proposto a entrambe: è ora di dire noi al resto del mondo come lo vediamo. Non avete idea di quanti pregiudizi ci sono nei nostri confronti da parte di gente che non capisce il Paese dal quale veniamo, che non è facile come l’America. C’è davvero chi vuole spiegarci quello che sta succedendo in Iran senza esserci mai stato. E dobbiamo continuamente giustificare la nostra esistenza. Spesso qualcuno inizia il discorso con: “Tu, in quanto donna mussulmana…”. Ma io sono atea! Perché danno per scontato che io sia una certa cosa? Vogliono mettermi in un cubo, ma io non sono quello che immaginano. E non ho alcun istinto materno, mai avuto: del resto l’istinto materno è un’invenzione del 19esimo secolo perché nel 18esimo le donne hanno cominciato a pensare per sé e a scriverne, perciò nel secolo successivo hanno tirato fuori quel coniglio dal cilindro. Dunque voglio girare una commedia per raccontare insieme a Golshifeth e Zar le cose che ci danno fastidio: è arrivato il momento di mettere voi sotto la lente di ingrandimento!