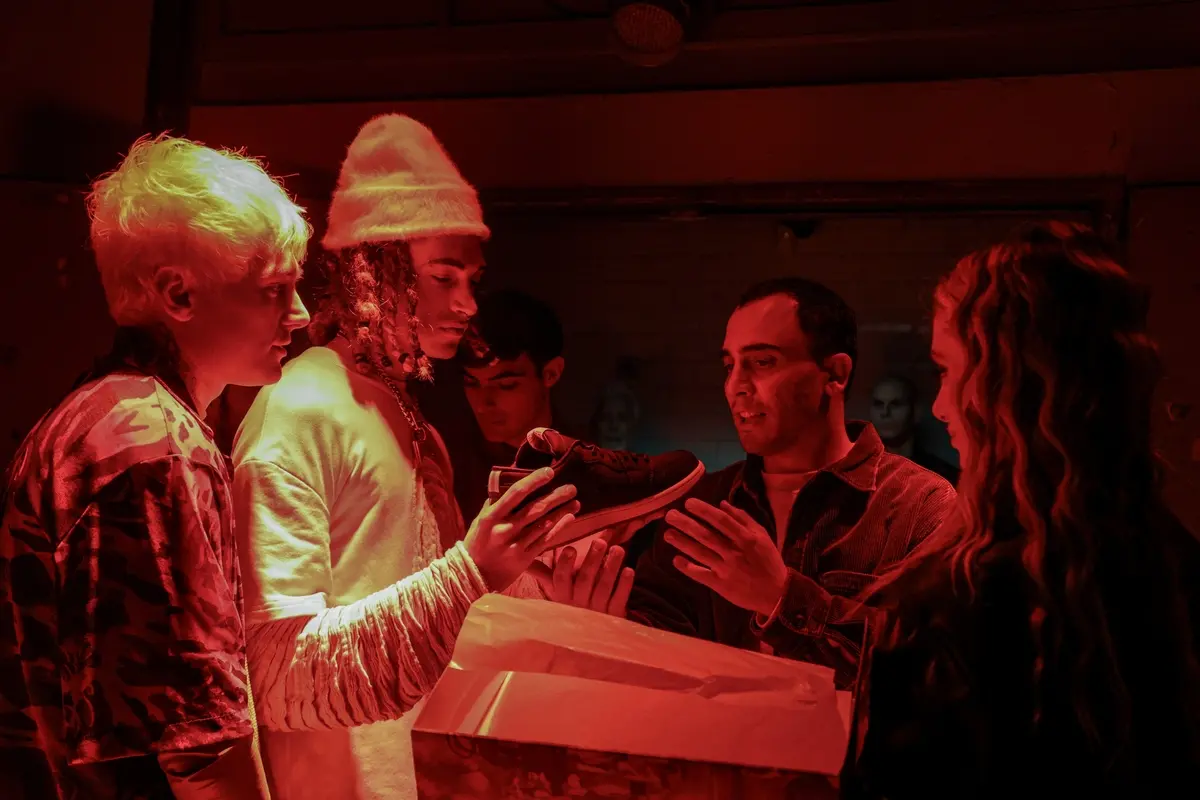

PHOTO

Luigi Di Capua e Simone Liberati sul set di Holy Shoes

“Le scarpe sono lo specchio dell’anima”: è una delle battute più citate dei The Pills, dall’episodio Il buio oltre le Hogan. Più di dieci anni dopo, Luigi Di Capua – un terzo di quel collettivo che ha contribuito a definire l’umorismo dei millennials – lo pensa ancora: “Dicono tutto di te, di come vuoi apparire, cosa vuoi raccontare”. Le scarpe sono al centro di Holy Shoes, che segna il suo debutto da regista, storia corale di quattro personaggi che si sfiorano sotto le nubi di Roma: Filippetto, ragazzino di periferia; Bibbolino, rampollo altoborghese; Mei, adolescente cinese: Luciana, signora di mezz’età. Tutti dominati da un’ossessione che diventa il simbolo del loro desiderio. Presentato Fuori Concorso al 41° Torino Film Festival, scritto dal regista con Alessandro Ottaviani e interpretato da Carla Signoris, Simone Liberati, Isabella Briganti, Denise Capezza e Ludovica Nasti, sarà in sala dal 4 luglio in sala con Academy Two.

Perché le scarpe?

Mi piacciono gli oggetti che raccontano storie. Una volta sentii uno spacciatore che spiegava il motivo della sua attività: voleva comprare un paio di Jimmy Choo alla moglie. Mi affascina riflettere su questa necessità tribale di rivendicare una gerarchia attraverso gli oggetti. Gerarchia finta, ovviamente.

Da dove arrivano le quattro storie?

Tutto nasce da Filippetto. Accarezzavo l’idea di un racconto semplice, essenziale, dritto: un ragazzino fa un percorso per ottenere qualcosa. C’è un ricordo di Sotto il sole di Roma di Renato Castellani, con il furto delle scarpe e il bagno alla marrana. Poi, col tempo (il film ha richiesto quattro anni di lavoro, ndr), si è un po’ scurito. E non me l’aspettavo.

Come mai?

È la magia e la condanna del cinema: l’esperienza personale può influenzare il lavoro. In fondo è l’arte più imponderabile e meno controllabile: devi mettere insieme immaginazione e realtà, seguire il flusso delle onde, risolvere problemi che non avevi considerato.

Drefgold, Simone Liberati e Denise Capezza sul set di Holy Shoes

(Azzurra Primavera)C’è il cinema nella tua formazione?

Ci sono arrivato tardi. Ho cominciato ad amare i film verso i diciotto anni: cercavo emozioni estreme, mondi lontani dalla realtà. Per vedere un freak dovevi cercare i film di Harmony Korine e Larry Clark, non avevi Instagram.

E le altre storie come nascono?

La storia di Mei è in parte vera, si ispira a quella di un ragazzo di Londra che ha venduto repliche perfette di scarpe celebri: in un’estate ha guadagnato due milioni di sterline. Bibbolino, invece, è il tipico rampollo romano, una figura tragica che mi interessa moltissimo.

Perché?

A Roma si è ricchi senza meriti: si è ricchi perché si è figli di ricchi. Negli anni Sessanta c’era la figura dell’arricchito che aspira al salto sociale, oggi invece c’è il salto nel vuoto: più della coscienza può il desiderio, quindi l’ossessione. Come Luciana, che è l’unica a ritrovarsi con una scarpa diversa dagli altri tre protagonisti.

La “scarpa del desiderio” è la fantomatica Typo3.

All’origine c’è la Balenciaga Triple S ma era chiaro che nessun brand avrebbe accettato di comparire in un film del genere. Creando ex novo una scarpa ci siamo distaccati dal realismo: l’assenza di lacci, per esempio, la rende atemporale. È diventata un monolite.

Hai un’ossessione per le scarpe?

Più che altro un rapporto che arriva da lontano. Sono nato in periferia, a Cinecittà Est, vengo da una famiglia cattocomunista: a tredici anni volevo le Squalo, costavano 300.000 lire e a casa erano viste come il diavolo: rappresentavano il capitalismo e il consumismo. Mi piaceva giocare a basket, allora chiesi a mio padre un paio di Air Jordan: lui rimase talmente stupito che si arrabbiò con una mia cugina perché sosteneva mi avesse influenzato.

Ed era vero?

Ma no, ero solo piccolo. Però oggi penso che, forse, quelle motivazioni avevano un fondamento. Mi ricordo quando, fuori scuola, a un ragazzino rubarono un paio di scarpe molto ambite. Un gesto umiliante, mi è rimasto così impresso che l’ho voluto inserire nel film. Il moralismo di mio padre era un atto politico per rivendicare un’identità ma rappresentava anche un mondo che stava finendo.

Cosa rimane oggi?

Dopo il G8 di Genova, la battaglia no-global non ha saputo rinnovarsi in tempo per combattere il cinismo in ascesa. Vengo dal punk, credo che la musica debba essere strumento di combattimento. Ora, a me sta bene che si racconti la fascinazione per la frivolezza, ma sono insofferente alle culture rap e trap che esprimono una società superficiale e schiavizzata. Qualcuno che si opponga ci vuole.

Carla Signoris e Roberto De Francesco in Holy Shoes

(Azzurra Primavera)La musica ha un ruolo importante anche qui.

Con Federico Bisozzi abbiamo cercato un livello interiore per allacciarci alla sacralità tramite tonalità astratte, alte, non materiche. Come se osservassimo le storie da sopra: non accompagnare le emozioni ma osservare le anime in pena.

Che arrivano dalla periferia, dall’élite, da una comunità di immigrati, dalla piccola borghesia: è un film sulle scarpe o su Roma?

Toccare quattro ceti era fondamentale, sia per rafforzare l’aspetto corale sia per raccontare tutte le facce della metropoli. Sono stanco di vederla narrata esclusivamente borghese o esclusivamente criminale, non sopporto sia quando è messa sempre in primo piano sia quando viene addirittura nascosta.

Che città ne esce?

Roma è fatta di microcosmi, è una città-mondo. Somiglia un po’ a Città del Messico: una cloaca a cielo aperto, indifferente ai drammi individuali.

E il cinema messicano ti ha influenzato?

La Trilogia sulla morte di Alejandro González Iñárritu e Guillermo Arriaga mi ha aiutato ad avere una visione globale delle varie storie. Mi piace quella capacità di unire destini singoli nella coralità, indagare le connessioni tra le vite umane e gli elementi esistenziali. Arriaga è viscerale, morboso, schiaccia i drammi: più sono vicini i personaggi e più c’è conflitto. Di Iñárritu, poi, amo Birdman, il suo vero 8 ½, altro che Bardo.

Una commedia: è da lì che vieni.

Holy Shoes nasce dalla voglia di tirare fuori qualcosa di più tragico rispetto all’universo The Pills. Le cose che amo di più sono quelle che uniscono leggerezza e pesantezza. Uno della nostra generazione che sa tenerle bene in equilibrio è Pietro Castellitto: adoro la sua grande libertà. Non si capisce perché dei giganti come Coppola, Scorsese, Lucas e Spielberg possano volersi bene e sostenersi pubblicamente mentre noi italiani siamo così timidi a fare i nomi dei colleghi che stimiamo.