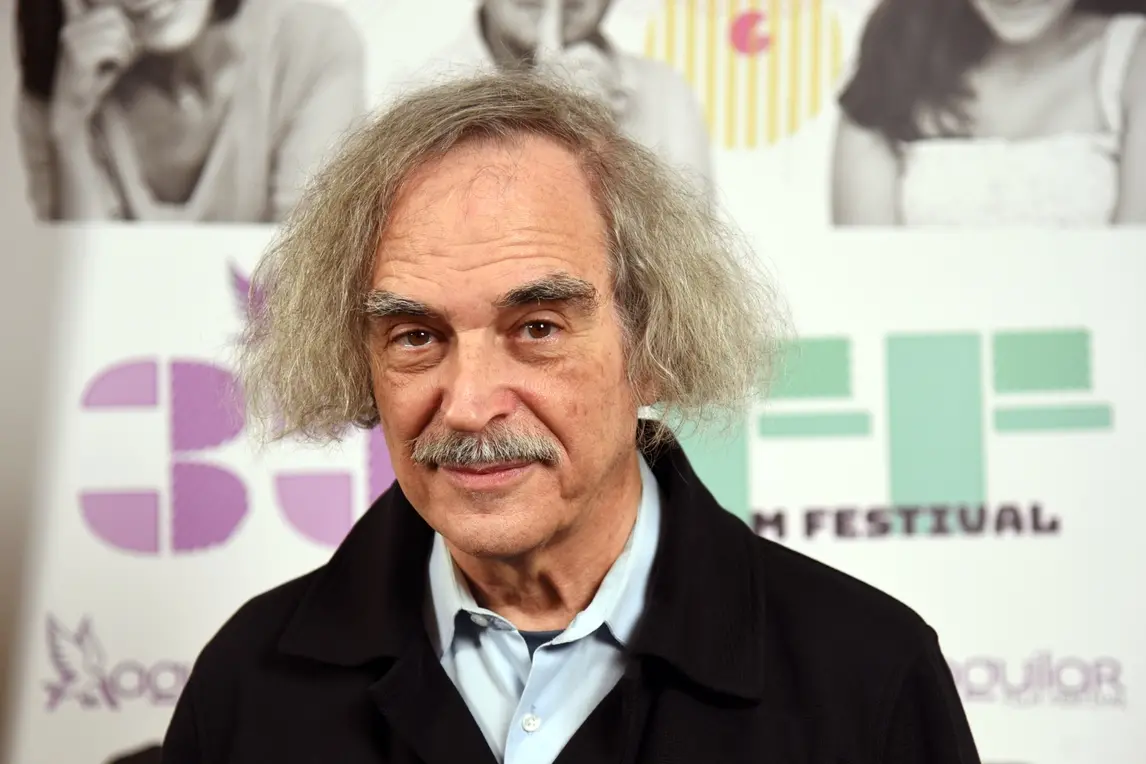

PHOTO

Eugene Green

Quattordici film, otto romanzi, e altrettanti volumi di saggi e poesie: il mondo di Eugène Green è troppo vasto e stratificato per una semplice formula o categoria, ma se una certa austerità può inizialmente incutere timore e darci l’impressione di un universo immutabile, in dieci anni di frequentazione ho ritrovato sempre una trascinante qualità umana e intellettuale; una dedizione assoluta. Ne sono stato personalmente testimone durante la retrospettiva a lui dedicata nel 2019 a Roma, quando, incredibilmente, il pubblico delle prime proiezioni si allargava ogni sera di più, appassionandosi a questo cineasta così particolare. Per definirlo, potremmo servirci dello “stile trascendentale” delineato da Paul Schrader – e certo i suoi legami con Ozu e Bresson sono forti e dichiarati – ma ad una più attenta ricognizione troviamo nella sua opera i segni di un singolarissimo ed eccentrico punto di vista.

Ironia, rigore, misticismo: la prospettiva di un uomo barocco apparso come un fantasma alle soglie del 21° secolo. D’altra parte, la sua stessa biografia traccia il percorso di un giovane cavaliere errante, consacrato ad una personalissima quête identitaria. Nato nel 1947 in quella che lui definisce “Barbarie” (l’estesa macroregione nota come “Stati Uniti”), Green cresce a New York, formando il suo sguardo nel leggendario cinema della Bleecker Street, dove rimane folgorato dai grandi autori europei – Antonioni, Fellini e Bresson. Smentendo l’anagrafe, però, riconosce la sua reale venuta al mondo solo nel 1968, quando raggiunge l’Europa e dopo un periodo di peregrinazioni decide di trasferirsi a Parigi. Qui porta avanti i suoi studi in storia dell’arte, e sul Barocco, della cui tradizione teatrale diventa uno dei più attenti conoscitori, e si appropria del francese: strumento di pensiero, cultura ed espressione.

Eugène Green

Ogni linguaggio per lui contiene una diversa prospettiva del mondo, e da questa visione nasce forse il desiderio di conoscere quante più lingue possibile (italiano, portoghese, fino al basco); così come, di converso, anche il bisogno irriverente di allontanarsi e trasfigurare la sua non-lingua d’origine “barbarica”, l’inglese mercantilistico. Fare la Parola (titolo di un suo documentario sulla cultura basca) è un atto politico, di libertà, e sono note le sue traduzioni letterarie dei termini americani, così che nei suoi film e nei suoi romanzi può capitare di volare con “aereo facile” (easy jet), si apprende con stupore una notizia “molto fresca” (super cool!); o si partecipa alla vanità di qualche “coda di gallo” (cocktail). Una frastornata resistenza, contro l’aridità funzionale del linguaggio dominante.

Nel 1999, anno della morte di Bresson, superati i cinquant’anni ma con una costante energia adolescenziale, Eugène Green approda finalmente al cinema con Toutes les nuits, vincendo il premio Delluc come opera prima. Libera trasposizione de L’Educazione sentimentale di Flaubert, il film racconta la storia di Jules ed Henri, amici di infanzia, e delle loro sorti parallele e opposte lungo un ventennio di ricerca spirituale e presa di coscienza, attraversando gli anni della contestazione sessantottina che Green ha vissuto in prima persona.

Le Monde Vivant, il suo secondo film, uscito nel 2003 e presentato alla Quinzaine des réalisateurs di Cannes, è invece ispirato ai romanzi cortesi di Chrétien de Troyes, dove cavalieri erranti vestiti con jeans e accompagnati da un labrador/leone devono vedersela con un orco che non apparirà mai per intero, per evitare che due bambini rapiti nel bosco diventino la sua cena. Un’affascinante favola intrisa di spiritualità, simboli della tradizione cristiana e mitologia romanza, seguito nel 2004 da Le Pont des Arts, storia d’amore impossibile tra uno studente della Sorbona e una cantante di musica barocca, che finirà per suicidarsi dopo l’ennesima umiliazione del suo direttore d’orchestra: un film di parola, musica, fantasmi – e feroce satira di una certa élite culturale parigina.

A religiosa portuguesa

(Webphoto)Il 2009 è l’anno del magnifico La religieuse portugaise, che segue le peregrinazioni di Julie in una Lisbona assolata, alla ricerca di un amore che si compirà in una tensione mistica. Da allora, Green realizza ancora una decina di film, corti e lunghi, fino all’ultimo bellissimo Le mur des morts, presentato in Italia al festival di Torino, nel 2022. Il suo stile è essenziale, ironico e a tratti sconcertante: impossibile restare indifferenti.

Le convenzioni del fare cinema sembrano quasi ribaltate, e i personaggi dialogano tra di loro attraverso la camera, con uno sguardo in macchina che destabilizza, e coinvolge in un rapporto diretto con la materia, la presenza reale di un corpo: uno sguardo. Finestre, tagli di luce intensa, piedi, mani che si toccano, volti, silenzio: una frammentazione densa e una grande dolcezza. Ogni inquadratura ci parla con la vicinanza e l’intensità che si riserva solo alle lettere più intime e alle conversazioni esaustive.

Gli attori parlano con uno stile impersonale, ma comunicano tra di loro e con noi, come se nel taglio inevitabile del campo/controcampo ci fossero le giunture proprie del mondo. Perché solo nella finzione risiede la verità più profonda. Ecco allora il capovolgimento spirituale: non un naturalismo estenuato e codificato ma una finzione semplice e netta, tesa a rivelare la realtà nascosta e profonda in cui siamo immersi. Ad un mondo contemporaneo ossessionato dalla risoluzione di ogni mistero, Green risponde che il velato, il paradossale, è intrinseco dell’esperienza umana.

La Sapienza

(Webphoto)È la prospettiva storica dell’uomo barocco, che nell’ossimoro può ancora riunire in un solo corpo la ragione e la spiritualità: l’unità dei grandi mistici, dei chiaroscuri, delle architetture di luce e del pensiero giansenista. Il sogno, la finzione, il rito, sono la pienezza di una realtà incompleta. Siamo lontani dalla Storia come linea retta: la sopravvivenza del pensiero Barocco riemerge nella nostra modernità e incide nuove prospettive.

Dietro gli amori impossibili dei suoi eroi inattuali, i fantasmi malinconici e la ricerca dell’assoluto c’è una gioia profonda, una fede tenace: il più freddo rigore formale che tende disperatamente al calore delle anime, al loro dolore così umano; all’esistenza di corpi nella luce – fissati nell’unica vera “materia viva” del cinema, la pellicola, reale e sensibile. Nel suo sconcertare, opposto ad ogni conformismo, ritroviamo il lascito più alto di Bresson e della sua etica intransigente: un cinema che non è mai rappresentazione della realtà né intrattenimento, ma pensiero, sensualità, esperienza.

La vita dell’uomo è sempre al centro di tutto, nel suo rapporto con l’altro e con un senso del Sacro che, per quanto classificato all’inverosimile, resterà inaccessibile, ma luminoso.