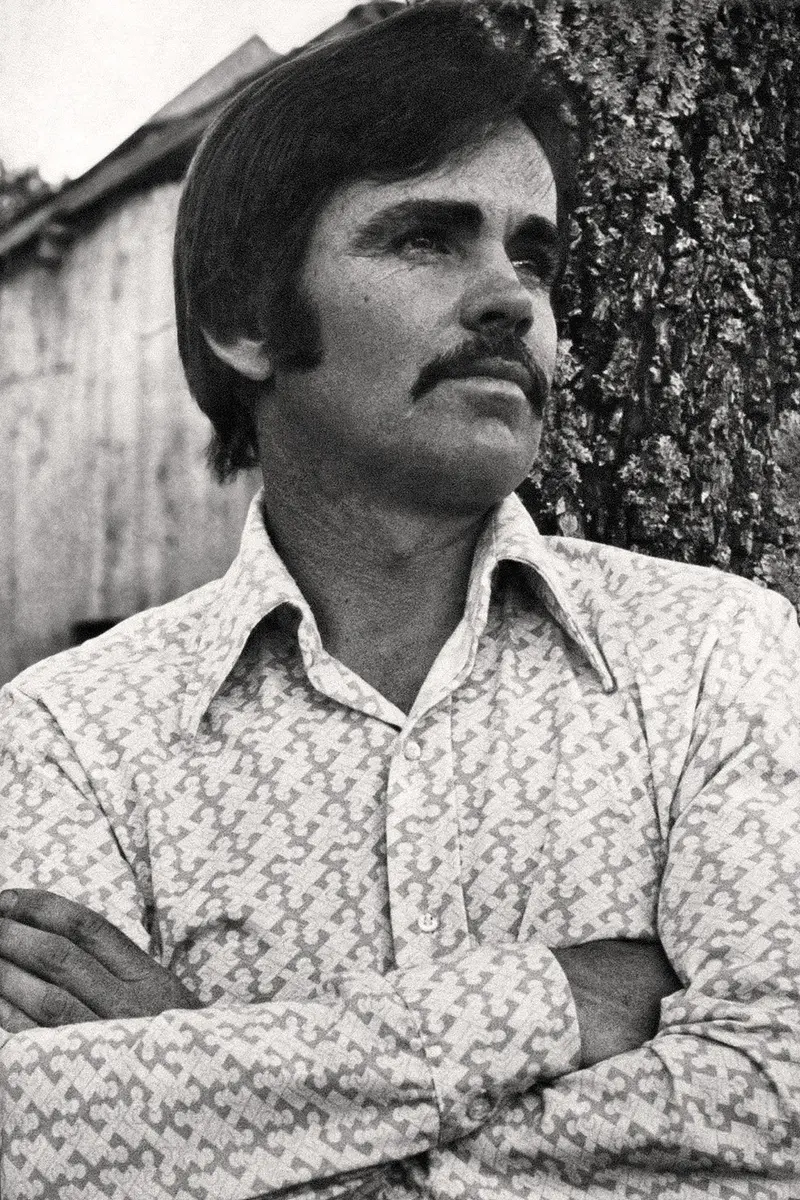

PHOTO

Cormac McCarthy, illustrazione di Adriana Vitto

Anni fa ho abitato per tre mesi a Taos, New Mexico, non lontano da Santa Fe, in automobile meno di un’ora, e dalla frazione appena fuori Santa Fe dove negli ultimi anni della sua vita ha abitato Cormac McCarthy. Il posto si chiama Tesuque, dal nome del vicino pueblo (uno dei villaggi storicamente e tuttora abitati dai nativi americani). Lungo la strada che da Santa Fe porta a Taos, e viceversa, riconosci la zona da una grande roccia a forma di cammello, conosciuta appunto come Camel Rock. Tesuque è un sobborgo residenziale, fatto di ville e ranch isolati nella loro privacy, con schierati lungo una sola strada un ufficio postale, un diner, una scuola elementare e poco altro. Due volte la settimana andavo in auto a Santa Fe a fare ricerche per un libro a cui lavoravo su Georgia O’Keeffe, e ricordo che quando andavo o tornavo facevo sempre una rapida sosta lì, all’ufficio postale o al diner di Tesuque, sperando a un certo punto di incontrare McCarthy. Se fosse successo non gli avrei detto nulla, non avrei chiesto l’autografo, nemmeno lo avrei nemmeno fermato, mi sarei accontentata di sapere che per quei pochi minuti eravamo stati nello stesso momento nello stesso posto. Non è successo ma ricordo con affetto quelle soste, tentativi maldestri di accorciare la distanza tra letteratura e vita che poco hanno a che fare con il culto della celebrità e che nascono piuttosto dal desiderio di prolungare il più possibile il tempo trascorso in quella che in un ipotetico multiverso è la dimensione dei libri. Mi piaceva l’idea di spedire lettere e pacchetti dal suo stesso ufficio postale o di mangiare un burrito o un’insalata a quello che forse ogni tanto era il suo tavolo. Mi sedevo lì e lavoravo di immaginazione. E mi bastava.

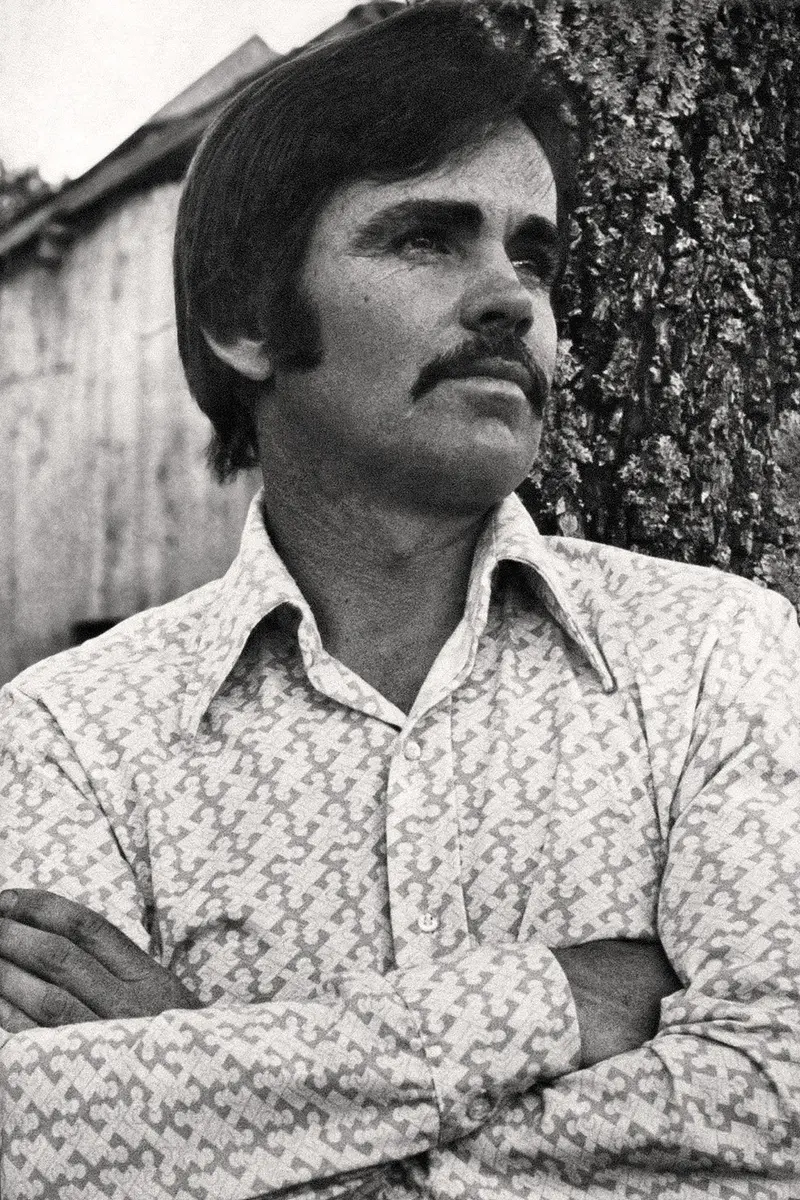

Cormac McCarthy

Per quanto allettante sia l’impresa, ricostruire anche solo un semplice elenco di tutte le case dove ha abitato Cormac McCarthy è un’impresa tendenzialmente impossibile. Quantomeno se si vuole fare un lavoro fatto bene, elencandole e descrivendole tutte. Procedendo invece per approssimazione è possibile citarne alcune, a occhio le più interessanti, a partire dall’ultima, la casa di Tesuque. A descriverla per sommi capi è la rivista Vanity Fair in una delle rare interviste rilasciate da McCarthy negli anni duemila, l’1 agosto del 2005 per l’esattezza, a intervistarlo è Richard B. Woodward, nell’articolo viene precisato che non rilasciava interviste da tredici anni. McCarthy riceve Woodward a casa, che viene descritta come una delle tipiche case del New Mexico in adobe (mattoni di terra seccata al sole), su due piani, con Ali MacGraw e altre celebrità del cinema come vicini. In cortile ci sono SUV, pickup, giocattoli del secondo figlio, John, e una installazione a forma di gigantesco nido realizzata dalla moglie dell’epoca, la sua terza, Jennifer Winkey. Il soggiorno e il seminterrato ospitano più che altro libri, a migliaia, molti dei quali posseduti da tempo e in assenza di una casa sufficientemente grande, conservati dentro scatoloni o magazzini. Andando a ritroso e in ordine sparso, a El Paso, Texas, McCarthy ha abitato in un piccolo cottage su Coffin Street (via Bara), vicino a un centro commerciale, secondo Robert Draper del Texas Monthly, “una struttura in stile palesemente andaluso in pietra imbiancata con grate di ferro nero sopra le finestre”.

The Road

Ma gran parte dei romanzi che ha scritto e ambientato a El Paso li ha scritti nella camera numero 108 del Gardner Hotel, al 311 della E Franklin Avenue. Nella lobby dell’albergo c’è una targa con foto che lo ricorda. Andando ulteriormente a ritroso, a Knoxville, Tennessee, c’era la casa dove ha vissuto da bambino con la sua famiglia, che da Rhode Island si è trasferita lì quando McCarthy aveva quattro anni, al 5501 di Markin Mill Pike, un edificio su due piani con dieci stanze e due bagni. Nel 2009 è stato completamente distrutto da un incendio. Non lontano da Knoxville, a Rockford, c’è la casa dove è andato a vivere con la prima moglie, la ballerina e cantante inglese Anne DeLisle, di ritorno dall’Europa. “Pagavamo 50 dollari al mese, era un piccolo allevamento di maiali, davvero scandaloso”, ha raccontato in seguito DeLisle. Da lì, negli anni settanta, si sono trasferiti in una stalla a Louisville, sempre Tennessee che con le loro mani hanno rimesso a nuovo trasformandola in casa e rimediando mattoni, pietre e altri materiali dalla vicina casa appena demolita di James Agee. Una decina di anni dopo, McCarthy è tornato a Knoxville per ultimare Meridiano di sangue, prendendo in affitto una stanza di un motel su Kingston Pike, non lontano da dove aveva abitato da bambino. Così le case.

Non è un paese per vecchi

Essendo stato McCarthy un mio contemporaneo è uno di quegli autori che ho letto in tempo reale, un libro dopo l’altro, tutti quanti, quando uscivano in originale o subito dopo in traduzione italiana. Era vivo ma era già un classico, su questo non c’erano dubbi. Leggerlo era come leggere Dostoevskij o William Faulkner, con il privilegio che lui era ancora tra noi, tra i vivi, più grande di me ma più o meno dell’età di mio padre, e dunque a una distanza accessibile, colmabile, comprensibile, anche facile. E di fatto, dopo averli letti, i suoi libri li passavo a mio padre, che li amava tanto quanto li amavo io, anche se forse per ragioni diverse, non lo so con certezza perché non ne abbiamo mai parlato. Ci limitavamo all’essenziale: Ti lascio questo libro, leggilo, è bello; Grazie del libro, l’ho letto in un paio di giorni (la velocità con cui leggeva i libri mio padre era l’indicatore certo del grado di apprezzamento, se un libro gli piaceva non c’era modo di distrarlo e in pochi giorni, o anche in un pomeriggio, lo finiva).

Così, all’indomani della morte di Cormac McCarthy, continuo a ragionare sul privilegio dell’essere vivi contemporaneamente, Roma, Italia, o Santa Fe, New Mexico, che sia. Alla notizia della sua morte, Stephen King ha scritto su Twitter: “Cormac McCarthy, forse il più grande romanziere americano della mia epoca, è morto a 89 anni. Ha avuto una vita lunga e ha scritto parecchi libri, ma piango comunque la sua scomparsa”. Aggiungerei: è morto da pochi giorni, e già ci manca.

Lo scorso settembre, il New York Times ha pubblicato la notizia del ritrovamento di vecchie interviste rilasciate da McCarthy a inizio carriera, per l’esattezza tra il 1968 e il 1980. Risalgono a prima del Pulitzer (nel 2007, con La strada) e del National Book Award (nel 1992, con Cavalli selvaggi) e dei vari adattamenti cinematografici dei suoi romanzi. Nelle interviste parla della scrittura, dice che ogni tanto ama scrivere a letto, che porta con sé libri e macchina da scrivere, e passa anche un paio di giorni così, sdraiato a fare lo scrittore. Agli aspiranti scrittori consiglia una sola cosa, ovvero “leggere”. Ad accompagnare l’articolo erano le immagini di tre ritagli di giornali con foto in bianco e nero. In uno c’è un giovane Cormac McCarthy seduto alla scrivania di una delle case dove ha vissuto in Tennessee, è il 26 febbraio del 1971. In un’altra è con la moglie dell’epoca, Anne DeLisle, lei gli versa da bere, sembrerebbe del tè, è il 7 ottobre del 1968. La terza è un montaggio di tre foto accompagnate da tre frasi estrapolate dall’intervista: “A nessuna persona sana di mente verrebbe in mente di sedersi a scrivere un romanzo”; “Da qui non esce niente a meno che non sia il meglio che riesca a fare”; “Scrivo perché ho scoperto di non essere particolarmente bravo in nient’altro”. L’intervista è del Lexington Herald-Leader, è il 2 marzo del 1975. Nelle tre foto sorride. In più di una intervista ha dichiarato che il suo libro preferito è Moby Dick.

Mentre scrivo questo sento James Franco. Siamo amici, amiamo gli stessi libri e scrittori, ha scritto e diretto un film da Figlio di Dio di McCarthy, ama Cormac McCarthy anche più di me, quando parliamo di film o libri amplifica la mia visione delle cose, o comunque le mette in una prospettiva differente e spesso più interessante della mia. È per questo che mi viene in mente di sentirlo. Così mi dice che dei suoi libri preferisce i primi, Figlio di Dio e Il buio fuori, o comunque quelli fino a Meridiano di sangue. È la capacità di McCarthy di empatizzare e di farti empatizzare con i casi disperati (il necrofilo, serial killer e stupratore di Figlio di Dio) che lo commuove, e ha anche ragione. Provare empatia per un padre che cerca in tutti i modi di proteggere il suo bambino dalla fine del mondo è più facile, probabilmente una scorciatoia, anche se persevero nel dire che La strada è il mio libro di McCarthy preferito. Una questione di dialoghi forse, i dialoghi tra padre e figlio, o forse è la visione apocalittica della vita. O entrambe le cose, la possibilità stessa che dialoghi del genere e un mondo al capolinea convivano nella stessa pagina. James mi dice che quando lavorava a Figlio di Dio ha sentito McCarthy un paio di volte al telefono. “La linea fissa”, precisa, non so se per evidenziare il fatto che magari McCarthy non possedesse un cellulare o perché altro. A un certo punto gli ha domandato: “Probabilmente mi chiederanno perché ho diretto un film su un necrofilo, per cui mi chiedo: perché hai scritto Figlio di Dio?” McCarthy ha risposto: “Non lo so, James, forse per qualche ragione idiota…”

In una delle prime interviste recentemente ritrovate (Kingsport Times-News, Tennessee, 16 dicembre 1973, l’intervista è di Martha Byrd), McCarthy viene interrogato sulla creatività. Per spiegare cosa sia la creatività racconta un episodio accaduto quando viveva in Spagna. Lì aveva un amico scrittore, “un anima gemella, un pazzo”. L’amico era in un bar e altri amici gli avevano chiesto da dov’è che gli vengono le idee. Mentre ne discutevano, l’amico era l’unico a seguire una scena che accadeva nel frattempo dentro il locale: un nano si era arrampicato sul bancone del bar e sistematicamente svuotava delle ultime gocce di birra rimaste i boccali abbandonati. Poi aggiunge: “È come il jazz. Creano mentre suonano, e forse può capirlo solo chi lo sa fare”. Vero. Un paio di anni dopo, in un’altra intervista (Lexington Herald-Leader, Kentucky, 2 marzo 1975, l’intervista è di Mary Buckner) McCarthy dice che più strana è la gente più gli risulta interessante. Questa volta la domanda da dov’è che gli vengono le idee viene fatta a lui. Risponde: “Dalla gente. La creatività in sé non è un’idea, ma è quello che ci fai con quell’idea”. Poi cita Joyce: “Non è meraviglioso quello che riesco a fare con le cose più semplici?”. Sì.

Se cerchi Cormac McCarthy su YouTube trovi una piccola serie di interviste che include una conversazione tra lui, il fisico Lawrence Krauss e Werner Herzog avvenuta l’8 aprile del 2011 e trasmessa dalla NPR, la radio pubblica americana. Il video che l’accompagna è un pittoresco collage di brevi filmati di animali che includono un corvo e un gruppetto di orsi (scelti, immagino, più pensando a Herzog che a McCarthy o a Krauss) e altre immagini della natura in senso vario. I tre vengono interrogati sulla relazione tra arte e scienza. Quello che dice McCarthy, che all’epoca frequentava già da un dozzina di anni il Santa Fe Institute e uno dei suoi fondatori, il Nobel per la Fisica Murray Gell-Mann, è che sostanzialmente preferisce la scienza all’arte, e che ha più senso premiare gli scienziati che gli artisti, perché nella scienza c’è più oggettività, i risultati sono tangibili e universali, mentre l’arte è sempre relativa. Nel 2019, alla scomparsa dell’amico fisico Gell-Mann, McCarthy ha dichiarato: “Sapeva più cose su più cose di chiunque abbia mai incontrato… perdere Murray è come perdere l’Enciclopedia Britannica”. Se cerchi Cormac McCarthy su Wikipedia, nel paragrafo “Personal life” c’è scritto: “Nel 2016 ha circolato una bufala su Twitter in cui veniva dichiarato che McCarthy era morto, con USA Today che ha persino riportato la notizia. Il Los Angeles Times ha reagito alla bufala titolando: ‘Cormac McCarthy non è morto. È troppo duro per morire’”. Il che per certi versi è ancora vero.