PHOTO

Bradley Cooper in Maestro

Con mirabile sintesi, Alessandro Baricco ha così sintetizzato il concetto di narrazione: “Prendi la realtà, togli i fatti: quello che resta è la narrazione”. La narrazione non riguarda solo l’atto del narrare e non c’entra niente con la narrativa: consiste in quella forma di comunicazione che, tramite una serie di argomenti persuasivi, ha l’obiettivo di conquistare consensi, valorizzando o enfatizzando i valori di qualcosa o qualcuno. La politica contemporanea, che vive in una campagna elettorale permanente, è fatta prevalentemente di narrazione, il che non è di per sé un dramma: lo diventa quando, anziché contribuire a riflettere una visione, diventa l’unico strumento di propaganda.

Come abbiamo detto più volte, quella per gli Oscar è in tutto e per tutto una campagna elettorale. La politica esiste anche qui: il sentimento democratico è storicamente predominante (benché i repubblicani di Hollywood siano moltissimi), l’attenzione alle minoranze è sempre più frequente, ma più delle appartenenze partitiche contano le affiliazioni agli Studios e alle agenzie.

Vincere un Oscar offre molti vantaggi. Certo, c’è il prestigio: è il riconoscimento cinematografico più importante del mondo (occidentale) e il riferimento per definire l’eccellenza tout court (“l’Oscar della moda (o di qualsiasi arte o disciplina)”, “meriterebbe l’Oscar”, “una prova da Oscar”: qualcosa di simile capita solo al Nobel), corona una carriera e celebra un talento. Ma un Oscar non dà solo un posto nell’albo d’oro: visibilità mediatica, incrementi al botteghino, maggiore potere contrattuale, cachet ricchi, più offerte e, di riflesso, possibilità di selezionare lavori. Ma c’è anche un altro aspetto: ha a che fare con la gloria e l’ossessione.

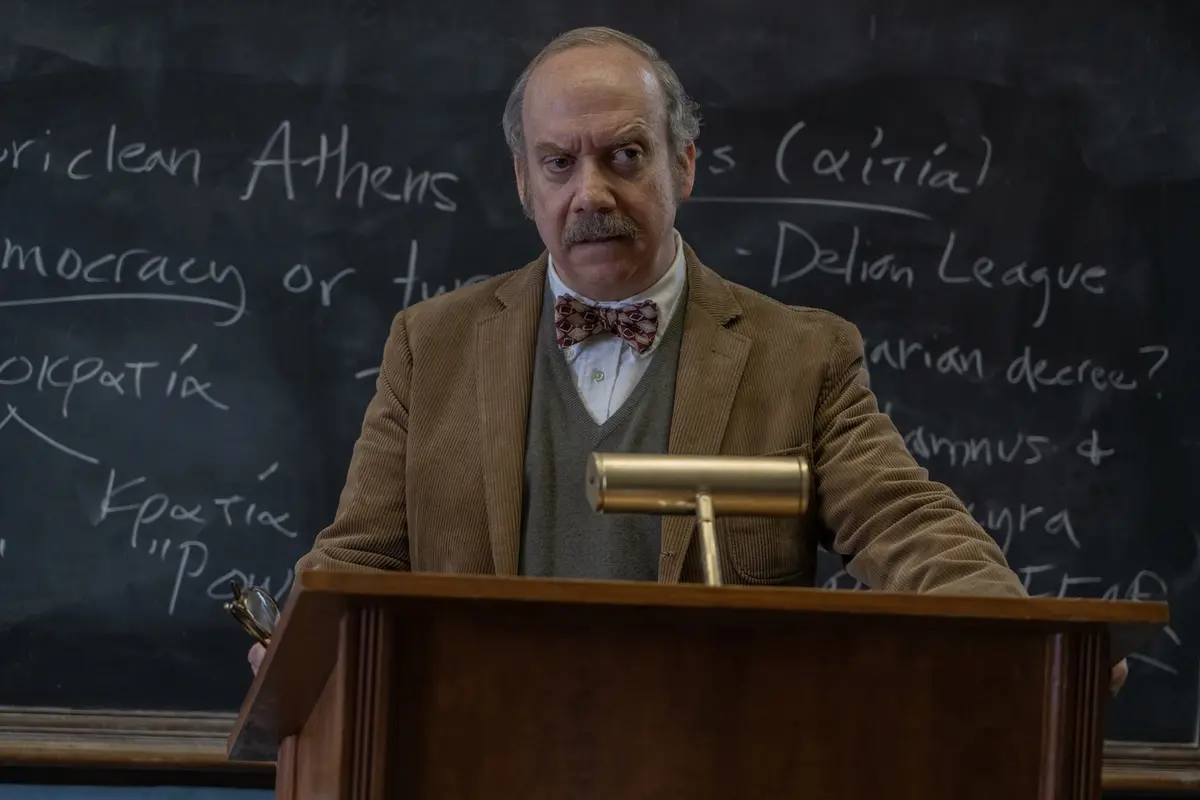

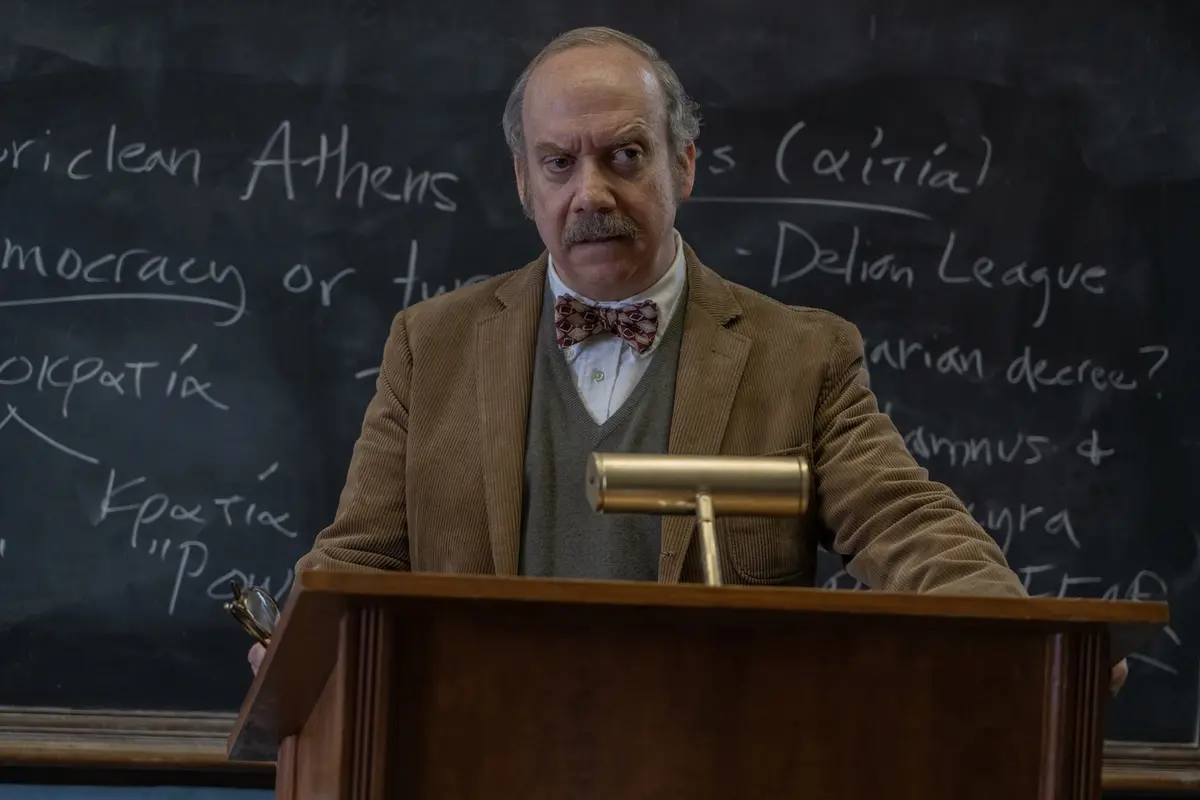

il caso “maestro”

In un bellissimo articolo scritto per The New Yorker, Michael Schulman, autore del libro Oscar Wars: A History of Hollywood in Gold, Sweat, and Tears, si concentra proprio sul tema delle narrazioni da Oscar. Lo scorso 14 febbraio – racconta Schulman – Bradley Cooper è salito sul palco del David Geffen Hall del Lincoln Center per presentare Yannick Nézet-Séguin, direttore d'orchestra che ha fatto da consulente per Maestro, il biopic su Leonard Bernstein. Nézet-Séguin ha prima diretto la New York Philharmonic in una selezione musicale tratta dal film e poi ha dialogato con l'attore e regista e Carey Mulligan, entrambi candidati all'Oscar. La conversazione aveva l'obiettivo di spiegare la relazione profonda tra il divo e i musicisti: “Ho lavorato con loro cinque volte a settimana per quattro anni” ha rivelato Cooper. In platea c'erano persone come Candice Bergen, Spike Lee ed Ellen Burstyn: tutti membri (autorevoli e anziani) dell'Academy, di solito i più attenti alle grandi trasformazioni mimetiche.

Nel frattempo, Cooper si fa fotografare da James Nachtwey sulla copertina del New York Times Magazine, immerso nel torrente gelido in cui ama meditare. È nel pieno della sua campagna elettorale, presidiata su tutti i fronti: c'è il lato emotivo (il rapporto con i musicisti), c'è la dimensione glamour (la star da copertina), c'è il credito da riscuotere come autore (opera seconda dopo A Star Is Born, altro film a misura di Academy).

“Nulla è casuale – scrive Schulman – perciò vedi Cillian Murphy vestito come una ballerina di salsa sulla copertina di GQ o Ryan Gosling scalare la cima della torre dell'acqua della Warner Bros. È per questo che vedi Messi, il border collie di Anatomia di una caduta che fa impazzire gli invitati al pranzo dei candidati all'Oscar. Sì, anche il cane fa rumore! Secondo Variety, Messi si è allenato per due mesi per padroneggiare l'arte di fingere di essere morto. Come Cooper, è un attore immersivo”.

cooper, il villain dell’annata

Qual è il rischio? Che la straordinarietà non sempre va a braccetto con l'autenticità. È qualcosa di cui si parla in May December di Todd Haynes, uno dei tanti titoli snobbati dalla stagione dei premi, in cui Natalie Portman nel ruolo di un'attrice chiamata a interpretare una donna che, una ventina d'anni prima, all'età di trentasei anni, era stata colta in flagrante a letto con un compagno di scuola tredicenne del figlio. L'attrice, dunque, fa ricerche sulla questione ed entra in contatto con quella donna.

È un po' una parafrasi degli Oscar bait della stessa Portman: i duri allenamenti e le lezioni di danza per Il cigno nero (per cui ebbe la statuetta), il mimetismo da metodo per replicare la first lady Jackie Kennedy (solo nomination), la causa israeliana su cui ha edificato la sua opera prima da regista (Sognare è vivere, ignorata dall'Academy). Ed è un po' il racconto parallelo a quello di Margot Robbie, che nella campagna per Tonya si è presentato spesso in compagnia della vera Harding, a sottolineare la stretta relazione tra realtà e finzione.

A differenza di Cillian Murphy, la cui campagna per Oppenheimer è molto incardinata sulla svagata estraneità al divismo (che è a sua volta divismo: l'atteggiamento spaesato alle cerimonie, la bellezza tanto antica quanto androgina, l'identità irlandese preservata nell'industria americana), che appare quasi “disinteressato” alla lotteria e dunque “autentico”, Cooper viene percepito come uno che desidera un Oscar più di ogni altra cosa al mondo: perciò è diventato il cattivo dell'annata.

Scrive Nate Jones su Vulture: “Ciò che spesso dicono i detrattori di Maestro è che non hanno idea del motivo per cui il film è stato realizzato, se non per vincere dei premi. La mia risposta è che Maestro parla di una donna etero e di un uomo gay che si innamorano l'una dell'altro e, invece di usarsi a vicenda, decidono di sposarsi. Si tratta di entrare in una relazione nella quale ci si fa anche del male. Per me, questo è un argomento valido. Sembra fantastico, dicono i miei amici, ma non c'è assolutamente nulla di tutto ciò che è stato comunicato al grande pubblico”.

“Per coloro che non l'hanno visto – continua Jones – Maestro è un film su come Cooper ha speso indicibili quantità di tempo e denaro per trasformarsi in un direttore d'orchestra molto importante, in un film su come questo direttore d'orchestra fosse molto importante. E, grazie alla generosità di Netflix, il film è diventato anche impossibile da ignorare. Passi davanti a un cartellone pubblicitario, prendi la metropolitana, navighi su Internet e c'è Cooper. Pochi di coloro che hanno visto il film si sono mobilitati in sua difesa. Ho sentito lamentele da parte dei membri più anziani dell'establishment di Hollywood secondo cui Maestro mette da parte l'arte e l'attivismo di Bernstein, proprio le cose che lo hanno reso importante”.

Risultato: a due settimane dagli Oscar, con la stagione dei premi praticamente conclusa, Murphy ha vinto SAG Award, Golden Globe, BAFTA, una decina di riconoscimenti delle associazioni dei critici. E Cooper? Un premio speciale dei Gotham.

quanto costa una narrazione?

Le campagne elettorali per l’Oscar sono spesso spregiudicate, i casi di autopromozione sono tanti (le più grottesche sono quelle di Chill Willis e Margaret Avery, più ragionate le strategie di Candy Clark, Carol Kane, Sally Kirkland. Melissa Leo). Negli anni Novanta il dominus è stato Harvey Weinstein, l’uomo in più per vincere un premio. Il suo metodo, piuttosto borderline, si concentrava molto su relazioni personali, favori reciproci, investimenti milionari, narrazioni forti.

Oggi la situazione è più fluida: ci sono i social che fanno da cassa di risonanza, più media disponibili a coprire la narrazione di un film o un talent (copertine, servizi, video virali), molte più realtà produttive che aspirano all'Oscar (vedasi l'allargamento a dieci titoli della rosa dei film). Ma sicuramente restano i soldi.

Nel 2019, secondo The Wrap, Netflix avrebbe speso una cifra compresa tra 25 e i 30 milioni di dollari per lanciare Roma, mentre nel 2020 ha negato di aver speso oltre 100 milioni per promuovere The Irishman, Storia di un matrimonio e I due papi. Apple ha investito circa 10 milioni per la campagna di Coda (successo di pura narrazione: piccolo film, inclusivo, feel-good), ottenendo, a differenza di Netflix, l’Oscar per il miglior film. E poi restano gli articoli “pilotati”, le feste per gli elettori, le modalità aggressive che ogni tanto creano problemi (si veda il caso di Andrea Riseborough e To Leslie). E soprattutto le narrazioni. Che, anche quest’anno, non mancano. Ma, come abbiamo visto nel caso di Cooper, le narrazioni possono ritorcersi contro. Vediamo alcuni casi.

Il golden boy con il passato difficile

Robert Downey Jr., miglior attore non protagonista per Oppenheimer

Dopo la nomination per Charlot a ventisei anni, il buio: tra il 1996 e il 2001 viene arrestato parecchie volte per possesso e consumo di droga, sostiene vari programmi di riabilitazione senza successo. Ci mette un po’ ma alla fine sconfigge la tossicodipendenza e l’alcolismo, risorge, partecipa a un po’ di produzioni indie, riceve una seconda candidatura grazie al parodico Tropic Thunder, in cui è un attore australiano dedito al Metodo e vincitore di cinque Oscar, e si consacra come Iron Man. All’Academy piacciono queste storie di rinascita (Brendan Fraser, l’ex sex symbol massacrato dal sistema e risorto come The Whale), figuriamoci se riguardano una star amatissima dal pubblico, che ha fatto guadagnare un sacco di soldi ed è giunta alla maturità artistica: come negargli il premio per il carismatico ruolo di supporto nel frontrunner dell’annata?

Il senso di colpa da espiare

Lily Gladstone, miglior attrice per Killers of the Flower Moon

Nella gara più competitiva di questa edizione, parte sotto una buona stella: è la prima interprete nativa che proviene da popolazioni indigene degli odierni Stati Uniti candidata a un Oscar. Non che sia garanzia di premio: i precedenti simili si sono fermati prima della vittoria (i nativi canadesi Chief Dan George e Graham Greene, la maori Keisha Castle-Hughes, la nativa messicana Yalitza Aparicio), ma la potenziale statuetta a Gladstone – che arriva un anno dopo la vittoria di Michelle Yeoh (con una campagna tutta incentrata sul riconoscimento di una minoranza nell’industria e di una carriera da celebrare), intercettando il trend inclusivo dell’Academy – riscatterebbe la storia di un popolo che il cinema americano classico ha raccontato spesso in maniera distorta. E l’Academy espia il senso di colpa nei confronti dei nativi.

Lily Gladstone in Killers of the Flower Moon

(Courtesy of Apple)L’underdog

Cillian Murphy, miglior attore per Oppenheimer

Com’è normale in queste fasi, i candidati all’Oscar si prestano a qualsiasi cosa: servizi fotografici molto curati, cover story che approfondiscono il passato, profili che devono più di qualcosa alle indicazioni degli uffici stampa. In una recente intervista data alla BBC, l’attore irlandese, celebre soprattutto per ruoli di supporto, ha rivelato che non era la prima scelta per Peaky Blinders, la serie che l’ha portato al successo, alimentando uno status da “underdog”, e ha paventato l’ipotesi di un film che chiuda la vicenda, certamente più plausibile dopo una vittoria. Inoltre ha concesso una lunga intervista all’edizione britannica di GQ dove dice delle cose che sono pura narrazione: come abbiamo già visto prima, appare un candido asceta disinteressato all’Oscar, cade un po’ dalle nuvole quando gli dicono che è diventato un meme, benedice una star nascente rivendicando un’appartenenza nazionale (l’irlandese Paul Mescal, che ha vent’anni di meno). Una narrazione più sottile ma interessante.

L’outsider alla grande occasione

Paul Giamatti, miglior attore per The Holdovers

Fa parte di una categoria precisa: i caratteristi alla grande occasione della vita. Qualche esempio: Edward James Olmos (La forza della volontà), David Strathairn (Good Night, and Good Luck.), Richard Jenkins (L'ospite inatteso). In realtà, Giamatti è uno che protagonista lo è stato spesso, dall'indie American Splendor alla serie Billions (la serialità l'ha tenuto sotto i riflettori, il che rende il suo caso simile a quello di Bryan Cranston, candidato per Trumbo post Breaking Bad). Ma gli ingredienti per la narrazione ci sono tutti: il film che l’ha consacrato nel 2004, Sideways, è diretto dallo stesso regista di The Holdovers, Alexander Payne; il ruolo dell’impopolare e infelice professore dall’occhio sbilenco, che alza troppo il gomito ma destinato a una redenzione è su misura dell’Academy; l’atmosfera da New Hollywood trasmette quella nostalgia che potrebbe incantare tanto i veterani quanto i giovani. È un attore consumato e benvoluto: che gli manca?

La veterana in attesa

Annette Bening, miglior attrice per Nyad

Nella storia dell’Academy ci sono tanti casi di persone che hanno aspettato lungamente l’Oscar e che proprio su quell’attesa hanno costruito la narrazione per la vittoria definitiva. Pensiamo a Scorsese, miglior regista al sesto tentativo, a Leonardo DiCaprio o Julianne Moore, premiati alla quinta nomination. È andata male a Glenn Close, che, all’alba dei settant’anni alla settima candidatura e dopo aver sbaragliato l’award season, aveva la narrazione perfetta per vincere con The Wife: finché è spuntata l’outsider Olivia Colman. Bening è una veterana stimatissima, che centellina la sua presenza sullo schermo e diserta la serialità, arrivata alla quinta nomination in trentatré anni. Netflix ne ha enfatizzato i parallelismi con la vera Diana Nyad: il film racconta l'impresa che l'atleta fece a 64 anni (stessa età di Bening), una nuotata da Cuba alla Florida che l'ha resa la prima persona a coprire il percorso senza ausilio di una gabbia per squali (Bening si è sottoposta a un allenamento micidiale da otto ore al giorno). Perseveranza, tenacia, performance muscolare: ottima narrazione, ma non è questo l'anno.