PHOTO

Martin Scorsese (credits webphoto)

“Amo i film, sono la mia vita. Ed è tutto”. Martin Scorsese non ne ha mai fatto mistero: il cinema, per lui, è stato la prosecuzione della vita con altri mezzi. Film attaccati alla sua biografia come a un cordone ombelicale. D’altra parte, senza questa trasfusione di immagini, cosa ne sarebbe stato della sua vita ce lo ricorda lui stesso nel bellissimo bio-saggio-intervista Scorsese secondo Scorsese di Ian Christie e David Thompson: “Quando si è cresciuti a Little Italy, che cosa diventare, se non gangster o prete? Ora, io non potevo essere né l’uno né l’altro. Fisicamente, non potevo rappresentare un gangster accettabile. Mi facevo sempre picchiare (…). Ebbene, i miei amici sono sempre da quelle parti, si vestono sempre allo stesso modo, non sono cambiati granché. Provo molto tenerezza per loro, ma ho dovuto cambiare strada per sopravvivere”.

Ovvero, virare sul cinema. “Un lavoro terribile”, perché “per fare dei film devi essere nella situazione per cui se non li facessi moriresti”. In effetti pochi registi sono stati altrettanto capaci di mettersi così a nudo sul grande schermo: uomo, artista, ossessioni, gusto, rabbia e talento. Tutto sbattuto in faccia, con una franchezza spaventosa. Scorsese, 80 anni domani, ha detto una volta il collega e amico Michael Powell (il suo Scarpette rosse è tra le pellicole che più hanno influenzato il regista italoamericano) è “il ventriloquo e il suo pupazzo, il cantante e la canzone, il pittore e la sua tavolozza, l’allievo e il maestro, l’astuzia della volpe e l’innocenza del bambino”.

Una carriera caratterizzata per buona parte - ragionevolmente tra i Settanta e i Novanta – da una straordinaria porosità, con la materia vischiosa dell’esperienza che si è rovesciata sulla pellicola cristallizzandosi in immagini sanguigne e formalmente luccicanti. Dagli anni 2000 è subentrata un’altra prospettiva: la necessità di mediare. Il regista ha dovuto rinegoziare il proprio status dentro un’industria cambiata, indirizzata verso altri target, sintonizzata su nuove tendenze, fenomeni, mode. Se la Hollywood odierna – ovvero le piattaforme e i gloriosi Studios del tempo che fu - non può fare a meno degli Scorsese e degli Spielberg (epigoni della generazione dei Movie Brats), è solo perché questi sono ancora sinonimo di prestigio, comunicano un marchio.

Il terzo millennio ha imposto a Scorsese un profondo ripensamento del proprio ruolo di filmaker, con risultati altalenanti, non sempre all’altezza delle aspettative (troppi compromessi con la produzione hanno finito per «sporcare» ambizioni ed esiti di opere comunque monumentali come Gangs of New York, The Aviator, Silence), talvolta spiazzanti (Shutter Island, Hugo Cabret), gioiosamente nostalgiche (The Departed e The Wolf of Wall Street), testamentarie (The Irishman).

Scorsese ha scelto comunque di rimanere dentro l’industria, evitando di finirne ai margini come altri suoi illustri colleghi (Coppola, ad esempio), che hanno preferito radicalizzare l’opposizione tra prodotto di consumo e autorialità. A pesare sulle scelte professionali è stata indubbiamente l’esigenza di trovare fondi per quella che è ormai diventata una vera mission: la World Cinema Foundation, l’organizzazione no profit che si occupa del restauro, della conservazione e della diffusione dei vecchi film. Un impegno che ha prodotto una serie di cortocircuiti tra opera (di restauro) e opere (cinematografiche), in un continuo riverbero tra l’attività del conservatore e la natura squisitamente cinefila, museale, che sembra caratterizzare i suoi ultimi lavori.

Ma al di là delle novità più recenti, delle molteplici trasformazioni che non potevano non intervenire lungo l’arco di una carriera che va avanti ormai da sessanta anni (il primo cortometraggio, What's a Nice Girl Like You Doing In A Place Like This?, è del 1963), il cinema di Scorsese non ha perduto il dato bio (logico/grafico) fondamentale, l’equazione tra vivere e filmare che è “il bello del suo mestiere”. Un percorso avviato con l’originale dirottamento dal binario morto delle radici: “Da bambino desideravo diventare un pittore, perciò cominciai a cercare di disegnare. Ma anche i film mi affascinavano e, poiché avevo l’asma, mi portavano spesso al cinema perché non sapevano cos’altro fare con me. Soprattutto mi meravigliavano le dimensioni delle immagini sullo schermo, così quando tornavo a casa disegnavo ciò che avevo visto. Mi creavo le mie storie, prendendo lo spunto dalle strisce di fumetti pubblicate dai quotidiani e dai libri, e sebbene all’epoca non me ne rendessi conto, iniziai ad utilizzare dei primi piani proprio come nei film”.

La consapevolezza di poter intraprendere il «mestiere» arriverà più tardi, durante gli anni universitari alla NYU, grazie all’intercessione e al sostegno di un professore-mentore, Haig Manoogian, ma la folgorazione per la settima arte risale all’infanzia, sulle strade di Little Italy. Il suo immaginario porterà per sempre l’imprinting della vita di quartiere, il potere dei boss, l’esempio dei preti, la familiarità con il sopruso, elementi tutti che contribuiranno al formarsi di una sensibilità sintonizzata sui temi della violenza e del peccato, della salvezza e della redenzione. Il sogno appare vischioso, perseguito con la visionarietà dei folli, vissuto nel senso di colpa.

L’approccio scorsesiano al mondo è figlio di un’osservazione diretta alle cose, un «recupero» fenomenologico. Ma lungo questo cammino battuto prescindendo da ogni mappa ideologica, si scorgono scenari abitati dalle figure e dagli archetipi di una matrice culturale riconoscibile: cattolica, tribale, cinefila. Le sue storie tracciano fin dall’inizio percorsi di ascesa e caduta, itinerari di purificazione e perdizione, imponendo un immaginario fatto di statue votive - santi e madonne, croci e crocifissi – e di simboli presi alla lettera, come quell’esuberanza grandguignol che ne caratterizza la messa in scena a ricordo del sangue versato dai martiri, di quanto sia sublime il sacrificio e terribile il morire (impossibile non provare un briciolo di pietà pure dinnanzi al massacro del feroce Nicky Santoro, alias Joe Pesci, in Casinò).

L’ossatura narrativa dei grandi film di Scorsese ci riporta al conflitto fondamentale tra la carne e lo spirito, venato di echi testamentari sul legame tra superbia e castigo (Means Streets, Toro scatenato, Quei bravi ragazzi, Casino), non di rado con ossessioni messianiche: è il caso degli angeli della vendetta (Taxi Driver, Cape Fear) e dei novelli cristi (in Al di là della vita, il paramedico Frank/Nicolas Cage lo esprime con chiarezza: “Salvare la vita a qualcuno è come essere innamorato, la droga migliore del mondo. (…) Dio ti ha attraversato. Perché negarlo? Perché negare che per un momento…per un momento tu sei stato Dio”), oppure del macellaio Bill Cutting (Daniel Day-Lewis) che è l’uno e l’altro in Gangs of New York, padre spirituale e padrino della comunità, venerato e temuto. Gangster e prete.

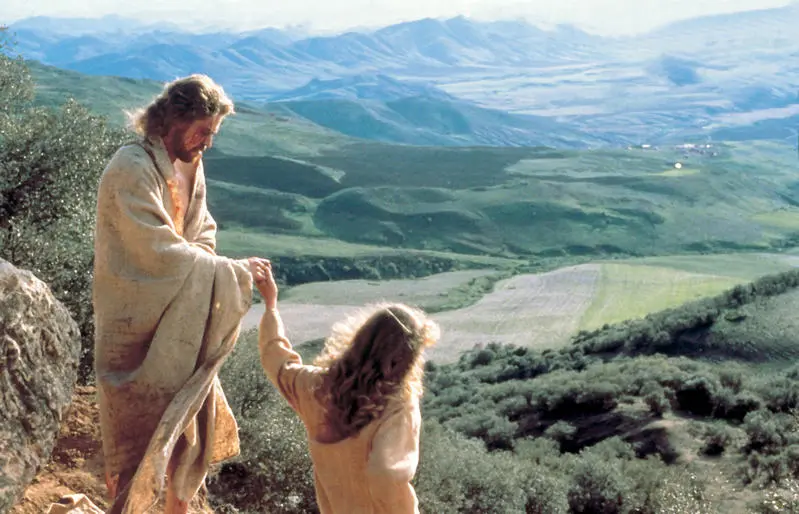

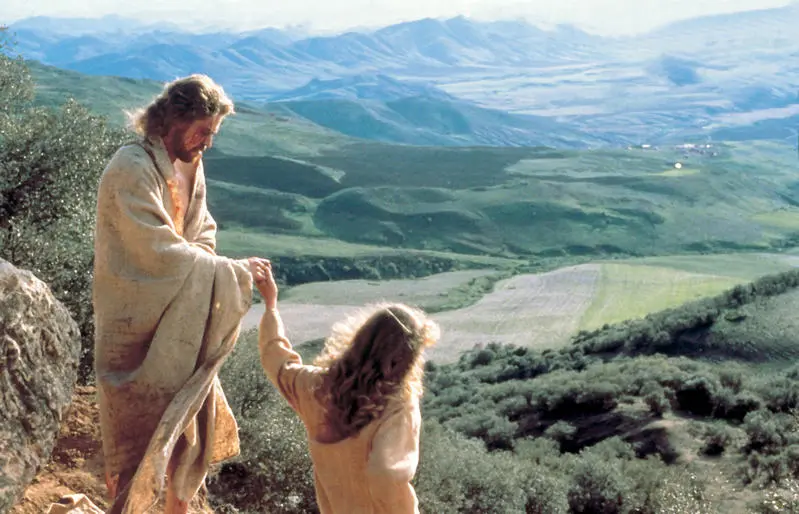

L’impressione è che Scorsese sia rimasto il Giano Bifronte di Little Italy. Due nature che si incontrano, scontrano, vivono in osmosi. Criminali incalliti rivelano insospettabili scorci d’anima, angeli sterminatori scacciano il male (Taxi Driver) e i malvagi sono degni di nostra Signora della Pietà (Quei bravi ragazzi, Casinò). E poi: messia deboli (L’ultima tentazione di Cristo), asceti coi guantoni (Toro Scatenato), improbabili operatori di misericordia (Al di là della vita) e spacconi redenti (Il colore dei soldi). Tutto in tutti. Duale è per nascita l’italo-americano, l’immigrato e il cittadino. Il paria blandito, bandito, dal Sogno (tema che verrà traslato, invertito, con accenti grotteschi nell’incubo metropolitano di Fuori orario).

Il duale s’incista nel corpo della rappresentazione per svelarne il cut, la coscienza di una cesura e l’inesauribile desiderio di ricucirla, montarla. E il duale per antonomasia è il Cristo dell’Ultima tentazione, schema di rappresentazione di tutte le inquietudini scorsesiane, emblema dell’uomo che non può essere pienamente Dio e del Dio che non sa essere completamente uomo. Ma se il Cristo è colui che risolve le proprie contraddizioni, i suoi imitatori restano spaccati, prigionieri di una scissione. Folli, allucinati, borderlin: dal tassinaro stragista Travis Bickle al megalomane aviatore Howard Hughes, dal paramedico spiritato al folle vero e proprio rinchiuso in un manicomio criminale. Persino nel suo Cristo si avverte come un disturbo, un rumore di fondo. Un guasto.

Il mondo del regista è come l’automa di Hugo Cabret: va riparato per funzionare a dovere. Il ciak il motore di un intervento sanante, se non salvifico. Cinema e vita. Raccordi di montaggio (quelli decisivi di Thelma Schoonmaker, montatrice storica di Scorsese) e magici accordi. Tagli e disaccordi. La questione di stile non è indifferente, rivela una prospettiva, uno sguardo, un giudizio. Mentre la cinepresa insegue parabole gloriose e carrellate perfette dentro circolarità senza uscita.

Scorsese lavora quasi sempre con gli stessi interpreti: agli italoamericani De Niro e Di Caprio ha dato delega. Doppia anche la faccia del successo, la fama infame. Scorsese lo sa bene. Un’opera, quella del regista, costellata dalle star del rock, icone mitiche di splendore e dannazione. Bob Dylan e The Band (L’ultimo valzer, 1976), i Rolling Stones (Shine a Light, 2008) e George Harrison (George Harrison: Living in the Material World, 2011), tutti “mostri sacri”, dalla profanazione santificata e la santità profanata.

La via al successo è lastricata di fallimenti, una distorsione della Grazia, una depravazione del paradiso. Vi sono chiamati indifferentemente magnati megalomani (The Aviator), gestori di Casinò (Casino), signori della mafia e maghi (il Méliès di Hugo Cabret). E se sulla loro strada si affacciasse l’ombra di un ripensamento, allora sono lotte intestine, sfracassi interiori, coscienze patologiche al limite della schizofrenia.

Scorsese fa mea culpa per bocca di Jerry Lewis, The King of Comedy: “Se ho sbagliato perdonami. Sono solo un essere umano, con tutte le debolezze, la stanchezza, lo show, le pressioni, l’orchestra, i cacciatori d’autografi, la troupe e l’incompetenza” (Re per una notte, 1982). Minima moralia, dal quartiere allo show. Con una differenza: nello sfavillante mondo dello spettacolo i peccati vengono camuffati sotto strati di cerone, lavati con la candeggina del consenso, ripuliti dall’audience. Re per una notte è una riflessione amara sulla distanza che corre tra persona e personaggio, arte e divismo, realizzazione e riconoscimento. Dietro il comico televisivo del film scorgiamo il cineasta, desideroso di affrontare di petto, senza mediazioni, il rapporto problematico con il proprio status, nel tentativo di misurare i privilegi goduti con il metro di un’immagine di sé più idonea.

Re per una notte è uno snodo significativo nella carriera di Scorsese: la prima vera incursione dell’autore nel registro della commedia – non ce ne saranno molte in carriera – e un ulteriore tassello nel percorso di maturazione del regista, capace ormai di rielaborare inquietudini e ossessioni personali prescindendo dal côte italoamericano e da moduli stilistici univoci. Da quel momento in poi i suoi film, come cerchi concentrici, lavoreranno attorno a uno stesso nucleo allargandone la valenza metaforica.

Da Little Italy all’aristocrazia newyorkese (L’età dell’innocenza), dalla Palestina dell’avvento di Cristo (L’ultima tentazione) al remoto Tibet (Kundun), si avverte l’unicità di uno sguardo fortemente modellato sulla memoria delle proprie radici, sull’inconciliabilità tra diktat del mondo e slanci individuali. La dimensione sempre contraddittoria e ambivalente dei percorsi di vita viene trattata nei suoi innumerevoli risvolti, (ri)presa nel continuo affinamento di una poetica individuabile ad ogni nuovo ingresso nel territorio dei conflitti umani. Non è difficile cogliere nella ricchissima galleria di caratteri il prisma del modello originario che agisce ogni volta dietro pseudonimi molteplici e diversi.

L’identità scorsesiana si duplica, reduplica, da doppio si fa duale (come nel caso di Leonardo Di Caprio in Shutter Island). Se lo Scorsese di Re per una notte è Jerry Lewis, lo stalker De Niro ne costituisce il fumus persecutionis. Era già accaduto. Mean Streets (1974) costituisce l’origine del dualismo scorsesiano. La scena primitiva della Grande Lacerazione. Una tranche de vie della comunità italoamericana di New York, in cui De Niro interpreta Johnny Boy, l’amico svitato e poco di buono del protagonista, Charlie (impersonato da Harvey Keitel, che aveva già lavorato per Scorsese in Chi sta bussando alla mia porta?). Lui il santino del quartiere, bigotto e un po’ ipocrita. Si atteggia a timorato di Dio ma è solo timoroso, succube del perbenismo e della morale. “Un fottuto politicante”, lo definisce Johnny Boy. Johnny Boy invece è gangster in erba (il primo del cinema scorsesiano), il tabù, ciò che va respinto e che nondimeno attrae. Ciò che Charlie più di ogni altra cosa teme e brama. Purificare lui significa lavare la propria falsa coscienza. Charlie e Johnny Boy sono figure speculari, riverberi di un’anima divisa. Abele e Caino. Come Asso Rothstein/Nicky Santoro in Casinò, film che viene spesso accostato a Quei bravi ragazzi, che a sua volta costituiva un allargamento tematico/stilistico di Mean Streets.

Lo scenario di volta in volta si allarga: prima il quartiere, poi l’America, quindi il mondo. Se nelle prove italo-americane è il retaggio socio-culturale a dettare rigide regole comportamentali la cui inattuabilità impone malcontento e desiderio di trasgressione – in fondo che cos’è Toro scatenato se non la lotto per la sopravvivenza di un uomo in un mondo sentito come ostile? - nei lavori meno ancorati all’esperienza biografica dell’autore sono i fondamenti e i meccanismi di perpetuazione della cultura americana ad essere messi in discussione: il mito del successo che genera competizione, la violenza che incute paura, la paura che reclama coercizione e la coercizione che alimenta nuove violenze.

Il cinema del regista americano si fa via via sempre più chiaro su questo punto, addirittura impietoso. Negli anni Ottanta l’attenzione di Scorsese per la metropoli, i suoi abitanti, le illusioni e pulsioni, diventa febbrile. Lo sguardo del regista si sposta dalle nevrosi dei piccoli pusillanimi di quartiere, al malessere e alle frustrazioni di una vita sentita come esageratamente “ordinaria”. Se Taxi Driver era stato il momento più alto ed estremo del suo cinema negli anni Settanta, Re per una notte, Fuori orario (e in parte Il colore dei soldi), segnalano se non un cambio di sensibilità, almeno un'impostazione nuova: un'acuta disamina sulle ambizioni della middle-class attraverso l'inedito registro della farsa grottesca e della black comedy.

Sorprende più di tutto il controllo e il rigore compositivo: a fronte di un teatro sociale sempre più brulicante, compulsivo e disordinato, ci troviamo di fronte a una messa in scena sobria e a una scrittura lucidissima, che sa mettere alla berlina i nuovi scenari e protagonisti del capitalismo americano. Cuore ideologico di questa nuova invettiva è l’America-Las Vegas di Casinò: il paese delle scommesse e della mafia, l’eden dello Stato liberista nell’inferno dello stato di natura, selvaggio.

La corrente espressiva segna nuovi punti di approdo. Gli anni Novanta – in cui Scorsese dirige almeno quattro capolavori: Quei bravi ragazzi (1990), L’età dell’innocenza (1993), Casinò (1995) e Al di là della vita (1999) - sono tra i più felici della sua carriera, con la forma che si rinnova ogni volta, cercando il proprio canone nei contenuti da esprimere. Ragionare sui temi implicati dal film significa pensarne le sequenze. E se la scena si allarga oltre i confini americani (fino al Tibet di Kundun) e persino terreni (Al di là della vita), il racconto si dilata, concedendosi brusche e frequenti digressioni (si pensi a Casinò e alla sua scrittura per accumulo, sintonica rispetto all’accumulazione di ricchezza raccontata dal film) che aggiungono via via nuovi dettagli sul mondo indagato.

Le grandi prove “a tema” degli anni Novanta sanno unire alla sintesi di uno sguardo onnicomprensivo, la messa in scena minuziosa di tutti quegli elementi capaci di esprimere in modo ineffabile la moralità di un ambiente: gesti, rituali, abitudini, convenevoli. Un esito preparato negli anni, frutto di un perfezionamento nell’analisi psicologica, nella modalità d’osservazione e nella capacità di sintesi. A modificarsi sostanzialmente semmai è l’estensione antropologica dello sguardo, con il ritmo forsennato, vorticoso, delle nuove produzioni che diventa forma cinestetica del dominio sociale sulla vita individuale. Di questo periodo i due meravigliosi documentari sul cinema: Viaggio nel cinema americano (1995) e Viaggio in Italia (1998), un’acuta e appassionata ricomposizione critica della doppia cittadinanza cinefila del regista.

Negli anni dieci del 2000 Scorsese invece pare avvitarsi sui temi di sempre, cimentandosi ora con la propria gigantografia concettuale e poetica (il diseguale Gangs of New York), ora riproponendosi sulla scena hollywoodiana (The Aviator), ora lavorando sul decalco (The Departed e The Wolf of Wall Street) e sul recupero (Silence), sulla memoria del cinema e su quello che le sue immagini possono ancora darci e dirci (Shutter Island, Hugo Cabret, The Irishman). I film del terzo millennio paiono raffreddare la consueta furia compositiva, come se la rabbia e la tensione buttata sullo schermo per quasi quarant’anni si fosse di colpo affievolita. Affiora un cinema più meditabondo, riflessivo.

I film di questo periodo parlano di cinema, del destino delle immagini in un’epoca segnata dal simulacro digitale, dall’ipertrofia del guardare e dell’atrofizzarsi del vedere. Del depauperamento dello stile nella convergenza di ogni linguaggio. E ancora, del posto che Hollywood, la grande fabbrica dei sogni, non riesce più ad avere nel nuovo «paesaggio mediatico» descritto da Ballard. Forse non è un caso che Scorsese abbia girato la sua personale ordalia della civiltà (Gangs of New York) negli studi di Cinecittà, riportando quest’ultima a un lustro dimenticato e al contempo realizzando forse il suo lavoro definitivo sulla fine dell’umanesimo e delle immagini che ne sono implicate: la battaglia finale nel film è una baraonda visiva che azzera percezione e consapevolezza di ciò che stiamo guardando: lame impazzite, sangue che zampilla, arti mozzati che volano tra grida e clangori, messi in scena con un impeto che radicalizza la frenesia e la frantumazione visiva dell’action di consumo e annichilisce ogni pretesa d’intelligibilità.

E che dire dell’audace accostamento alla Hollywood degli anni d’oro, quella degli anni Cinquanta, che Scorsese racconta senza le insipide nostalgie che oggi vanno tanto di moda. The Aviator è, nella sua imperfezione, uno dei film più cattivi e inappaganti sullo sfavillante mondo dello spettacolo. In The Departed Scorsese riflette, dietro il meccanismo perfettamente oleato del poliziesco, sulla proliferazione incontrollata delle immagini: come le spie e gli infiltrati di cui è impossibile stabilire un’identità, anche le immagini non rimandano a null’altro se non a se stesse. La confusione è programmatica, inscritta già a livello produttivo: rifare se stesso con il remake, utilizzando un thriller di Hong Kong per rimettere in circolo se stesso e il cinema che lo ha reso famoso, il mafia-movie. Un inganno in duplice copia che gli ha consentito, guarda caso, di vincere il suo primo Oscar.

Shutter Island e Hugo Cabret sono speculari al crescente impegno del regista per la salvaguardia della memoria cinematografica. Sulla trama di un classico thriller psicologico (tratto dall’omonimo romanzo di Dennis Lehane) Martin Scorsese imbastisce un’operazione cinefila, un bazar onirico-visionario mutuato dal passato, con la scenografia, la posizione della macchina da presa e la messa in quadro adibiti a luogo della rievocazione, teatro mesmerico e iconologico orchestrato da uno storico del cinema. Approfittando della convergenza tra le ossessioni tematiche di sempre – la colpa e il castigo, le pressioni dell’ambiente, la violenza, la lacerazione – e il magma psichico e sociale descritto da Lehane, Scorsese si concede un’operazione di scrittura più profonda, che lavori sulla materia stessa del cinema, sul vedere (è la realtà intorno a sbriciolarsi, come crede di percepire il protagonista, o è la sua capacità di discernere a rompersi, scindendo la verità nei suoi innumerevoli frammenti?), e le sue protesi, l’occhio e la macchina da presa. Non è un caso se la risoluzione dell’enigma, la decifrazione della realtà, viene affidato al role-play, a una messa in scena.

Il velo del mondo può essere squarciato solo dalla sua rappresentazione. Le immagini per decrittare il reale sono già tutte a disposizione, già immaginate, filmate. La Storia è già Cinema. II passo successivo è un film allora sugli albori della settima arte, sui pionieri (Méliès, ma anche i Lumiere): Hugo Cabret. Un omaggio ai padri per un cineasta che non ha mai smesso di cercarli. Ma i padri morivano (come in Gangs of New York e The Departed), i padri tradivano, i padri esigevano troppo (L’ultima tentazione di Cristo). Sembra invece che papà Georges di Hugo sia quello giusto. Purché torni a essere quello che deve: un cineasta. Hugo Cabret non è semplicemente un film sul cinema, museo vivo delle immagini e delle loro storie possibili, dei Méliès e dei Lumière, dei Keaton e dei Chaplin. È tutto il cinema in un film, una meditazione sul significato della cinematografia, sul suo valore per le persone e le comunità, in cui il passato (ricostruito anche scenograficamente dallo splendido lavoro di Ferretti e Lo Schiavo) convive felicemente con il futuro (il 3D e la computer grafica).

Scorsese ripara il giocattolo rotto del cinema – l’«automa spirituale» di Bresson – con il cinema, rifacendo il passato con i mezzi del presente. È la poetica del de-aging, il contrario della museificazione, un procedimento che Scorsese porterà nella pelle stessa del suo cinema in The Irishman, un canto funebre dove il trapassato (il cinema analogico) trasmigra nel dominio dell’algoritmo. D’altra parte, possiamo anche metterci gli occhialini e spostare in avanti le frontiere tecnologiche della visione, cambiare il nostro modo di guardare le immagini, ma la loro magia, il modo in cui ci vivono dentro, ha bisogno per essere rianimata sempre da quella chiave. E la chiave è il cuore.

Di nuovo: vita e cinema. Vita è cinema. Lo sentiamo anche nello struggente finale di The Irishman, quando l’abbraccio tra De Niro e Pacino non rievoca il bacio di Giuda, ma il permanere del sentimento umano dentro la legge del tradimento. E siccome vivere e filmare sono la stessa cosa, la resistenza del vecchio grande cinema nel Maelström di quello nuovo.