PHOTO

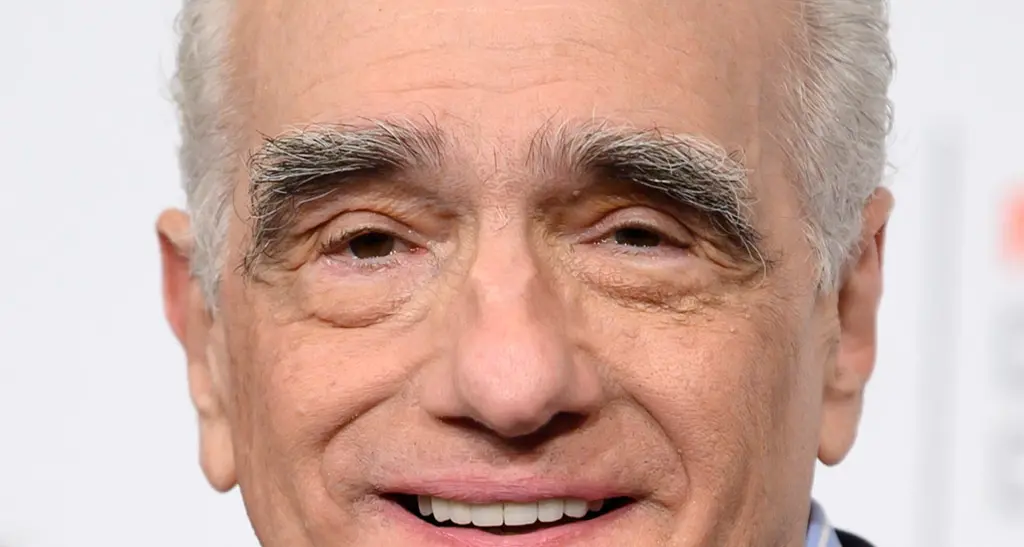

Liam Neeson in Silence

Per essere il film di una vita, Silence sembra assai poco un’opera di Martin Scorsese. L’ambientazione in un Giappone medievale, lontanissimo nel tempo e nello spazio dalle strade di Little Italy e dai suoi gangster; il ricorso a volti attoriali nuovi, con cui finora non aveva mai lavorato, in luogo dei soliti, fedelissimi alter ego (da De Niro a Di Caprio); l’approccio visuale sorprendentemente ieratico, contemplativo, più interessato alla composizione dell’inquadratura che al virtuosismo della ripresa e all’ipereccitazione della messa in scena. A pensarci bene però, la straordinaria carriera di questo regista è disseminata di mille variazioni sul tema, di continue sperimentazioni, di sincretismi originali. Già L’ultima tentazione di Cristo e Kundun, per dire, erano film di ambientazione assai particolare per il cineasta di Elizabeth Street. Il secondo, sorta di biopic sull’ultimo Dalai Lama, presentava anche interessanti varianti di poetica e stile: era la prima volta che Scorsese si misurava con un tipo di sensibilità agli antipodi rispetto alla sua e con le forme della spiritualità orientale.

Tuttavia, per capire meglio Silence, è da un altro film che bisogna partire, da L’età dell’innocenza, pure questo tratto da un romanzo e sceneggiato dal regista insieme a Jay Cocks. Già allora Scorsese aveva sfoggiato una regia incredibilmente controllata, un rigore compositivo e uno stile analitico al limite del maniacale, dove la compattezza geometrica della scena, la sua monolitica e non scalfibile realtà, costituiva il correlato oggettivo e formale di un implacabile sistema di regole sociali che mortificava e ingabbiava l’autentico sentire dei personaggi. Ecco, l’ingabbiamento. Lo vediamo all’opera più volte in Silence. Come una forza viva e disumana: quando i due preti gesuiti, i padres, arrivano clandestinamente in Giappone, in un villaggio di pescatori, e sono costretti a nascondersi in una capanna abbandonata di pietra e di paglia, per non dare nell’occhio. Poi quando vengono catturati e messi dentro una scatola di legno da trasporto; quindi quando vengono rinchiusi dentro una cella fatta di terra e di canne di bambù.

E anche Silence in fondo mette in scena la tragedia di un uomo arrogante. Un uomo convinto di poter cambiare il mondo, prima di soccombervi. Non è un caso che quell’uomo sia anche un uomo di Dio. Non lo era forse anche Charlie di Mean Streets, che si credeva erede di San Francesco? O Travis di Taxi Driver, determinato a ripulire quella fogna di città infernale che è la New York dei ’70, neanche fosse un angelo sterminatore? Personaggi votati alla causa, ma la causa di chi? Come rivela un altro dei grandi personaggi scorsesiani, il Frank/Nicolas Cage di Al di là della vita (altro film che sembra arrovellarsi nelle stesse questioni di questo), il confine tra ispirazione divina e allucinazione è pericolosamente sottile. Lo stesso Gesù del L’ultima tentazione non viene forse considerato un pazzo all’inizio? Chi può dire alla fine se la voce off che padre Rodrigues sente, o pensa di sentire, sia davvero quella di Dio e non invece la sua? Chi può stabilire se prima di calpestare il fumi, la tavoletta raffigurante il Cristo, il gesuita abbia davvero sentito la voce misericordiosa del Creatore o quella pavida della sua coscienza che gli intima di abiurare e di salvare così la vita, sua e quella di altri innocenti?

C’è questa insostenibile ambiguità della fede che attraversa Silence dall’inizio alla fine. Dopotutto il film parte come una detection: due gesuiti dovranno recarsi in Giappone per scoprire se davvero il loro padre spirituale ha abiurato per salvarsi la pelle (i nipponici del Seicento consideravano la buona Novella assai pericolosa). In realtà l’oggetto di questa ricerca sarà la natura stessa del loro credere, dunque di Dio. Scorsese coglie del romanzo di Endo, basato peraltro sulla storica realtà dei lapsi (i preti apostati, letteralmente gli scivolati, quelli che non ce l'hanno fatta a sopportare le persecuzioni e hanno abiurato la loro fede), il nocciolo dei dilemmi che da sempre lo coinvolgono. Fino a che punto, torna a chiedersi il regista, è lecito seguire Dio se così facendo rechiamo sofferenza agli uomini? Vale di più la misericordia – in fondo il comandamento supremo che Gesù trasmette ai suoi discepoli, Ama il prossimo tuo come te stesso – o la fedeltà alla Parola, che pure invita ad evangelizzare il mondo perché è Verità? La questione non è solo teologica perché tocca qualsiasi ideologia e credo. E’ anche assai moderna, sembra di leggere in filigrana i principali nodi della Chiesa di Francesco, tormentata al suo interno da analoghe questioni di natura etica e dottrinaria (pensiamo ai conflitti su divorzio, eutanasia, aborto).

La soluzione optata da Scorsese è se si può più problematica: per amore dell’uomo sì, si può e anzi si deve rinnegare la propria fede. Meglio, occultarla. Rinunciare così anche alla pratica della condivisione e dell’indottrinamento, in definitiva all’eucarestia e al proselitismo. La fede deve restare come confinata in una dimensione privata, meglio ancora se intima, interiore. Il finale azzarda questo. Non che Scorsese neghi l’altra via, quella dei martiri, il cui sangue come ci ricorda è il seme della Chiesa. Ma si tratta anche in questo caso di una scelta individuale. Non a caso qui tutto il destino della Chiesa in Giappone si riduce alla sorte di due preti, che però prenderanno strade diverse. Scorsese sposta in ogni caso la religione per far posto alla persona. Con tutte le contraddizioni e le questioni aperte del caso.

Ad esempio, questi giapponesi che torturano e combattono i cristiani venuti dall’Europa, sono solo carnefici o stanno difendendo la loro identità culturale? Non è forse lo stesso problema sentito oggi in Occidente, nei rapporti tra le comunità autoctone e l’Islam? Continuare solo a invocare il multiculturalismo come panacea di tutti i mali non basta, non più. Silence è molto netto da questo punto di vista. C’è una scena emblematica in cui dei soldati giapponesi invitano i cristiani a calpestare l’effige sacra senza troppe cerimonie, ricordando loro che solo di immagine si tratta e non di quello che custodiscono dentro. Senza perciò comprendere che per un cristiano quella effige non è solo un’immagine, così come l’ostia non è soltanto un derivato del frumento. Per un cristiano Dio è vivente, è persona, è quell’immagine, è quel pane. C’è una componente materiale nella religione cristiana che un orientale di osservanza buddista non capirà mai. Perciò una mediazione che passi dal confinamento del cristianesimo in una sfera privata, intima, pone seri interrogativi sulla sua consistenza.

Assume allora un significato ambiguo quel silenzio perorato dal titolo: è la voce dell’abbandono di Dio, la dimensione dell’ascolto interiore o il destino della cristianità in terra d’Oriente?

E’ positivo che al cospetto di un discorso così interrogativo, scettico, esistenziale, Scorsese mantenga un tono distaccato, algido, come detto controllatissimo. Senza le solite carrellate, le classiche zenitali (ma almeno un paio ci sono), le proverbiali gimcane della mdp. Senza cercare mai la scorciatoia, l’empatia, lo spettacolo, senza prendere per mano lo spettatore (che si ritrova così nella medesima situazione del gesuita "abbandonato" dal Signore). Silence non è un film immediato. Va meditato. Visivamente è molto bello e molte scene hanno notevole qualità pittorica e potenza allegorica. D’altra parte i contributi tecnici di Rodrigo Prieto (fotografia), di Dante Ferretti e di Francesca Lo Schiavo (scenografia) non si discutono. Nulla da ridire nemmeno sul talento di Andrew Garfield e di Adam Driver o sulla maestria di Liam Neeson, ma mai come stavolta il peso dell’attore deve fare i conti con una messa in scena dall’ingegneria implacabile. Scorsese rimesta nelle sue conoscenze del cinema nipponico - Kobayashi, Mizoguchi, Ozu e Kurosawa - facendone non tanto un’indicazione geografica (siamo in Giappone dopotutto) ma la chiave di volta formale e ideale di tutta l’operazione: il mondo vince sempre, però non c’è singolarità che, pure se ingabbiata, venga assimilata del tutto. Qualcosa di unico, vitale, resta sempre. Questo vale persino nel grande cinema mainstream, che Scorsese continua a frequentare senza mutarsi, infilandovi semmai una volta di più il virus dell’autorialità, incubando pezzi di pensiero, di poetica personale. Vivendo la contraddizione, facendone alimento creativo, antidoto a una coerenza marginale. Rischiando, tra la fedeltà a Dio e quella verso gli uomini, ancora la seconda. Scegliendo comunque di rimanere fedele a se stesso.