PHOTO

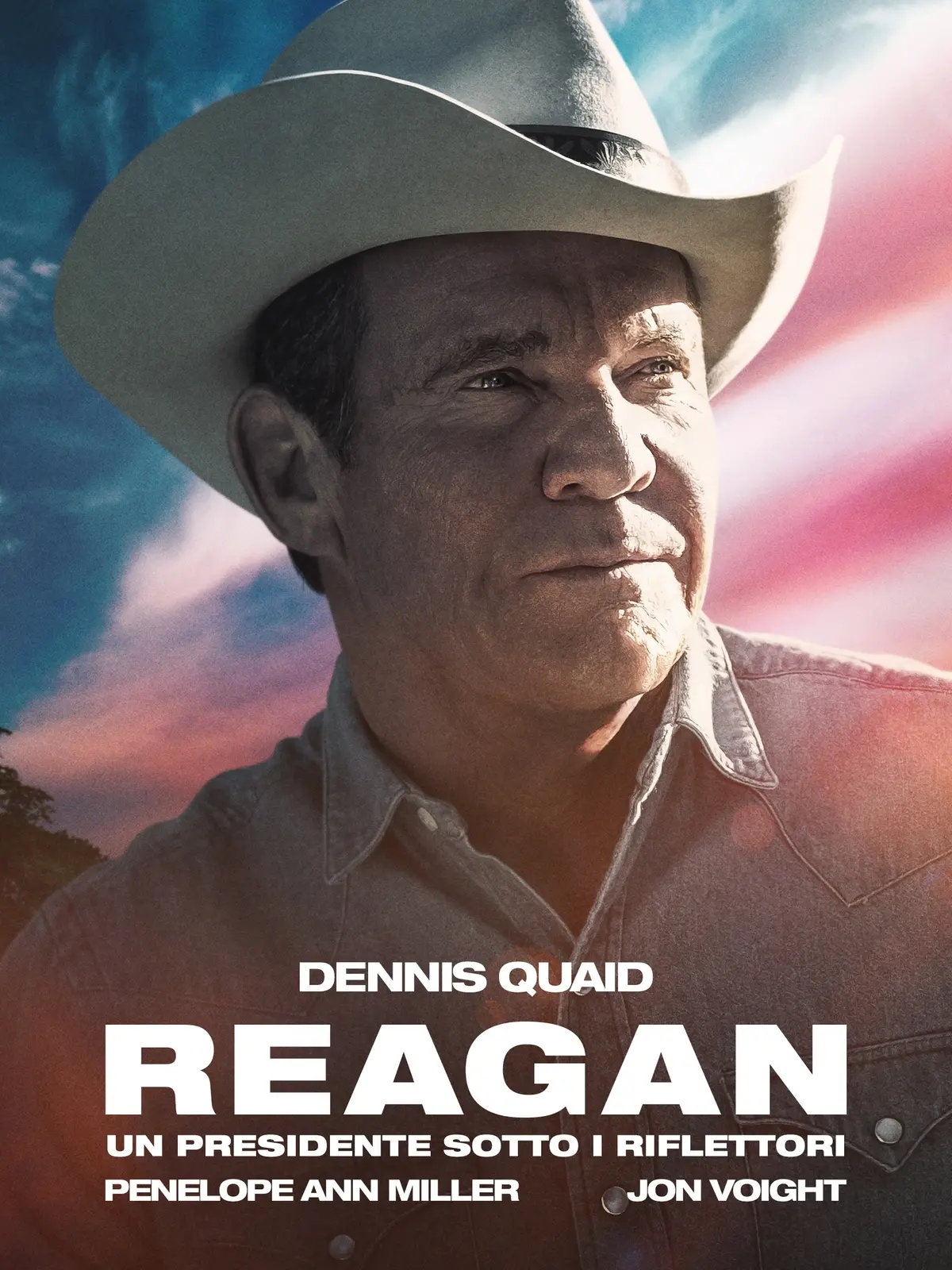

Dennis Quaid in Reagan - Un Presidente sotto i riflettori

Lo spirito del tempo gioca a favore di Reagan, biopic dalla gestazione lunghissima, pensato come reazione all’ostile miniserie The Reagans, arginato nella stagione obamiana, risorto sotto la prima presidenza di Donald Trump (a un certo punto c’era di mezzo anche Will Ferrell) e infine messo su tra gli anni Covid e la seconda vittoria del presidente repubblicano.

L’intento è chiaro: creare un asse ideologico tra il più amato dei leader conservatori e il più divisivo dei capi americani. Ma c’è anche la volontà di sottolineare quanto l’eredità reaganiana rifulga nel sostegno a Trump, dal legame strettissimo con la religione ai confini con l’estremismo all’esercito del bene che prevale sull’impero del male (la Russia di ieri somiglia alla Cina di oggi).

E il parallelismo tra i due personaggi – due uomini di spettacolo che trovano un nuovo set in cui interpretare il ruolo del presidente – rende il film di Sean McNamara (un esperto di produzioni rivolte al target preadolescenziale: quasi una dichiarazione d’intenti) una sorta di controcanto di The Apprentice: l’underdog che scala il potere nella nazione dove tutto è possibile, l’outsider messo ai margini dal mondo d’appartenenza (il cinema hollywoodiano raccontato come una cellula comunista) che cade e si rialza fino a farsi padre della patria, il visionario che crede fermamente in qualcosa che gli altri non riescono del tutto a scorgere.

Ma, a differenza del biopic di Ali Abbasi, Reagan (che nella versione italiana, disponibile in video on demand, reca l’emblematico sottotitolo Un presidente sotto i riflettori) è spudoratamente agiografico, versione romanzesca del saggio di Paul Kengor The Crusader: Ronald Reagan and the Fall of Communism, fanservice per militanti e coccola per i tradizionalisti del bignami storico.

Dennis Quaid in Reagan - Un Presidente sotto i riflettori

Schematico come i testi studiati dal giovane Ronald per “farsi una cultura” e trovare un posto nel mondo (leggi: un ruolo all’altezza delle ambizioni malgrado un talento limitato come attore), approssimativo nella ricostruzione storica e nella messinscena, macchiettistico nella rappresentazione dei “cattivi” (i russi sono tutti nostalgici del regime sovietico e torve spie al soldo del demonio, l’unico che sembra sintonizzato sulla realtà è l’agente interpretato dall’ormai inservibile Jon Voight, non a caso trumpiano di ferro), svenevole nel descrivere le scene da un matrimonio con Nancy (dall’incontro al ménage, la fede politica risuona sempre nel lessico amoroso).

Pura propaganda teocon, Reagan si avvale della performance entusiasta quanto bolsa del settantenne Dennis Quaid (anche lui elettore dell’attuale presidente, come se volessi scusarsi dello sgradevole personaggio di The Substance), chiamato a coprire un arco anagrafico che va dai quaranta agli ottant’anni (stesso destino per la sessantenne Penelope Ann Miller, arruolata per il ruolo di Nancy più di dieci anni fa): il risultato è un album pieno di figurine monodimensionali, una parata illustrativa che sfrutta quel business della nostalgia di destra che ha contribuito a consolidare l’affermazione elettorale dello stesso Trump.