PHOTO

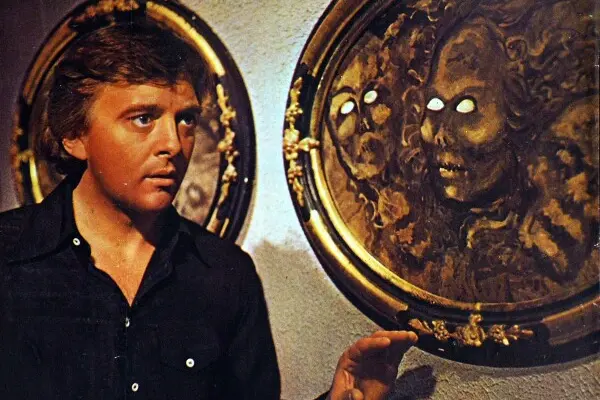

David Hemmings in Profondo rosso @Webphoto

La centralità che oggi sembra rivendicare Profondo rosso (1975) nell’opera di Dario Argento non dipende soltanto dalla sua posizione intermedia, dopo i primi thriller a cui deve la sua clamorosa affermazione all’inizio dei settanta e prima di approdare all’horror più irrazionale con Suspiria (1977).

Nel momento di congedarsi dal giallo all’italiana sente il bisogno di ritornare ancora una volta alla scena primaria in cui è nato come autore. La coazione a ripetere gli fa rivisitare le suggestioni narrative degli inizi, esasperando il catalogo delle ossessioni audiovisive che trovano le radici nel cinema dei sessanta, da Mario Bava a cui deve la scoperta degli spazi urbani e il minaccioso del quotidiano a Sergio Leone che gli ha insegnato la dilatazione drammaturgica.

Una scena di Profondo rosso @Webphoto

Sulla soglia del passaggio a un’altra dimensione, è una sorta di film-saggio sul proprio fare cinema, girato con la disinvoltura di chi non esita a riattraversare i percorsi istituzionali di un genere terremotato dai lavori in corso, sicuro di lasciare senza fiato lo spettatore con l’efferata violenza delle situazioni ma anche con la stregonesca abilità della messa in scena. Nel panorama del cinema italiano solo pochissimi registi sono riusciti a coniugare popolare e sperimentale, genere e autorialità. Se Argento è uno di loro – e lo deve tra l’altro a Profondo rosso che in molti considerano il suo capolavoro – è perché il film si rivela un’operazione ispirata e complessa dai numerosi punti di forza.

A cominciare dalla presenza di David Hemmings, il fotografo di Blow up di Michelangelo Antonioni. Nel ruolo del pianista che, testimone involontario dell’omicidio della sensitiva, s’improvvisa investigatore per scoprire qual è l’immagine che ha intravisto nel quadrospecchio.

Le scritte sulla parete appannata del bagno della scrittrice, i disegni infantili sotto l’intonaco della villa segnano le altre fasi di una detection allucinata e onirica che procede tra depistaggi e mistificazioni, sempre in bilico tra primato della visione e inganno dello sguardo, paradossalmente fedele al whodunit del poliziesco classico come se fosse possibile rileggere Agatha Christie attraverso l’epistemologia antonionana: “Noi sappiamo che sotto l’immagine rivelata ce n’è un’altra più fedele alla realtà, e sotto quest’altra un’altra ancora, e di nuovo un’altra sotto quest’ultima. Fino all’immagine di quella realtà assoluta, misteriosa che nessuno vedrà mai”.

Clara Calamai in Profondo rosso @Webphoto

La pervasiva colonna sonora jazz di Giorgio Gaslini, eseguita dai Goblins, un gruppo rock progressive di quattro giovanissimi, diventa subito un cult a sé. I motivi musicali – intrecciati a rumori, cigolii, rantoli, ansimi, voci distorte – animano un’irresistibile aggressione sonora che spesso travalica i limiti narrativi del plot. Come succede quando la nenia infantile accompagna l’esplosione delle immagini subliminali di biglie colorate, bambolotti, statuette orientali, occhi bistrati, che annunciano lo scatenarsi della follia omicida. Oppure quando il pianista compone in diretta un trascinante pezzo musicale scandito dalla fisicità dei polpastrelli che percuotono compulsivamente i tasti.

Niente di tutto questo però andrebbe a segno se il protagonista non si muovesse negli spazi della città, in cui le location torinesi hanno grande risalto, come nelle topografie dell’inconscio accentuandone i tratti iperrealistici. Dal barocco Teatro Carignano a Piazza C.L.N. dove le gigantesche strutture neoclassiche dominano l’architettura razionalista e metafisica. Fino alla lunga perlustrazione di Villa Scott, che attraverso le forme sinuose del liberty, il gioco di logge, bovindi e vetrate floreali è quasi un film nel film. Confermando l’“enigma” di Torino, di cui parlava Giorgio de Chirico, di “questa città tranquilla e ordinata, ma anche la più inquietante non solo d’Italia ma di tutto il mondo”.