PHOTO

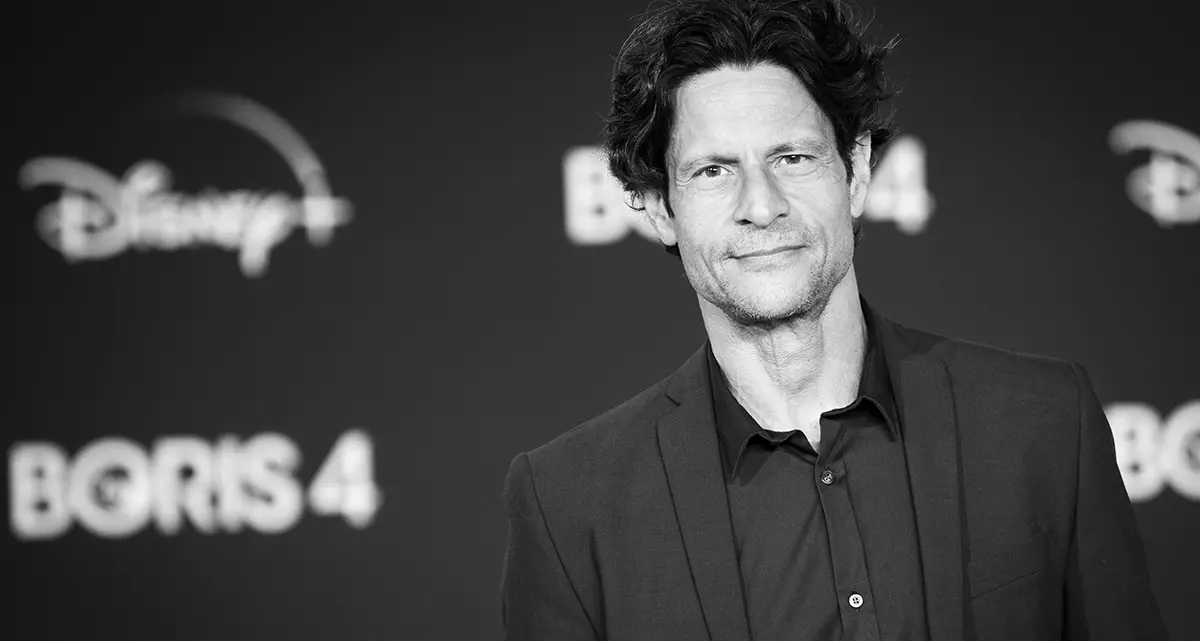

Il principe di Roma (foto di Arianna Lanzuisi)

A suo modo, Il principe di Roma certifica lo stato attuale della commedia italiana. Non tanto perché il film di Edoardo Falcone sia particolarmente memorabile o deprecabile, quanto per la sua capacità di offrire elementi che lo rendono un caso istruttivo: lo sguardo deferente fino all’inettitudine a un glorioso passato alle spalle; la volontà di seguire – proprio “come si faceva una volta” – la parabola di un mascalzone senza prendersi carico fino in fondo della negatività; l’incapacità di svincolarsi dalla timidezza moraleggiante e dalla pigrizia del finale rassicurante.

L’incipit promette Il marchese del Grillo, con la citazione in esergo di un sonetto del Belli (il servo del protagonista si chiama, guarda caso, Gioacchino) e un’eloquente cripto-citazione (“Io so’ diventato n’principe e tu sei rimasto co’ le pezze ar culo”), e la Roma papalina del 1829 rievoca le atmosfere di Luigi Magni, con un gruppo di nobili che rimpiange le decollazioni degli anarchici Montanari e Targhini (vedi Nell’anno del Signore).

Il principe di Roma in realtà tale non è, perché del titolo potrà fregiarsi solo dopo il matrimonio con una nobildonna silentemente riottosa, il cui padre spiantato ha di fatto “venduto” all’arrampicatore sociale pur di pagarsi i debiti (ma guai a parlare di soldi: è volgare). Il principe è un self made man, diventato uno degli uomini più ricchi della città prima grazie agli introiti garantiti da un forno e poi facendo buoni affari, tant’è che può permettersi il lusso di prestare soldi a chiunque, aristocratici in primis (che comunque lo disprezzano), forse esigendone restituzione con interessi. È un uomo arrogante, cinico, insolente, avido, superbo, volgare…

Fin qui il film di Falcone sembrerebbe un revival di quel tipo di commedia storica, col suo contrappunto di possibili letture all’altezza dell’attualità, con un personaggio negativo, che ha un obiettivo poco onorevole ma non se ne vergogna. Dov’è l’inghippo? Che a un certo punto Falcone mette da parte questo sistema referenziale (che dà l’idea di un carattere nazionale) per scegliere uno schema intramontabile ma anodino, funzionale quanto piatto, più facile che classico. Cioè quello del Canto di Natale di Charles Dickens.

E così entrano in scena i fantasmi, con tutta una dimensione che parte esoterica (una vecchia negromante) e diventa fantasmatica (“Roma è piena di spiriti inquieti”) che non ha alcuna altra funzione se non la redenzione della carogna: il character study è elementare, trovando nell’infanzia difficile il motivo della brama di vivere fino all’ingordigia onanistica e della creazione di una maschera-trappola che cela il vero volto di un uomo ferito a morte dalla vita.

Monicelli, Magni e anche Antonio Pietrangeli, cioè Fantasmi a Roma, ma sono riferimenti epidermici, un po’ per desiderio e un po’ per furbizia, che testimoniano quanto questo tipo di cinema, così pensato e così eseguito, non sappia bene che strada prendere tra l’aggiornamento di una tradizione e la traduzione di una formula usata e sicura. (Considerando, poi, che sul concetto di traduzione si fonda la commedia all’italiana, pensiamo a quanta letteratura occulta l’abbia ispirata).

Al di là del ritmo sostenuto (il che è un merito) e di una ricostruzione ambientale apprezzabile, nonché di un cast in forma (ma più di Marco Giallini troppo Giallini o dei sornioni Sergio Rubini, Filippo Timi come Giordano Bruno e Giuseppe Battiston ovvero papa Borgia, spiccano i servi Giulia Bevilacqua e Antonio Bannò), Il principe di Roma è amorfo e innocuo, intrappolato nel dovere della morale e del riordino finale.