PHOTO

I tre giorni dopo la fine

11 marzo 2011. Nella regione del Tohoku si verifica una scossa tellurica di eccezionale potenza: il conseguente tsunami che si abbatte sul Giappone, uno dei più catastrofici mai avvenuti (onde alte oltre dieci metri), travolge la centrale nucleare di Fukushima-Dai-Ichi, edificata a pochi metri dalla costa. L’acqua di mare, oltre a causare un blackout totale, disattiva i generatori di emergenza necessari per raffreddare i reattori, spentisi in automatico a causa del sisma. Sarà una delle catastrofi maggiori della storia, con ben tre reattori su sei in meltdown nucleare, un rilascio incontrollato di radiazioni e l’evacuazione di oltre centottantamila persone.

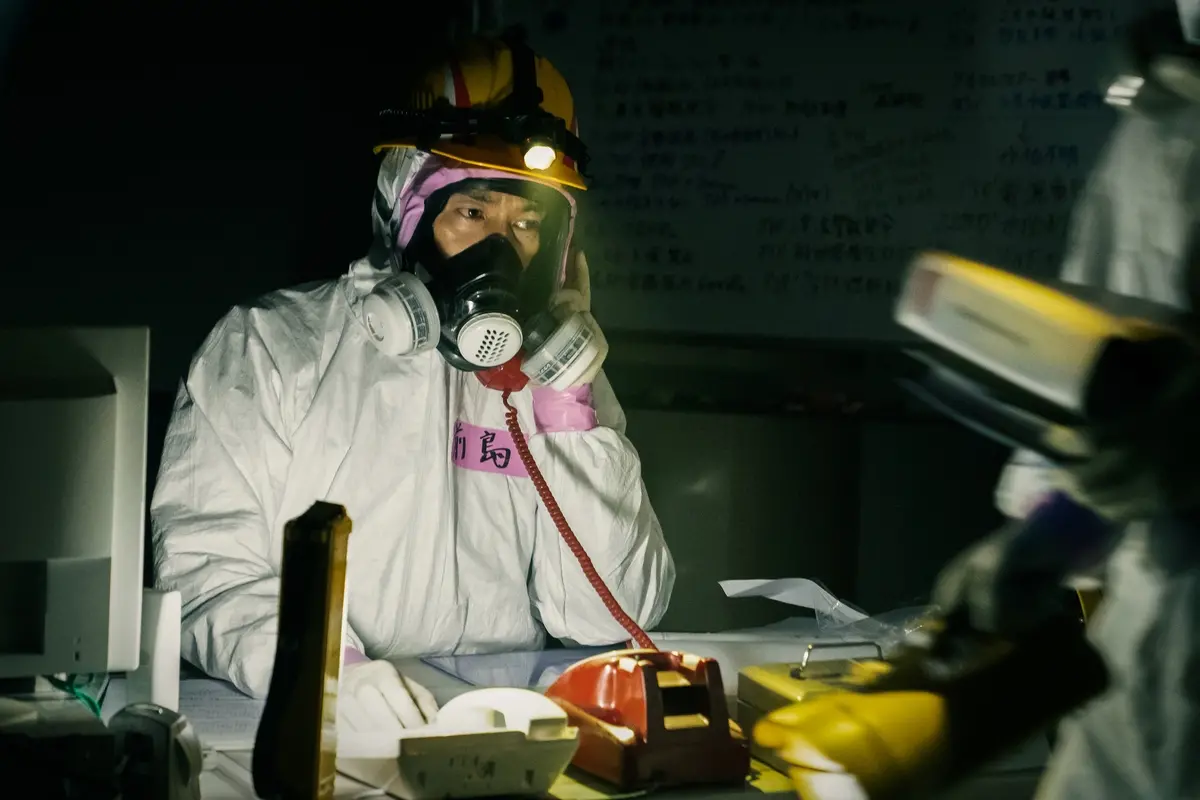

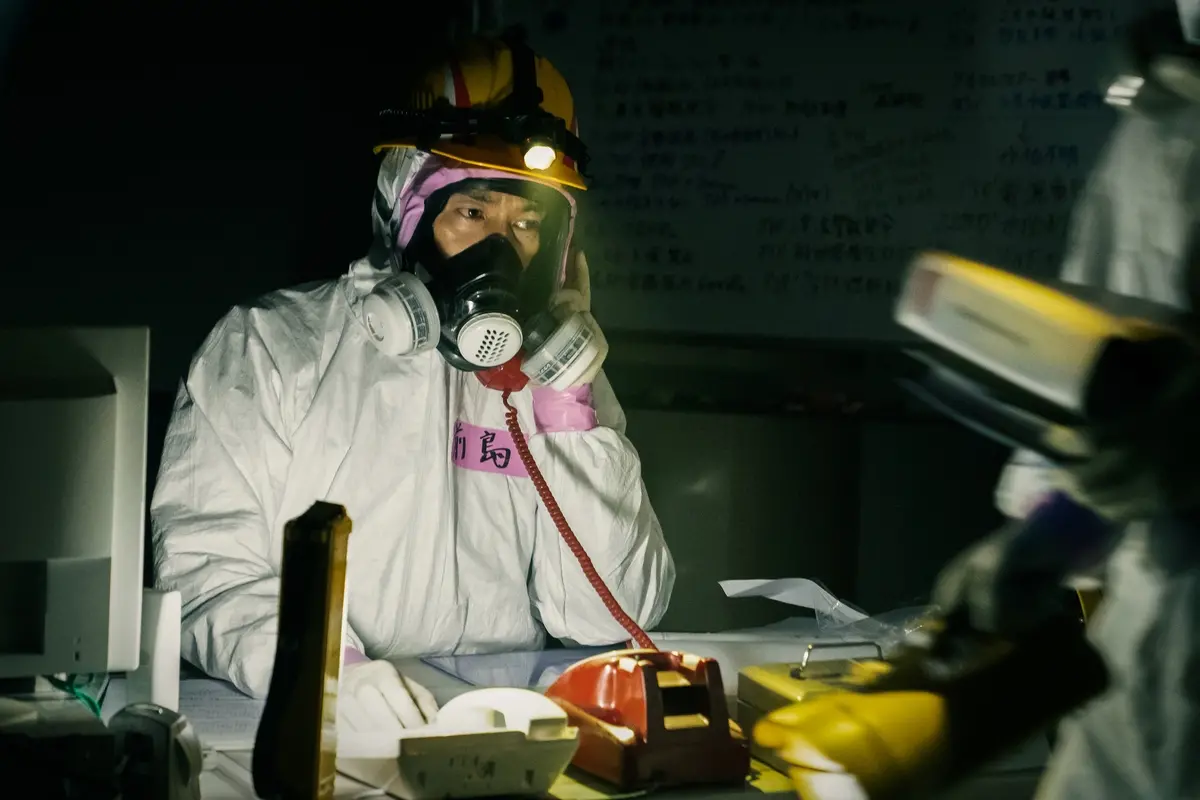

Se da una parte il governo assiste agli eventi con rabbia impotente, cercando di nascondere quanto possibile la verità ai cittadini per non alimentare il panico, dall’altra un manipolo di uomini esposti alla radioattività tenta il tutto per tutto: il direttore Masao Yoshida è chiamato a coordinare il lavoro dei suoi dipendenti e degli operai della TEPCO, l’impresa che operava sull’impianto, i cui dirigenti, pavidi e incompetenti, hanno come principale preoccupazione quella di scrollarsi di dosso le responsabilità.

La Tragedia, quella con la T maiuscola, è quella che mette l’uomo di fronte all’ineluttabile: la morte. Una battaglia persa in partenza, che va combattuta allo stremo delle forze nella speranza di ottenere il minimo obiettivo possibile: rimandare il più possibile quella sconfitta. È questo il dramma, intimamente correlato alla condizione umana, che aleggia lugubre sulla messa in scena di I tre giorni dopo la fine (The Days), la fiction Netflix dedicata al disastro nucleare di Fukushima-Dai-Ichi. Un disastro finito ai tempi sulle prime pagine di tutti i giornali, con il mondo in ansia per un possibile disastro nucleare.

I tre giorni dopo la fine

Paradossalmente, dodici anni dopo, di Fukushima non parla più nessuno: i giapponesi, ancora alle prese con un lutto quasi impossibile da rielaborare, e il resto del mondo, al solito molto veloce ad assimilare e dimenticare tragedie che avvengono in casa altrui, soprattutto quando avvengono a distanze geografiche rassicuranti. Eppure Fukushima è stato un incidente nucleare di livello 7 della scala INES, ovvero il livello di gravità massima.

Esattamente come Chernobyl, ben più presente nella memoria collettiva dato che le conseguenze di quanto accadde in Ucraina ebbe pesanti ripercussioni anche in Europa. Inoltre, le fughe radioattive causate dalle esplosioni degli edifici dei reattori sono tutt’altro che domate, come pure il materiale radioattivo che ad oggi continua a essere rilasciato nell’oceano con conseguenze al momento imprevedibili.

Difficile, sic stantibus rebus, chiedere ad autori giapponesi un prodotto di fiction mirato a spettacolarizzare la vicenda, come invece è accaduto nel Chernobyl marcato HBO di pochi anni or sono. La ferita è ancora aperta, è inevitabile quando l’argomento è ancora “caldo” presso l’opinione pubblica (ne sanno qualcosa gli americani con il Vietnam, definitivamente sdoganato a Hollywood solo negli anni ’80; e Coppola sa bene cos’ha dovuto passare in qualità di antesignano con Apocalypse Now). Non troverete in I tre giorni dopo la fine spettacolo, né la tensione narrativa o la libertà di racconto di Chernobyl, con il bene e il male così facili da polarizzare grazie al contesto politico della guerra fredda e all’apparato comunista, che in mani anglosassoni, è sempre in primo piano quando compie le azioni più esecrabili (come reclutare forzatamente volontari in missione suicida per spegnere l’incendio nella centrale).

I tre giorni dopo la fine

Anche qui, a Fukushima, sono state composte squadre suicide, per decisione autonoma di chi queste squadre le componeva, ovvero i veterani della centrale nucleare, obbligati a muoversi totalmente (e letteralmente) al buio a causa del blackout che aveva messo fuori uso qualsiasi strumentazione.

È qui la peculiarità dell’operazione I tre giorni dopo la fine: una fiction asciutta, rigorosa quasi quanto un documentario, che forse memore di quanto è stato detto e non detto su Chernobyl dal 1986 a oggi, è ossessionata dal voler mostrare come sono andati i fatti, con rigore filologico, ricostruendo fino alla ripetitività gli sforzi di un pugno di uomini abbandonati a se stessi, pesci nell’acquario di uno schermo visionato dai poteri politici, costretti a fare mille volte gli stessi tentativi per far funzionare un’autopompa o per resuscitare un indicatore di pressione assemblando batterie di automobili (e pregiudicando ogni mezzo di fuga). C’è inquietudine, palpabile, ma non c’è ritmo, sviluppo psicologico dei personaggi, nessun obiettivo da prefiggersi che non sia temporaneo e parzialmente rassicurante. La tragedia è già compiuta, questo è il “dopo”.

Tutti ne sono dolentemente consapevoli, come lo sono di andare incontro alla morte, ed è questo a rendere la serie intenzionalmente antispettacolare: non ci sono eroi che salvano una nazione, ma uomini già condannati che tentano di salvare il salvabile, senza prospettive, un passo alla volta. Esemplare la backstory dei due operai rimasti intrappolati nelle turbine del reattore 4, mostrati alle prese con l’ondata durante il primo episodio, i cui corpi verranno trovati giorni dopo, fatalmente esposti alle radiazioni. Anche qua, nulla viene mostrato: traspare il pudore, il terrore di voler speculare romanzando.

I tre giorni dopo la fine

E allora, l’intera backstory è affidata alla famiglia di Kirihara, uno dei due ragazzi, che in attesa della fatale notizia resta chiusa in casa a ritagliare origami, in segno di speranza. Difficile pensare a una rappresentazione del dolore così intima, dignitosa, essenzialmente giapponese.

Come inquadrare un prodotto così insolito come I tre giorni dopo la fine? Forse la definizione di horror può calzare. Un horror primigenio, che concretizza le paure ancestrali del popolo giapponese, folgorato nel 1945 da una catastrofe nucleare indotta da altri, e ora personalmente responsabile. Horror, come quegli incubi in cui le forze sono infinitamente inferiori di fronte al pericolo, e dove i movimenti sono cristallizzati, come nei numerosi ralenti adottati al montaggio per dilatare i climax drammatici, un espediente tecnico che riporta al j-horror di fine anni ’90 (si pensi al terrore assoluto dei ralenti in Kairo di Kiyoshi Kurosawa).

E forse non è un caso che due bandiere di quel periodo siano state reclutate per l’operazione: metà degli episodi sono diretti da Hideo Nakata, regista dello stupendo Dark Water dei due primi (veri) Ring americanizzati da Gore Verbinski, mentre nei panni dello sventurato direttore della centrale Yoshida abbiamo lo splendido Kōji Yakusho, attore feticcio di Kiyoshi Kurosawa, autore di un’interpretazione dolente: un uomo che si fa carico come può del danno procurato a un intero paese, che tragicamente somatizzerà al termine delle operazioni, sviluppando un cancro all’esofago che lo porterà alla tomba nel giro di due anni.

I tre giorni dopo la fine

L’umanità di Yoshida, addolorato per ogni decisione che possa mettere a repentaglio la sicurezza del personale, è tutto ciò che ci occorre per vivere il tempo presente degli avvenimenti, senza altri fronzoli, ed è sufficiente ai suoi sottoposti per stimarlo e seguirlo come un uomo solo. Yoshida, esperto e risoluto ma tutt’altro che deus ex machina, è l’incarnazione della finitezza dell’uomo, oltretutto pronto a disobbedire alle direttive della TEPCO pur di fare la cosa giusta; la sua figura è drammaticamente contrapposta a quella del vicepresidente della compagnia, Murakami, che fino all’ultimo rappresenta la distanza, l’incompetenza, la fuga dalle responsabilità che è propria delle istituzioni. Fino all’ultima esplosione, all’ultimo tentativo infruttuoso, alla perdita della speranza che rende tutti gli uomini vittime, finalmente unite come una cosa sola dal destino.

Le paure ancestrali del giapponese medio riemergono intatte nelle parole finali di Yoshida, un monologo amaro dal sapore shakespeariano, in cui riecheggiano i temi sfiorati da Akira Kurosawa in Sogni e Rapsodia in agosto: la perdita di identità del Giappone, l’abiura della tradizione, la cannibalizzazione del territorio nel nome dell’industrializzazione, del boom economico ed energetico, del benessere.

E se in Kurosawa le vecchie generazioni non dimenticavano chi avesse lanciato “Little Boy” su Hiroshima, adesso il primo ministro giapponese chiama il presidente degli Stati Uniti per scongiurarlo invano di annullare l’ordine di evacuazione dei cittadini americani, per evitare il danno di immagine.

L’unica soluzione, conclude Yoshida, è imparare. E tramandare. La nonna di Rapsodia in agosto lo faceva con la sua presenza di sopravvissuta.

Yoshida con le parole e i memoriali che ci ha lasciato, da cui è stata tratta questa fiction rigorosa, destinata a un pubblico divoratore compulsivo di serie televisive, fatalmente a corto di memoria storica.