PHOTO

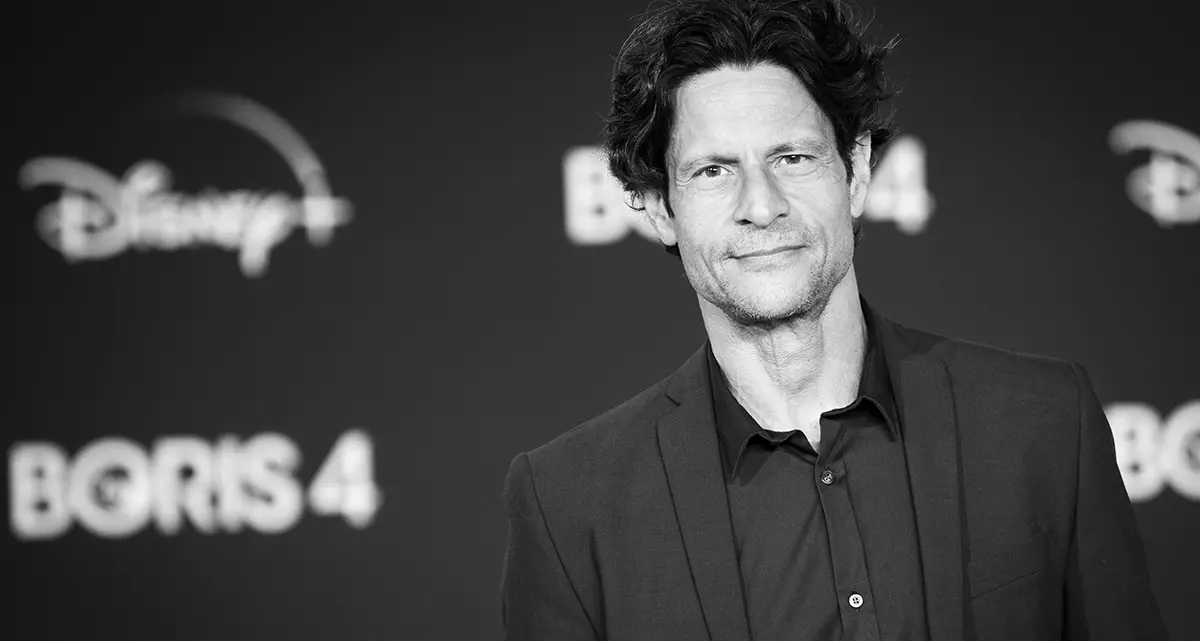

Romano Talevi e Gabriele Silli in Bassifondi (Foto di Angelo Turetta)

Non sappiamo dire se siano questi gli orizzonti per guardare con più fiducia al presente – e al futuro – del cinema italiano, sappiamo però che nei Bassifondi di Trash Secco (presentato nella sezione Freestyle della Festa di Roma) c’è qualcosa di nuovo, anzi d’antico, un’adesione a una certa idea off della nostra autorialità più laterale e al contempo il desiderio di uscire dall’asfissia di un mainstream afono e fuori sincrono.

Eppure non sta del tutto ai margini della nostra industria, l’opera prima di un artista – all’anagrafe Francesco Pividori – con un certo credito guadagnato grazie ai videoclip per Ketama 126, Achille Lauro e Marracash. Che si avvale della sceneggiatura dei fratelli D’Innocenzo, i talenti più cristallini (anche nelle cose meno risolte) emersi nell’ultimo lustro. Ma Bassifondi non è completamente ascrivibile ai gemelli, benché i dialoghi facciano sentire in modo abbastanza nitido la loro voce: la commistione tra letterarietà e bassezza, le parole che si affastellano come in un flusso dirompente e l’impasto che finisce per farle accavallare in un discorso apparentemente incoerente.

La loro presenza, dopotutto, colloca il film su un piano meno banale di quell’emanazione autoriale che spesso capita quando si cerca di mettersi sulla strada del nome di punta di una stagione (in questo caso i D’Innocenzo). Perché Bassifondi rispecchia la visione di Trash Secco – uno pseudonimo che promette quel che mantiene il suo esordio nel lungometraggio – ancorata al reale e ostile al realismo, che mette insieme la consapevolezza dei pittori maledetti romani (Mario Schifano, Tano Festa) e le suggestioni del Nouveau Réalisme (la poetica del rifiuto), la calata negli abissi del neorealismo e l’avanguardia teatrale del teatro antiborghese, la lezione di Carmelo Bene e l’underground di Kenneth Anger, gli schemi di Samuel Beckett e le canzoni dei trapper.

Troppa roba? Forse sì, considerando che Bassifondi fa parte di quella linea del cinema italiano (leggi: romano) che spoglia Pier Paolo Pasolini, abbraccia Sergio Citti, contempla Alberto Grifi, si lancia verso Claudio Caligari e omaggia continuamente Nico D’Alessandria, il cui L’imperatore di Roma ci sembra una stella polare di questo film bulimico e caotico, che fa della propria irrisolutezza un punto di forza e della mancanza di compattezza la chiave d’accesso alla storia.

Che è quella di due poveri cristi, che abitano sotto un ponte, con l’affaccio sul Tevere sporco e pieno di topi, risalendo una Roma che è la grande schifezza, disgustata e infastidita dalla loro emersione dalla fogna. Due topi (simbolismo d’accatto, ma ci sta) che fanno l’elemosina in modo respingente, defecano sotto la statua del Belli quasi per disturbare i passanti e metterli davanti alla meschinità della vita, raccolgono fondi di bottiglia per vedere (invano) le cose in una prospettiva alterata e magari migliore.

Uno è Callisto, irruento e volgare, devastato e opportunista, che sembra non aver mai conosciuto altro se non un’inesorabile spirale autodistruttiva (Romano Talevi, faccia impareggiabile al primo ruolo da protagonista). L’altro è il declassato Romeo, sottomesso al compagno di sventure, un remissivo e triste fallito che aspetta i messaggi dei due figli lontani (Gabriele Silli, artista apocalittico che come attore ha debuttato in Re Granchio).

Sono loro, i bassifondi, personaggi che diventano espressioni di luoghi e di uno spirito, vittime e carnefici di un’unione disperata, votata alla morte eppure piena di vita. Come dimostra il finale in cui subentra la videoarte, già convocata in precedenza per evocare gli effetti delle droghe e di cibi scaduti. Film di performance, vitale fino all’esasperazione, forse più pensato che del tutto consumato, ma c’è uno sguardo sbilenco e divergente che merita attenzione.