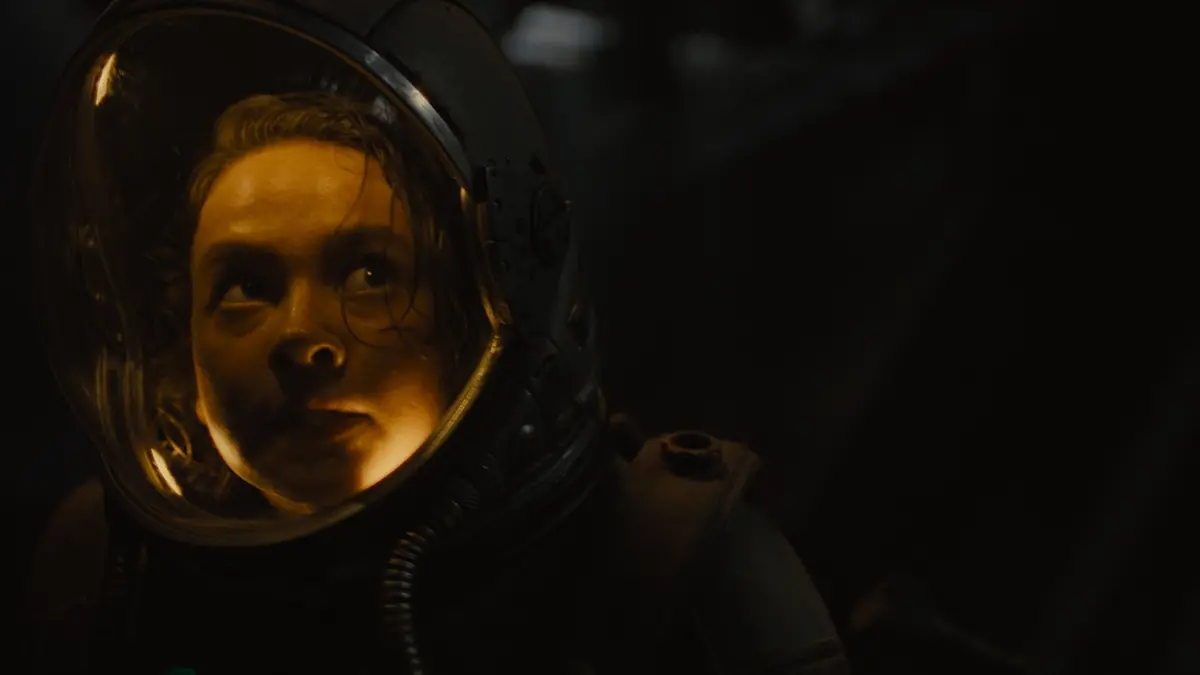

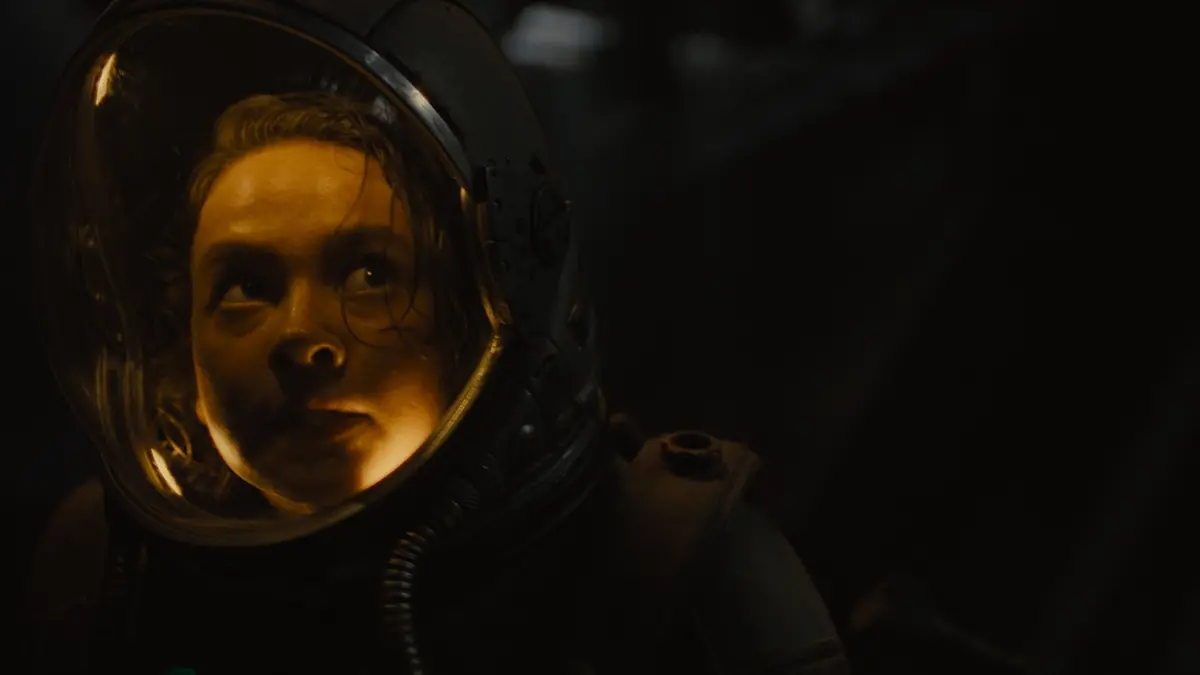

PHOTO

Alien: Romulus © 2024 20th Century Studios. All Rights Reserved.

E se la rivoluzione fosse un pirotecnico ritorno al passato? Marx può aspettare, la riscossa la lancia il regista uruguayano di casa a Hollywood Fede Alvarez (La casa, Man in the Dark), scelto da Sir Ridley Scott per rigenerare la sua creatura migliore. Esperimento riuscito, perché Alien: Romulus è il vero anello mancante tra i capitoli “analogici” della saga e i più recenti tentativi di riscriverne codici e di allargarne la mitologia con prequel – Prometheus e Alien: Covenant – più imparentati con le distopie dell’AI e della bioingegneria deviata. In una combinata deriva verso la smaterializzazione della scena, tra setting e mostri digitali di colpo diventati “alieni” al pubblico dei nostalgici e non solo.

La ricetta di Alvarez, anche sceneggiatore, è più semplice e in definitiva efficace: mantenere alta la sintonia della saga con lo Zeitgeist del nostro tempo, spesso in contemporanea e a volte in flashforward, riportandola al modernariato visivo dei primi film, con un dispendio desueto di world-building e grandi scenografie, animatronics e trucchi da set. Piano di lavorazione ambizioso, dispendioso, da vecchio cinema artigiano, in cui sono stati coinvolti esperti di effetti visivi e leggendari designer di creature del settore per rifare tutto alla “vecchia maniera”, con un minimo apporto di CGI. Ne viene fuori un’esperienza antica e rigenerante, fisica e immersiva. Alvarez e i suoi collaboratori intuiscono che il vecchio cinema di fantascienza o è organico, tattile, appiccicoso come il liquido amniotico di un chestbuster, o non è. Un film sineddoche di un horror tornato vivo, materico, polposo, viscerale.

Una restaurazione degli effetti che è anche un salto evolutivo all’indietro. Perché Alien: Romulus non è ri-fondativo solo per titolo (Romulus e Remus sono i due moduli della Renaissance, una stazione spaziale in disuso che “torna a funzionare”, teatro del film e interamente costruita in quattro teatri di posa) o per cronologia (la vicenda è ambientata circa 20 anni dopo il primo film di Alien e 37 anni prima di Aliens – Scontro finale) ma propone anche un concept narrativo che ne rimarca la volontà di tornare al passato per provare a invertire del futuro la rotta.

Per la prima volta nella saga protagonisti sono dei giovanissimi coloni – una nuova generazione di star capitanata da Cailee Spaeny, Colpa Volpi a Venezia per Priscilla – che rovistando in una stazione spaziale abbandonata, nella speranza di trovare la tecnologia necessaria per lasciarsi alle spalle il loro pianeta condannato all’automazione, al lavoro in miniera e alle piogge acide, risvegliano involontariamente il famigerato xenomorfo.

Passaggio di testimone a parte, il film si destreggia con estrema disinvoltura tra temi classici della fantascienza e moniti attuali, come il rapporto tra umano e artificiale (tornano i replicanti, qui chiamati surrogati, e rilanciano la questione del potere delle macchine), la paura dell’altro e la psicosi per la contaminazione, la deriva disumana e autodistruttiva dell’ultra-capitalismo, il lato oscuro della scienza, il sogno di pianeti incontaminati e la redenzione femminista. E tra cunicoli, tunnel, ascensori e passaggi segreti, in astronavi che sembrano recessi sconvolti di incubi vigili, Alvarez si conferma ottimo regista di spazi chiusi e oscuri, ricordandosi – e ricordandoci - della natura horror della saga.

Una saga che, come ha scritto Gianni Canova (L’alieno e il pipistrello), è stata tra quelle che più hanno contribuito a indagare il concetto di mutazione, mostrandoci il modo in cui stava cambiando le forme di rappresentazione, di produzione e consumo del mondo, imponendovi il paradigma della replicazione e della serialità. Chissà che questo vecchio nuovo avvincente capitolo non ci faccia scoprire un’ulteriore linea di orizzonte. Per scorgere la quale ci chiede stavolta non di guardare avanti ma di voltarci indietro.